1945. Anche per Fabio Maria Crivelli, prigioniero dei nazisti, finalmente la liberazione! Verrà la Repubblica

di Gianfranco Murtas

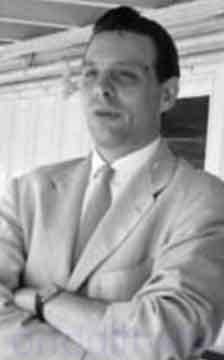

Sono già sedici anni che siamo orfani di Fabio Maria Crivelli, privati del fratello maggiore (e anche padre) di molti di noi che, amando insieme il giornalismo e la democrazia nel loro inscindibile nesso, nell’un campo professionale e nell’altro ben più largo d’impegno civile e testimonianza santamente patriottica abbiamo portato tanto della nostra umanità: quell’umanità realizzata in opere partecipate, di valenza sociale e speriamo capaci di reggere nel tempo. Vincolati come siamo, e vogliamo essere, alla categoria della pedagogia civile che nelle istituzioni della Repubblica per il bene di tutti (l’interesse generale!) vede la più alta traduzione possibile del suo accompagno alle generazioni nelle progressive e centrate loro collocazioni.

Il giornalismo che legge i fatti, li registra e li interpreta e spiega allargando lo spettro delle voci – e dunque delle intelligenze e delle sensibilità ed idealità – chiamate a pronunciarsi sulle ragioni e sulle conseguenze, sui modi e i coinvolgimenti degli eventi di ricaduta pubblica, è la funzione sociale cui anche molti dei professionisti in forza alle testate, quotidiane o periodiche, della nostra Isola hanno assolto con dignità e merito per lungo o lunghissimo tempo. Ovviamente al netto delle umane cadute.

Mai asettico il giornalismo vero, e naturalmente mai tifoso o pregiudiziale. Invece, secondo lo statuto deontologico, analitico ed indipendente senza mai essere neutrale, ché davanti ai valori la scelta di campo è sempre obbligatorio. Quella fu la pratica direttoriale di Fabio Maria Crivelli, che senza mai rivendicare una immacolatezza o negare i condizionamenti via via imposti dalle circostanze ed anche, in taluni casi e in taluni modi, dai soggetti incombenti – leggi gli editori, un tempo nella Cagliari degli ultimi anni ’40 e dei successivi due decenni pieni erano gli esponenti della famiglia Sorcinelli, negli anni ’70 il petroliere Nino Rovelli –, mantenne sempre alta la barra del suo mestiere e della sua responsabilità. Basterebbe scorrere le molte annate de “L’Unione Sarda” per ritrovare nelle molte inchieste promosse (sulla scuola privata e poi la scuola media in trasformazione, gli studi universitari e la spendibilità della laurea, l’emigrazione ma anche l’immigrazione tanto nazionali quanto estere, i trasporti via terra e via mare, l’urbanistica tanto più del capoluogo, ecc.), nei servizi firmati dai fior di inviati speciali presenti in redazione (da Peppino Fiori a Mario Mossa Pirisino, da Angelo De Murtas a Vittorino Fiori, ecc. e si pensi agli anni del banditismo! o prima, sulla scena internazionale, al 1956 di Budapest o al 1961 di Berlino est o al 1975 di Pechino, si pensi anche alla Rinascita dei 400 miliardi), negli speciali culturali od economici affidati ai migliori collaboratori (basterebbe ricordare Alziator, Brigaglia, Serra, Michelangelo Pira anche con il suo “processo alla città”, ecc. o ancora Giovanni Motzo, Enzo De Luca, e perché no? Vitruvio e Magister, ecc.), nella rilanciata terza pagina di studio e riflessione (affidata ad Alberto Rodriguez) e nei dossier fieristici (curati da Gianni Filippini e Giorgio Melis), - per ritrovare in tutto questo l’indirizzo sapiente impresso da Fabio Maria Crivelli al giornale che doveva coprire una vasta area territoriale nella regione e raggiungere una platea assolutamente variegata di lettori.

Naturalmente nella sua doppia e, cumulativamente, quasi trentennale direzione de “L’Unione Sarda” sarebbe possibile individuare la diversità delle stagioni tanto più circa l’ordine politico nazionale ed internazionale e sarebbe veramente interessante se qualcuno volesse lavorare, con una attenta e minuziosa ricerca, al tema ed anche ricavare, nell’assortimento o nell’evoluzione, quegli elementi espressivi di una continuità costitutiva, chiamala costituente come il marchio più intimo, umano e civile, di un professionista d’alto o altissimo livello. Non si dimentichi la ragionata consentaneità con le posizioni centriste e liberali di Francesco Cocco Ortu, con quelle passionali ed etiche di Titino Melis, con quelle problemiste o pragmatiche di Antonio Maxia, né si dimentichi l’attentato del 1974 alla sede di Terrapieno (“di antifascismo si muore”)…

Io che ho condiviso con Fabio Maria Crivelli un pezzo di vita, e che molto l’ho amato ed ammirato come galantuomo e come professionista, vorrei in questo nuovo e sempre doloroso anniversario della sua morte richiamarne la testimonianza dell’età sua giovanile, quella del ventidue-ventiquattrenne che dopo due anni di guerra combattuta – dico del secondo conflitto mondiale – ne trascorse quasi altrettanti in una sequenza di campi di prigionia nazisti, fra Polonia e Germania, per non aver voluto – con spirito patriottico di vero italiano, lui nato a Capodistria, terra di confine e di echi mazziniani (Nazario Sauro!) – piegare alla prepotenza belluina della mussoliniana Repubblica di Salò fantoccio di Hitler. Così fino alla sconfitta militare del nazi-fascismo, e finalmente per godere – e far godere ai figli e ai nipoti che sarebbero venuti – della libertà riconquistata in Italia e sull’intero continente dell’Europa.

In due lunghi articoli pubblicati in uno speciale de “L’Unione Sarda” curato da Carlo Figari (e con contributi anche di Giuseppe Podda, Carlo Felice Casula ed Andrea Lombardo) nel cinquantesimo della liberazione, che per la patria nostra venne il 25 aprile 1945 – e dunque sul giornale del 26 aprile 1995 – Crivelli propose la ricostruzione di fatti, sentimenti ed emozioni di chi, cresciuto negli anni della dittatura ma dalla dittatura rivelatosi capace di emanciparsi nonostante la giovanissima età, guardò alla democrazia come ad una casa da costruire tutti insieme, associando talenti e volontà di donne e uomini restituiti ai loro doveri d’un patriottismo da declinare ogni giorno nelle professioni e nel sociale. Egli, istriano-romano, la sua parte la fece da noi e con noi, in Sardegna, nel giornalismo intriso di democrazia.

Ecco qui di seguito i suoi due contributi di memoria.

Come tornammo alla libertà

1 – Ricordi di un reduce: Come venne vissuta la fine della guerra dai militari italiani prigionieri in Germania; Testimonianze: Gli avvenimenti di quella primavera nel racconto di un giovane ufficiale

Il 25 aprile e l’8 maggio 1945. Due giorni di una straordinaria primavera che sono entrati nella Storia, quella che si scrive con la S maiuscola, e che oggi, cinquant’anni dopo, ripropongono oltre alle celebrazioni di rito il consueto fiume di polemiche, di rivelazioni, di controverse interpretazioni. I protagonisti di primo piano di quella che fu la conclusione di una prolungata tragedia sono ormai da tempo scomparsi. Sopravvivono invece sempre più esigue schiere di testimoni di secondo piano, comparse in un dramma gigantesco che ha lasciato un segno nella loro esistenza, e un cumulo di memorie che il tempo sbiadisce ma non cancella. Fra i testimoni superstiti c’è anche chi scrive queste note. La sorte mi ha riservato un posticino di comparsa e oggi l’onda dei ricordi mi riporta a quei giorni di primavera in cui si verificò la liberazione dell’Italia dalla dittatura nazi-fascista e subito dopo la fine della guerra in Europa. In verità per me e per una cinquantina di altri giovanissimi ufficiali del Regio Esercito italiano, accomunati dalla stessa sorte, la liberazione, intesa come vicenda personale, precedette di qualche giorno quella ufficiale operata nel nord dell’Italia dalle forze della Resistenza e da quelle degli Alleati. Per quei cinquanta di cui facevo parte la fine della prigionia e in sostanza la fine anche della guerra avvenne lontano da casa, in una cittadina della Germania che si chiama Lunemburg, di cui oggi ricordo a malapena il nome. Ricordo invece la data, in qualche modo scaramantica, che è quella del 17 aprile. In questa Lunemburg, una cittadina che dista un centinaio di chilometri da Amburgo, i tedeschi che ci avevano catturati l’otto settembre del ’43 ci avevano trasportati alla fine di marzo del ’45, dopo averci fatto conoscere la durezza del lager in Polonia e dopo una abbastanza breve permanenza nel campo di concentramento di Wietzendorf.

Dopo due tragici soggiorni a Wietzendorf, un campo più organizzato dove la penuria di cibo era ugualmente presente ma attenuata dalle distrazioni che un corpo di ufficiali efficienti aveva saputo organizzare, mi aveva fatto uscire da un incubo e dato la sensazione di poter ritrovare una più solida speranza di sopravvivenza. In una mattina di fine marzo tutto ciò era di nuovo finito: un gruppo di SS si era presentato davanti alla baracca in cui eravamo alloggiati noi, cinquanta sottotenenti della classe più giovane, ci avevano fatto raccogliere in tutta fretta gli stracci che costituivano il nostro superstite bagaglio e ci avevano condotti verso un camion che era in attesa. Il colonnello Testa, comandante italiano del campo, era intervenuto mentre già salivamo sullo scassato automezzo e aveva cercato di impedire quello che lui ad alta voce aveva definito un sopruso e una violazione della convenzione di Ginevra. Il comandante del gruppetto di SS gli aveva risposto urlando e sghignazzando che noi non eravamo “krigsgefangen”, prigionieri di guerra, ma “internati”, e aveva aggiunto che Wietzendorf era troppo affollata, che bisognava cominciare a sfollare il campo e che si cominciava con noi, i più giovani, e ultimi arrivati dopo le tante peregrinazioni in altri lager. Così qualche ora dopo c’eravamo ritrovati in un nuovo e abbastanza singolare campo di prigionia. Un enorme capannone in cima ad una collinetta, recintato in gran fretta con del filo spinato, ma sorvegliato da una nutrita schiera di soldati della “milizia popolare”, tutti sopra i cinquant’anni, al comando di un sottufficiale delle SS dall’aria quanto mai feroce. Nel capannone, erano disposti cinquanta pagliericci sopra il nudo pavimento, con al centro un rozzo tavolo di legno. Oltre alla porta con saracinesca non v’erano altre aperture: subito fuori del capannone una latrina e due lavandini in cui far scorrere l’acqua necessaria alla toilette quotidiana.

Era davvero uno strano lager, ma come apprendemmo poche ore dopo, serviva solo per accoglierci la notte, perché il giorno, dalle sette del mattino alle sette di sera, lo avremmo trascorso qualche chilometro più in là, addetti sotto la rigida scorta di altre SS a rimuovere le macerie nella semidistrutta stazione ferroviaria di Lunemburg. Fu qui, tra vagoni sventrati, rotaie contorte, cumuli di macerie, che il nove aprile mi capitò (come ho raccontato nel mio libro “Anni rubati”) di scampare, per miracolo o per puro caso, alla morte. In quel massacrante lavoro di rimozione delle macerie ci era capitato di scoprire che in molti vagoni non ancora distrutti dalle bombe degli aerei alleati esistevano grandi cataste di viveri destinati alle truppe tedesche: soprattutto allettanti, per noi stremati da quasi due anni di fame continua, delle scatole di carne suina e bovina ben conservata. Una ghiottoneria insperata, un sogno, un’attrazione irresistibile. Era cominciata così una sorta di caccia piena di rischi: a turno, strisciando sotto i vagoni, uno dei prigionieri saliva sul vagone prescelto e catturava una di quelle preziose scatole nascondendola in qualche modo all’interno delle nostre logore divise. Il problema più arduo era quello di sfuggire all’attenta sorveglianza dei nostri custodi che giravano senza soste attorno ai vagoni. Quel nove aprile, io e tre miei compagni, che erano anche i miei amici per aver vissuto assieme tutti i precedenti mesi di prigionia, pensammo di aver trovato il momento buono per catturare il nostro bottino quando a mezzogiorno le sirene d’allarme annunciarono l’arrivo quasi quotidiano degli aerei alleati che continuavano a picchiare su quel nodo ferroviario ormai in dissesto.

Mentre le sentinelle correvano al rifugio spingendo con i fucili e grida minacciose gli altri prigionieri, noi quattro ci arrampicammo in uno dei vagheggiati vagoni, raccattammo un certo numero di scatole e le nascondemmo entro le camicie e i calzoni, restando poi ad attendere la fine dell’allarme. Il momento più brutto venne alle sette di sera, quando ultimata la giornata di lavoro la scorta ci mise in fila per uscire dalla stazione e tornare al campo. Camminando in mezzo ai compagni, mentre mi avviavo verso l’uscita dello scalo cominciai a pensare di aver esagerato: di quelle preziose e agognate scatole ne avevo preso sei: due le tenevo nascose nel petto, dentro la giacca, e quattro nei pantaloni, due per gamba. Di conseguenza camminavo con goffa lentezza, sperando che le sentinelle all’uscita della stazione, in quei giorni particolarmente nervose per l’avvicinarsi degli eserciti alleati ormai dilaganti, non se ne accorgessero. Ed eccoti invece che proprio sul cancello d’uscita mi ritrovai di fronte ad un sergente che fissava i rigonfi innaturali della mia persona e che afferrandomi di colpo per le braccia si mise ad urlare intimandomi di togliermi la giacca e di mollare la cinghia dei pantaloni. Le sei preziose scatole caddero a terra, il sergente diventò una furia, mi puntò addosso la pistol-machine e sempre gridando mi spinse verso un muro là vicino. Da quel poco di tedesco che avevo imparato compresi che stava parlando del codice di guerra il quale impone l’immediata esecuzione di chi viene trovato a razziare durante un bombardamento.

Per un tempo che non riuscirei mai a calcolare mi trovai così inchiodato ad un muro con una pistola puntata alla tempia e pronta a far fuoco. E poi (quando? perché? come?) l’arma di scostò, sentii la voce del sergente borbottare a voce più bassa una frase che intesi solo a metà. Forse disse “tu vuoi rivedere tua madre” o forse “anche tu hai una madre che t’aspetta”; l’unica parola che percepii chiaramente fu “mutter”. Nei cinquant’anni che sono passati da quel giorno ho rivissuto spesso, in sogno o nel dormiveglia, questa scena, e ogni volta ho tentato di analizzare i pensieri che mi sono passati per la mente in quei minuti in cui la mia vita di ventiquattrenne è stata sospesa su un esilissimo e imperscrutabile filo. E spesso ho cercato, senza riuscirci, di mettere a fuoco il viso di quel soldato tedesco al quale debbo la grazia di tutti gli anni che sono seguiti nella mia esistenza, chiedendomi anche se lui è ancora vivo, qual è stata la sua sorte, se ha ricordato il gesto nel quale ha prevalso il senso di una umanità che troppo spesso la guerra ha fatto perdere a molti, a troppi.

Da quel fatale nove aprile trascorse una settimana durante la quale la nostra routine ferroviaria continuò, diventando sempre più pericolosa perché i bombardamenti su Lunemburg e attorno alla stazione continuarono sempre più intensi. E poi si cominciò a sentire in lontananza il rumore di altri scoppi, il brontolio cupo e insistente dei cannoni terrestri. Gli Alleati si avvicinavano, lo capivamo anche dal volto delle nostre sentinelle, sempre più cupe, sempre più nervose.

La mattina del 17 grande sorpresa. Alle sette mentre tutti già alzati attendevamo l’arrivo delle scorte non le vedemmo arrivare. E sempre più vicini si udivano invece i colpi di cannone, sulle strade attorno alla collinetta un insolito andirivieni di automezzi, poi sull’orizzonte lampi contrastanti con l’azzurro del cielo di primavera. Alle undici le sentinelle addette alla nostra scorta non si erano ancora fatte vedere; poco dopo arrivò invece una strana delegazione. Un grasso borghese con un nastro al braccio e seguito da un gruppetto di vecchi soldati della “milizia popolare” ci avvertì, in un italiano stentato, di prepararci in fretta perché fra poco sarebbe arrivato un camion con l’ordine di trasportarci in un campo più a nord. Il borghese col bracciale parlava con aria nervosa, i suoi soldati sembravano impacciati, ci lanciavano occhiate di difficile interpretazione. Mentre la delegazione cercava a gesti di farci fretta, di raccogliere i nostri stracci per partire, si udì improvviso un cannoneggiamento assai vicino, e i tedeschi con rapido dietro front si misero a correre lungo la stradetta che dalla collina portava verso la città. Noi, i cinquanta ufficialetti prigionieri che ci trovavamo raccolti in quello strano lager, non riuscivamo a renderci ancora esatto conto della situazione. In bilico tra speranza e paura discutevamo sul da farsi senza trovare una decisione. A toglierci dall’incertezza venne un nuovo e più chiaro segnale: sulla strada che passava sotto la collinetta si udì acutamente lo sferragliare di carri armati seguiti da grida altissime che sembravano colme di entusiasmo e di gioia. Rompendo gli indugi ci buttammo anche noi giù verso la strada, e di colpo ci apparve una fila di carri armati con le insegne britanniche, seguite da truppe a piedi nelle inconfondibili divise dell’esercito inglese. E quelli che gridavano, ebbri di gioia, erano dei russi, prigionieri di un vicino lager, accorsi per primi a festeggiare la liberazione.

Sì, perché anche per noi, quello era il momento della liberazione, della fine di quasi due anni di prigionia, di stenti, di fame, di minacce continue di morte. Era, per noi, anche la fine della guerra. Che invece per altri, se pure per poco, ancora continuava. Ma in quel momento per me solo quel pensiero contava: ero tornato alla libertà, ero vivo, sarei tornato a casa. Per quel ritorno dovetti aspettare ancora quattro mesi, la liberazione ebbe i suoi momenti esaltanti ed altri meno, potei vedere, in un angolo della Germania, la fine ufficiale della guerra in Europa.

Tutti uniti nella gioia

2 – Ricordi di un reduce: I deportati italiani salvati dall’arrivo delle truppe inglesi nel lager nazista; Testimonianze: Una grande festa tra ex prigionieri di tante nazionalità in una Babele di lingue

Così nel tardo pomeriggio di quel 17 aprile i cinquanta prigionieri italiani dei quali facevo parte si ritrovarono di colpo liberi. L’arrivo a Lunemburg di un’avanguardia dell’esercito britannico ci aveva evitato, in extremis, un’ulteriore deportazione verso ignota destinazione e aveva posto fine a diciotto mesi di prigionia vissuti tra fame, freddo, incubi di ogni genere, prima nei terribili lager in Polonia, poi nei campi non meno terribili in Germania. Mentre davanti a noi, fermi sul bordo della strada, passavano i carri degli inglesi seguiti da un gruppo di stanchi fucilieri, una ridda di confuse sensazioni ci assaliva. Avremmo forse voluto salutare con grida di gioia quelli che erano i nostri liberatori; ma ci tratteneva uno strano imbarazzo, accresciuto dalle occhiate vagamente incuriosite e insieme ironiche che gli inglesi passando ci lanciavano. Era probabile che nella loro ormai dirompente avanzata nel cuore della Germania, quei vincitori di gruppi di prigionieri di tutte le nazionalità ne avessero già visti in abbondanza. Ma ugualmente la nostra piccola brigata composta da ufficiali vestiti con divise ormai sbrindellate, sporche, rattoppate in molte parti e sulle quali i gradi di sottotenente erano appena visibili, doveva apparire piuttosto grottesca, anche per l’inusitata magrezza dei nostri corpi, i capelli incolti, i tanti segni del logorio fisico e mentale che ci rendevano simili a un gruppo di spaventapasseri.

Gli inglesi proseguirono, dunque, senza alcun segno di saluto, la loro marcia verso il centro di Lunemburg dove si accamparono alla meglio. Sulla cittadina, mentre calava il tramonto, scese un solenne e stranissimo silenzio. Avevamo l’impressione che tutto sommato ci eravamo liberati da soli. Senza parlare ci avviammo anche noi, a lenti passi, verso il centro della città che non conoscevamo. Nei giorni precedenti il nostro itinerario sotto la scorta dei guardiani ci conduceva direttamente dalla periferia alla stazione bombardata. Ora ci ritrovammo nelle vie del centro. Le case dei tedeschi eran ermeticamente chiuse, le persiane abbassate, non si udiva alcuna voce. Guardammo per un poco i soldati inglesi intenti a cucinarsi all’aperto il loro rancio e ci ricordammo che dal giorno prima non avevamo messo niente nello stomaco, neanche la fettina di pane nero e la “sbobba” di acqua e rape che costituivano il nostro pasto quotidiano. Fui io a suggerire un salto alla stazione in dissesto. Con quel luogo e con i vagoni semidistrutti avevo una specie di conto in sospeso, perché otto giorni prima là ero scampato miracolosamente alla morte e avevo perduto un prezioso bottino di sei scatole di gustosissima carne.

Ritornammo sul luogo dei nostri lavori forzati e ci mettemmo alla ricerca di quel vagone in cui avevamo scoperto le razioni destinate all’esercito tedesco e scampate alle bombe alleate. Nel girovagare fra le macerie c’imbattemmo in gruppetti di ombre; avvicinandoci scoprimmo che si trattava di civili tedeschi, donne soprattutto, e qualche anziano. Ci avessero visto il giorno prima ci avrebbero assalito con grida e insulti richiamando le sentinelle; ora, invece, alla nostra vista si allontanarono in fretta. Il grande Reich, la Germania, i tedeschi tutti erano kaput. Trovammo il vagone del tesoro; c’erano ancora moltissime scatole di carne, altre di marmellata, e poi gallette, pacchetti di zucchero, e perfino delle balle con foglie di tabacco essiccate pronte per essere tritate e trasformate in sigarette. Un bottino da far girare la testa. Uno dei compagni, scrutando intorno, scoprì un carretto con ruote, malridotto ma ancora utilizzabile; vi caricammo il nostro tesoro e ci avviammo verso il capannone sulla collina dove avevamo deciso di trascorrere la nostra prima notte di libertà.

Quella sera al lume di qualche candela, consumammo un pasto da nababbi, il primo dopo diciotto mesi di prolungati digiuni. Io mi ero impossessato di un’intera balla di quelle foglie di tabacco essiccate e con un senso di voluttà, che ancora ricordo, avevo fumato sigarette confezionate con strisce di carta di giornale, fino alla sazietà. Erano le prime sigarette che fumavo dopo un anno di astinenza. Le ultime le avevo aspirate in Polonia, ottenute da dei polacchi in cambio del mio orologio. Solo i fumatori accaniti oggi gente malvista e messa al bando possono capire il godimento che mi procurava quel ritorno ad un vizio mai perduto. A festino consumato ci preparavamo per sdraiarci sui nostri improvvisati giacigli, sazi e pieni di una confusa ma inebriante ridda di sensazioni e di progetti per l’indomani, quando tutta una serie di suoni e di canti provenienti dalla strada ci spinse a scender di nuovo dalla collinetta. Sulla via che portava al centro ci si presentò un’altra scena che faceva parte di quella fatidica giornata. Un gruppo di donne, giovani e vecchie, danzava follemente in mezzo alla strada al suono di due fisarmoniche, e attorno a loro, battendo le mani e gridando, facevano corona dei prigionieri che presto riconoscemmo come polacchi. Le donne, una quarantina, erano russe. Catturate in combattimento o deportate dai loro paesi erano state adibite dai tedeschi a lavorare in una fabbrica tessile situata nei pressi di Lunemburg. Anche loro erano state poche ore prima liberate assieme ad una dozzina di polacchi che i tedeschi impiegavano nei servizi dei vari campi di prigionia.

In breve la fraternizzazione fra noi, le donne russe e i polacchi fu portata avanti con una serie di dialoghi in una lingua che assomigliava vagamente al tedesco ma veniva completata dai segni delle mani, poi dagli abbracci, poi dal ballo in comune, sempre più allegro, sempre più frenetico. I polacchi ci avevano confidato di aver scovato un magazzino di liquori delle SS e di aver già attinto in abbondanza alle bottiglie divenute bottino di guerra. Gli effetti non tardarono: a notte fonda le donne russe, i polacchi e anche qualcuno di noi italiani, meno prudente, giacevano sul ciglio della strada in un sonno che rassomigliava al coma profondo. La caccia ai bottini di guerra continuò da parte dei prigionieri, soprattutto russi e polacchi, anche nei giorni seguenti.

Lunemburg si stava rapidamente sovraffollando: da tutti i lager del circondario giungevano a frotte i “liberati”, arrivarono anche dei cecoslovacchi, un gruppo di francesi, alcuni olandesi, e moltissimi russi. Questi erano i più euforici e più scatenati. Mentre gli abitanti tedeschi continuavano a starsene rinserrati nelle loro case, negozi, magazzini, mercati venivano metodicamente ripuliti e svuotati dalle bande di ex prigionieri ora padroni della città. Mi capitò di vedere una gioielleria ridotta ad un cumulo di vetri rotti, con i cassetti svuotati e gettati in mezzo alla strada.

Il terzo giorno fu scoperto un enorme deposito in cui le SS custodivano abbondanti riserve di viveri. Per tutta la giornata la folla degli ex prigionieri percorse i locali razziando ogni ben di Dio, in una confusione enorme, senza alcun criterio, camminando su sacchi di farina e di zucchero sventrati, su strati di polvere di latte e di cereali mescolati. La fame patita così a lungo provocava questi eccessi e portava, in alcuni casi, anche a scene di violenza. Una mattina venimmo svegliati, nel capannone che continuava ad essere il nostro rifugio, da grida di dolore e di implorazione. Accorremmo e ci trovammo davanti a un gruppetto di russi che trascinava un tedesco pesto e sanguinante. Riconoscemmo nella vittima che sembrava destinata a rapida fine uno dei nostri guardiani, un anziano bonaccione che con noi si era mostrato sempre benevolo e tollerante. Ora era lui che ci chiamava, supplicava gli “italiener” perché lo salvassero da quei russi che lo avevano chissà come scovato. Intervenimmo parlando in favore del nostro ex guardiano, ci appellammo alla fraternità stabilita con i russi la notte della liberazione, e dopo un’ultima razione di calci nel sedere il tedesco fu mandato via libero.

Per una dozzina di giorni gli inglesi che avevano occupato Lunemburg, affaccendati in cose più importanti, non si erano minimamente preoccupati dei prigionieri liberati, lasciando che si arrangiassero e si godessero a modo loro la riconquistata libertà. Ma poi arrivò un comando di reggimento che si installò nel municipio e dovette occuparsi del problema dell’ordine pubblico che in vari modi risultava turbato. Così, in una mattina di fine aprile, un capitano inglese con una dozzina di soldati si presentò al nostro capannone e in termini di fredda cortesia chiese informazioni sul nostro conto. Uno dei compagni che conosceva la lingua spiegò il nostro stato di prigionieri liberati, la nostra posizione di ufficiali che avevano rifiutato l’adesione alla Repubblica di Salò, riassunse rapidamente la nostra odissea fra i lager polacchi e tedeschi. Il capitano ascoltava con più manifesta cordialità, verificò i nostri piastrini di “krigsgefangen”, poi ci invitò a tenerci pronti perché l’ordine del comando generale era quello di trasferire tutti gli ex prigionieri non rinchiusi in un lager regolare in grandi campi per “Displaced Persons”, in attesa del rimpatrio.

La nostra sregolata libertà era finita. Tre giorni dopo a bordo di camion fummo trasportati duecento chilometri più ad ovest, nei pressi di una località che si chiamava Haldern e che confinava con l’Olanda. Si trattava di un’enorme tendopoli nella quale per più di tre mesi convissero un migliaio di ex prigionieri appartenenti ad almeno dieci nazionalità diverse. A sovrintendere il campo c’erano ufficiali dell’Unrra, americani in prevalenza, e gran parte donne-ufficiali molto eleganti ed efficienti. Fu, tutto sommato, una sorta di villeggiatura in campeggio, con buone razioni di cibo, organizzazione di intrattenimenti vari, la libertà di girare le campagne circostanti nelle quali tutte le case, anche quelle dei tedeschi, inalberavano, con orgoglio o prudenza, una bandiera dell’Olanda. E fu qui, ad Haldern, che un ufficiale americano ci mostrò un giornale dal quale apprendemmo l’avvenuta liberazione dell’Italia e i fatti del 25 aprile. Sul giornale la prima pagina mostrava in una grande foto uno spettacolo che ci mise i brividi: si vedevano i cadaveri di Benito Mussolini e di Claretta Petacci appesi ai ganci di Piazzale Loreto.

A distanza di cinquant’anni mi capita talvolta di ricordare le sensazioni destate in me dall’immagine e dalla lettura dell’articolo che l’accompagnava. Per noi, che nei lager polacchi avevamo opposto ai tedeschi una sorta di resistenza passiva, la parola Resistenza era del tutto sconosciuta. Per diciotto mesi non avevamo avuto nessuna notizia su ciò che accadeva in Italia; sapevamo solo dell’esistenza di una Repubblica di Salò alla quale più volte, ora con lusinghe, più spesso con minacce, i tedeschi avevano tentato di farci aderire. La grande maggioranza di noi aveva detto di no, sia perché ci sentivamo come ufficiali legati al giuramento fatto al Re, sia per un senso di odio verso la prepotenza dei tedeschi che ci avevano catturato, talvolta con l’inganno, l’otto settembre del ’43. Molti di noi avevano pagato quel no con la vita, tutti gli altri con sofferenze di ogni tipo, e quindi a buon diritto, ora che la guerra finiva, ci sentivamo dalla parte di coloro che in vari modi avevano combattuto il fascismo. E con il fascismo quel Benito Mussolini che ci aveva portati in una guerra folle, impossibile, perduta in partenza, rubandoci i migliori anni della nostra vita.

Ma l’immagine di quel cadavere in mostra suscitava in me anche un senso di vergogna, riportava il ricordo degli anni d’infanzia quando era il nostro idolo indiscusso, mi pareva un segno di ferocia spropositata, un presagio di foschi avvenimenti. Cosa ci attendeva, mi chiedevo, al nostro ritorno in Italia, quale clima di odio avremmo ritrovato, cosa avrebbero detto di noi quei partigiani che avevano combattuto con le armi in pugno mentre noi, inermi, eravamo alla mercé dei tedeschi?

Eravamo sempre ad Haldern, in quella modesta Babele fatta di tende, quando arrivò l’otto maggio e, con la firma di resa da parte dei tedeschi, il gran ritorno della fine della guerra e della vittoria alleata. Nel pomeriggio raccolti nello spiazzo centrale del campo ascoltammo l’annuncio solenne da un altoparlante. Poi l’americano che comandava il campo tenne un breve discorso celebrativo e ci invitò per la sera tutti sulla piazza della cittadina per festeggiare con un gran ballo l’inizio della nuova era di pace. Ci andammo tutti, un’orchestra suonava senza interruzione, alternando vecchi valzer ai nuovissimi, per noi, balli americani, ed era veramente la più grande festa internazionale che io abbia visto. Ballavano assieme, in un miscuglio di fratellanza universale, gli ufficiali inglesi, francesi, americani bianchi e di colore, e gli ex prigionieri italiani, russi, polacchi, belgi, cecoslovacchi, jugoslavi, norvegesi, olandesi, uomini e donne, ventenni e anziani. C’erano perfino due donne finlandesi, madre e figlia, tutte e due bellissime, avevano una piccola tenda tutta per loro, e la notte c’era, verso quell’angolo, un andirivieni di spasimanti di tutte le nazionalità. La festa col gran ballo durò tutta la notte, e in tutti prevaleva il senso festoso e inebriante della libertà ritrovata, della fratellanza creata dalle sofferenze patite in comune, la speranza per una pace che nessuno avrebbe più insidiato.

Il presentimento dei fatti che sarebbero succeduti, la cortina di ferro, la guerra fredda, la minaccia dell’atomica, era del tutto estraneo ai nostri pensieri, ad ogni nostra possibile ipotesi. E tuttavia nel mezzo di quella frastornante baldoria io mi trovai per un momento colto da sentimenti di tristezza inspiegabili, da uno struggente desiderio di silenzio, da un’ansia irrefrenabile di poter partire subito, verso il mio Paese. Verso Roma, verso quella tranquilla casa [nel quartiere] Trieste dove mia madre mi aspettava curando i fiori del terrazzo e pregando. Mentre ascoltavo il suono d’un valzer, sognavo, ad occhi aperti, quello che poté finalmente accadere in una calda giornata di fine agosto.

Devi accedere per poter commentare.