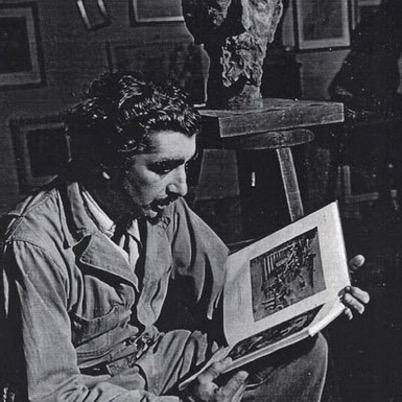

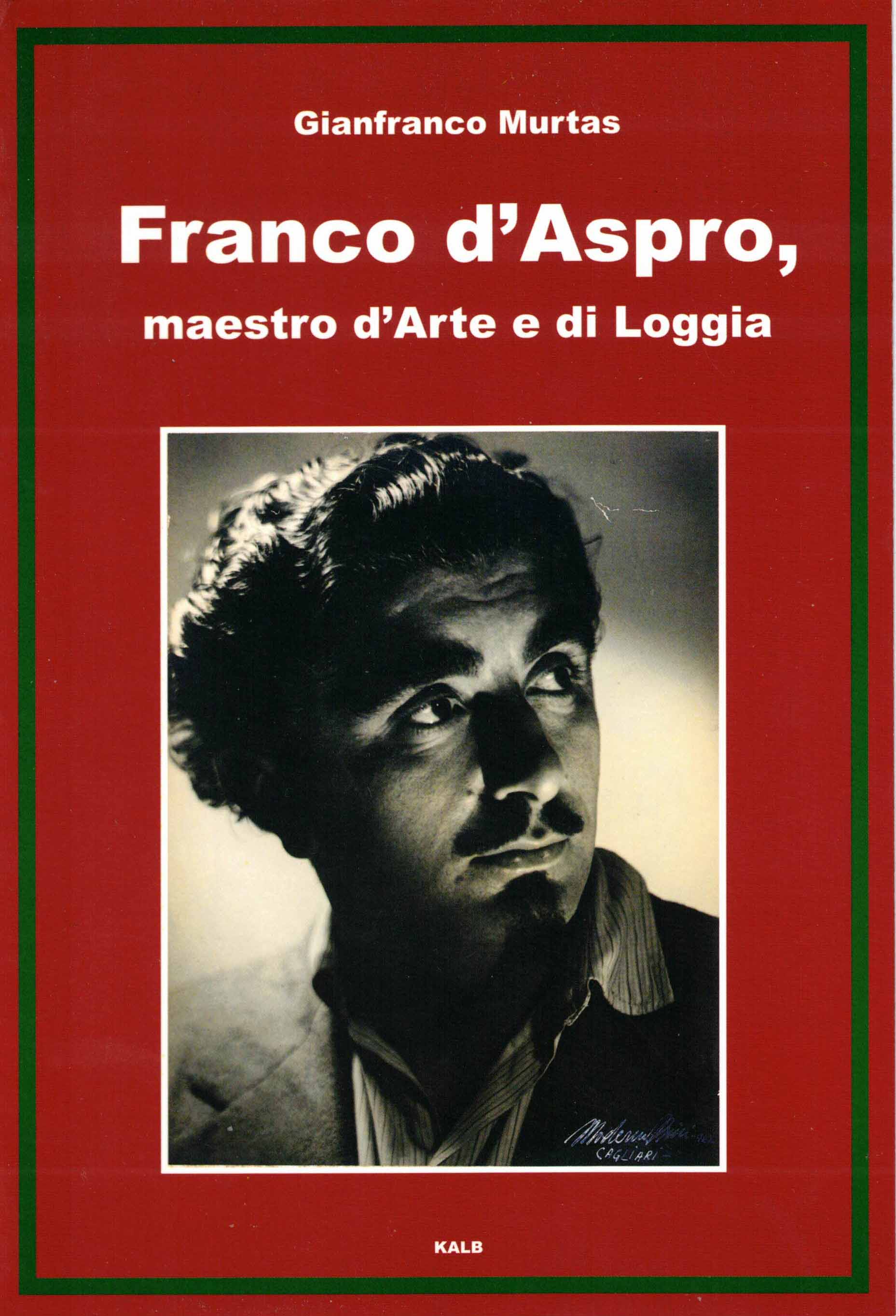

A trent’anni dalla morte di Franco d’Aspro, l’autore del Cristo di Buchenwald

di Gianfranco Murtas

Metà settembre 1995, giusto tre decenni fa. Tornando dal continente all’Isola divenuta ormai da cinquantasette anni, per trasporto d’amore – un amore pieno e meravigliosamente consapevole – la sua patria elettiva, Franco d’Aspro moriva in conseguenza di un infarto cardiaco, un altro dopo precedenti e dolorosi insulti faticosamente riparati. Fu sepolto nel camposanto di Elmas – dove oggi riposa – dopo i funerali cristiani celebrati dal vescovo Pillolla, suo intimo amico, e largamente partecipati e dopo quelli della ritualità massonica (che ai primi immediatamente seguirono) celebrati dal Venerabile della sua loggia d’appartenenza, la Hiram n. 657.

Fui presente ad entrambe le cerimonie nel nome di un’amicizia intensa che, nonostante il doppio scarto anagrafico, al grande artista mi legava da vent’anni, vivendo io allora e ancora quel sentimento tutto sardo e tutto universale che all’umanesimo nella duplice ma connessa versione cristiana e latomistica mi riportava e cui egli stesso aveva contribuito ad educarmi in innumerevoli circostanze.

Potei, nel decennale della scomparsa, dedicargli un libro biografico, dopo averlo fatto protagonista di una serata teatrale ad Elmas impostata secondo i codici della “intervista impossibile” e potei, anche raccogliere nel volume da Chorus a Cresia. Scritti di storia e d’impegno ecclesiale 2008-2011 (uscito (ma per diffusione soltanto fra gli amici nel 2011) una selezionata dozzina di immagini dei suoi lavori di tema religioso presenti nell’Isola, né soltanto a Cagliari.

Potei nel 2012 e nella programmazione del circuito Monumenti Aperti, titolargli una mostra di sessanta pannelli fotografici – per gli scatti di Roberto Satta – di bellissima rappresentazione di numerose sue opere presenti in siti pubblici di Cagliari, dal municipio ai due cimiteri, dall’ospedale civile alle facoltà di Lettere e di Ingegneria, dalle chiese di Sant’Antonio (santuario di Sant’Ignazio da Laconi), San Domenico, Santa Lucia, Vergine della Salute e Nostra Signora del Carmelo al palazzo Provinciale ed ex EPT in via Cadello, dal conservatorio di musica alla Camera di commercio, dall’ex clinica Aresu alla casa massonica, dal museo diocesano alla Banca d’Italia, dall’ex Istituto di anatomia umana al piazzale di Bonaria… Di tanto s’ebbe un rimbalzo in una pagina speciale offertami da L’Unione Sarda il 18 maggio successivo e dal titolo “Sessanta statue, un percorso”.

Potei anche spendermi con il Comune di Cagliari per la intitolazione di una strada o piazza, infine – nella primavera 2016 – individuata e inaugurata, con bella partecipazione, di lato alla parrocchiale di San Pio X, a poca distanza dallo stadio Amsicora. Ne lasciai traccia nell’articolo “Una piazza per Franco d'Aspro, all'ombra della chiesa di San Pio X, a un passo dallo stadio Amsicora”, nel sito di Fondazione Sardinia l’8 giugno 2016. (E vorrei… quanto vorrei! che in quel sito si potesse eseguire, per la prima volta a Cagliari e nell’universo mondo, uno spartito musicale che Enzo De Bellis, allora – era il 1938 – professore esordiente nel conservatorio, compose ispirandosi a “Il cieco”, una bella statuina del Nostro).

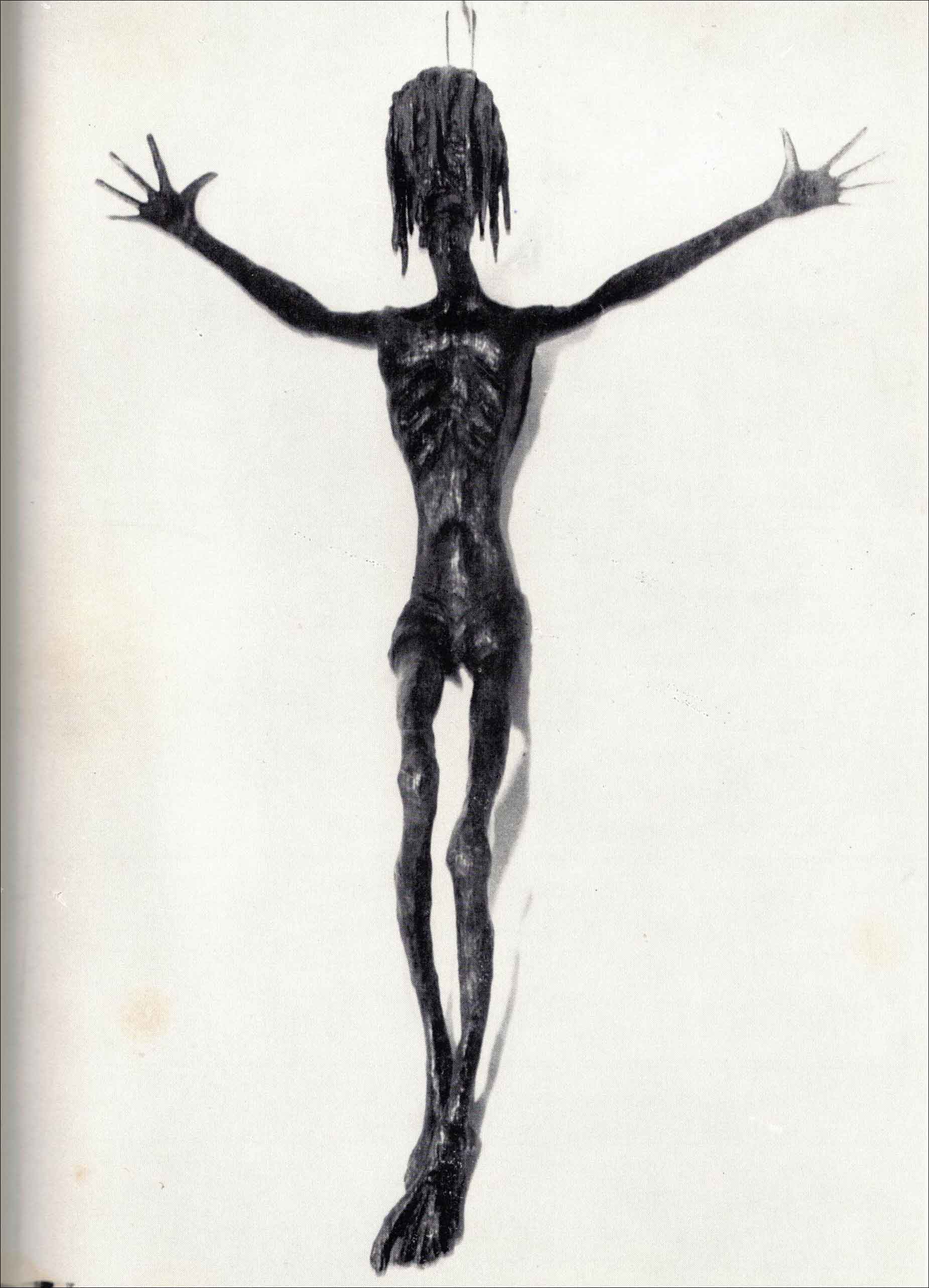

Un anno fa circa, il centro culturale di Sant’Eulalia (Museo-Archivio storico-Area archeologica) espose, fra altre opere, alcuni crocifissi di d’Aspro – prestati dalla Biblioemeroteca e depositi archivistici che ho impiantato ora è già un lustro circa in città – e la foto della gigantesca trafitta corporeità del Cristo di Buchenwald che, nei locali stessi della Biblioemeroteca, è custodito ed è oggetto sempre di interesse e motivo di severa meditazione da parte dei visitatori. Resta documento dell’iniziativa parrocchiale in Giornalia del 24 giugno 2024 (titolo “ Ermenegildo Atzori e Franco d’Aspro, l’arte religiosa nella Sardegna universale. Stazione S. Eulalia .

Mi verrebbe anche di richiamare, in questa rapida rassegna di dedicazioni, l’insistito rimando alla umanità ed al genio d’arte dello scultore che feci, ora sono pochissimi anni, in una dolorosa polemica con i vertici nazionali e regionali del Grande Oriente d’Italia, resisi colpevoli, a mio avviso, di uno scriteriato assalto ad alcuni magnifici manufatti presenti a palazzo Sanjust-Racugno: i busti di Bovio e di Mazzini! (Non insisto sul punto perché ancora una volta, e con troppo patimento anche emotivo, dovrei concluderne che una fase storica del civile decoro di una secolare istituzione umanistica s’è irrimediabilmente conclusa).

Torno all’amicizia con Franco d’Aspro. Potendo contare su una notevole quantità di documenti da lui stesso donatimi a suo tempo, nelle scorse settimane ho scritto un testo, che è ora alle stampe e spero di far uscire nel prossimo autunno, volto a ricostruire la sua vicenda di vita e in essa il suo singolare, originale protagonismo creativo. Si tratta, in un primo volume, di ripercorrere il periodo 1938-1963, il primo trentacinquennio della sua residenza sarda tra Cagliari, Villamassargia e nuovamente Cagliari (allorché – alla fine degli anni ’50 – ebbe la cattedra di figura modellata al liceo artistico), una residenza ricca di esperienze sia civiche che associative e specificamente artistiche che meritavano un ripasso attento, direi passo dopo passo.

Si tratta dunque di una riesplorazione di eventi per la quale ho pensato di adottare la formula narrativa dell’autobiografia confidenziale. Spero gradita a chi vorrà scorrere quelle pagine…

Intendendo oggi onorare la memoria del mio amico e maestro, qui di seguito anticipo alcuni brevi stralci (tratti quasi a caso) di questo lavoro di prossima condivisione.

Dopo Bologna nuovamente Avellino

[…]. L’Italia meridionale, che era la terra da cui venivo… ma l’Emilia non era granché diversa nell’economia, era a prevalenza rurale, contadina, e mi fu ispirazione automatica, nell’anno stesso del mio diploma, la realizzazione di una terracotta che vedeva due buoi affiancati ed affaticati nell’aratura per la semina Nel 1934 produssi un bronzo dal titolo “Artista a spasso”: era un uomo con borsalino e cappotto, le mani nelle tasche, un soggetto che tornò varie volte nelle mie mostre future… L’anno dopo realizzai due terrecotte che pure ebbero buoni apprezzamenti: una testina di “Giovane signora” – così il titolo – e un busto, che poi avrei fuso in bronzo, dell’avv. Gaetano Manfredi, un grande professionista napoletano, un principe del foro che oggi è onorato nella sua città con l’intitolazione di una strada verso il Bosco di Capodimonte e con una lapide sulla parete della casa in via San Potito dove aveva abitato. Si disse che, suicidatosi a poco più di sessant’anni nel vagone di un treno, poco prima della grande guerra, « invocò morendo la fossa comune e l'oblio » . Questo lavoro lo realizzai nel 1935, mentre dell’anno ancora successivo è, fra l’altro, il bronzo di una “Giovane ragazza”, capelli al vento.

Furono anni, per me, di lavoro molto molto intenso, quelli che precedettero il mio arrivo in Sardegna. E intanto però ricorderei che alla fine del 1930 o all’inizio del 1931 avevo partecipato alla Prima Mostra Irpina in Avellino. Debbo dire, in proposito, che dopo il diploma bolognese mi ero trasferito in Campania, ancora ad Avellino e poi a Napoli su cui gravitava l’Avellino della mia infanzia. Sentivo sempre più e meglio che l’arte era la mia vocazione di vita e non mi risparmiai nel fare esperienze, anche modeste, anche minime, nella convinzione profonda che avrei avuto sempre da imparare. L’ha descritto bene Giorgio Nicodemi, una volta, quel mio passaggio di vita: « sperava di essere assunto come aiuto da qualche statuario. Nessuno lo volle; si diede allora a modellare macchiette in terracotta, piccoli ritratti, gruppi di figure che qualche volta riuscì a far fondere. La vivacità delle spontanee sculturette colpì alcuni che mostrarono di capire le qualità del giovane, gli acquistarono i lavori… Appunto così gli fu possibile di raccogliere e di mandare opere sue alla prima mostra Irpina » .

E infatti portai svariate opere cui m’ero applicato, con il meglio delle mie energie, in quei mesi: fra gli altri anche quel busto in gesso di mio padre, come detto purtroppo andato perduto o distrutto. Anche l’“Aratura”, di cui anche ho detto, la presentai ad Avellino e piacque tanto da essere acquistata dal Museo Irpino, che aveva ed ha – ora in una nuova sede con diverse sezioni – una certa rinomanza anche nazionale. Presentai inoltre una caricatura di Charlot, una testina di bambino, e anche un busto di Carlo Delcroix – l’eroe di guerra, del primo conflitto mondiale, rimasto cieco e poi sempre celebrato dal regime – che nel 1938 avrei replicato e portato a Cagliari. E a Cagliari fu acquistato dalla Camera di Commercio che allora si chiamava Consiglio provinciale dell’economia, come dotazione d’arte della sua ricchissima biblioteca. Fui gratificato, allora – dico della mostra irpina –, con una medaglia d’argento che esprimeva una certa lode della mia fatica, incoraggiandomi ad andare avanti.

………..

Passando il Tirreno, il gusto dei ritratti ed autoritratti

Venni a Cagliari, come ho detto, nel 1938. Portai, ben protette in ben otto grosse casse, molte opere e raccolsi diverse commesse di lavoro, una soprattutto, e dell’importo di 18mila lire: per me una grazia e un impegno! Aggiungo che fu un anno importante, per me artista, il 1938. Dico il 1938 che fu un anno invece tanto disgraziato per il mondo e per l’Italia, si pensi soltanto alle leggi razziali antiebraiche che colpirono anche diversi professori dell’Università di Cagliari. Scolpii, fra l’altro, un marmo gigante, un busto (quattro volte il naturale) di Pierluigi da Palestrina; realizzai anche un gesso, questo effigiante Giuseppe Verdi, un soggetto quest’ultimo – ma così dico anche di Pierluigi da Palestrina – che mi “imbullonò” proprio alla Sardegna ed a Cagliari: sia il Palestrina che il Verdi per Conservatorio di musica della città… Su Verdi sarei tornato anche in altri momenti, per diverse occasioni e diverse mostre.

Dirò poi, sciorinando le stagioni di vita, di molti altri lavori venuti dopo, ma ora mi viene in mente di anticipare qualche cenno circa gli autoritratti che mi concessi, o mi imposi, come a documentare lo scultore, proprio le sue fattezze, nel passaggio del tempo, nella successione delle stagioni di vita e di lavoro. Risale al 1939 – avevo dunque 28 anni – uno dei primi autoritratti in terracotta, e in terracotta fu anche un successivo autoritratto, questo di dieci anni dopo, con un che di riflessivo, anzi di cogitabondo… Fra l’uno e l’altro, e fuso in bronzo, un altro con volto affaticato, del 1941, tempo di guerra… Mi vien adesso di pensare questo: che a differenza di una fotografia che ti coglie per come sembri, l’autoritratto confezionato da un artista contiene anche tutto il “racconto” di quello che non emerge da uno scatto rapido della macchina fotografica. Nelle pieghe di una fronte o d’un labbro l’artista autoritrattista si racconta per emozioni ed esperienze, nei suoi passaggi da un prima a un dopo che può essere di rasserenamenti o di ancora maggiori tensioni e preoccupazioni… Biografia pura, svelata con pudicizia ma anche con sentimento di verità.

Il riferimento agli autoritratti mi riporta, con un balzo in avanti d’una decina d’anno, ad un ritratto – forse davvero il solo – che di me fece il mio collega ed amico Dino Fantini. Un anno soltanto avevamo di differenza, eravamo coetanei e ancora giovani, poco più che trentenni, lui ritrattista io ritratto, fraternizzammo in questa singolare circostanza, fra una mostra e l’altra. E dirò che fu nel 1963 che egli propose o ripropose, in una rassegna antologica alla Galleria degli Artisti, quel suo lavoro commentato dal Mario Ciusa Romagna in un articolo uscito su L’Unione Sarda e passato poi anche a un libro di raccolta delle recensioni del professore dal titolo Cronache d’arte. Movimenti, tendenze, protagonisti del Novecento in Sardegna, uscito a cura di Aldo Brigaglia per le edizioni Tema nel 2004. Le ricordo quelle parole: «Fra i pezzi più lontani… il ritratto di Franco d’Aspro, improvviso ed intenso di colore. Direi che quest’ultimo pare realizzato d’impeto tanto la matria cromatica si muove con ritmo non solo tonale, ma anche spirituale» .

Venni a Cagliari, poi ripartii, poi ritornai una e due volte piuttosto ravvicinate, e poi per sempre. Aprii il mio studio in via Rossini, che oggi è una strada centralissima di Cagliari, ma era allora quasi periferia, con le sue case di due o al massimo tre piani sopra terra, sovente circondate da piccole aiuole recintate, a mo’ di villette e com’erano, d’altra parte, molte costruzioni in quel rione “dei musicisti” – via Verdi, via Donizetti, via Bellini, via Puccini, via Catalani, via Cherubini, via Cimarosa, via Pergolesi, via Palestrina – nel quartiere di San Benedetto allora per gran parte di nuova edificazione… I bombardamenti del febbraio-maggio 1943 colpirono anche le mie cose, avrei dovuto ricominciare daccapo dopo la guerra e in una lunga e felice parentesi a Villamassargia.

…….

Stazione Villamassargia: storia d’una casa

Stetti a Villamassargia una ventina d’anni. E qui debbo consentirmi una sosta nel racconto delle mie vicende artistiche…

Villamassargia fu, sia dal punto di vista personale che da quello artistico e produttivo, il mio mondo tutto intero. Con Villamassargia, s’intende, l’Iglesiente e il Sulcis-Iglesiente. Un po’ come a cerchi concentrici, Villamassargia e il bacino minerario, all’inizio ancora attivo, pur fra una crisi e l’altra, e la provincia e l’Isola, ché in specie negli anni ’50 e ’60 numerose commesse di lavoro, anche per monumenti pubblici, mi giunsero anche dall’Oristanese, dal Sassarese, ecc.

Il dottor Fenu che ho citato prima – originario di San Vero Milis, classe 1892 – era stato il segretario comunale di Villamassargia dal 1927, credo, e per qualche decennio. Prima lo era stato a Ittireddu. Come marito della signora Anita Porcu divenne, con la moglie (e il figlio primogenito Giuseppe), il capo dell’azienda agraria – una bella azienda agraria! – che nel 1937, morendo, gli aveva lasciato il suocero Giuseppe Porcu.

Questi era un ex carabiniere che s’era sposato con la figlia del primo proprietario, di nome Giuliano Casu: sua moglie Margherita aveva portato in dote questo patrimonio, una grande casa e un’azienda agro-zootecnica. E lui, Giuseppe Porcu aveva avuto l’abilità di allargare il giro economico di quest’azienda, e anche di migliorare, trasformandola tutta perfino con decori liberty, la casa. Una grande casa, funzionale ed elegante, degna delle migliori abitazioni cagliaritane… Purtroppo poi, come mi raccontarono in paese, nel giugno di quel 1937 – l’anno prima che io arrivassi in Sardegna – il Porcu fu mortalmente aggredito da un toro della sua ricca proprietà, particolarmente infastidito da qualcosa di imprevisto (si parlò da una giovenca che bazzicava là, chissà…).

Era veramente una potenza economica la famiglia Porcu di Villamassargia. Mi pare di ricordare che arrivò ad avere 2.000 ovini e un parco bovino di oltre 200 capi, con produzioni continue di latte e di formaggi che conquistarono gran parte del mercato provinciale… I terreni coltivati erano di qualche centinaio di ettari e producevano in quantità enormi grano e granturco, orzo e avena, e risparmio di dire quante migliaia di ettolitri di vino e di olio… I dipendenti e i collaboratori dell’azienda erano, per una parte o per l’altra, svariate decine di unità, i rapporti erano quelli di una grande famiglia.

Naturalmente, dato il passaggio delle generazioni, tutto questo era finito poi alla figlia di Giuseppe Porcu e di sua moglie Margherita Casu, ad Anita appunto, moglie del segretario comunale Pietro Fenu che, oltre all’assistenza amministrativa e giuridica del podestà prima e del sindaco poi, aveva anche altre funzioni importanti, compresa quella di levare i protesti cambiari, che in quel tempo non erano davvero poca cosa… Fenu, che aveva studiato a giurisprudenza frequentando il corso notarile, pure come imprenditore si mostrava in gamba. L’azienda, anche in tempi di guerra, mantenne le posizioni e la casa, oltre a qualche ulteriore miglioria interna, raddoppiò: nel senso che, allargandosi la famiglia, fu necessario costruire anche in un lotto adiacente. Debbo dire che, nel 1942, in piena guerra cioè, fu anche costruito, nei sotterranei della casa, un rifugio antibombardamenti. Era in mattoni cotti e calcestruzzo armato. Ne hanno scritto perfettamente anche quelli dell’associazione “Città della Terra cruda”.

Come ho detto, il dottor Fenu e la moglie Anita portarono avanti le attività che trovarono un ostacolo nel 1952, con un vasto esproprio a favore dell’ETFAS, l’ente pubblico che doveva realizzare la trasformazione fondiaria in Sardegna… Furono espropriati oltre 220 ettari, pagati mi pare qualcosa come 6 milioni e mezzo di lire. Ripeto anno 1952. Fu un duro colpo, ma comunque le energie per mandare avanti tutto, si erano nel frattempo molto ridimensionate. Il dottor Fenu morì, molto vecchio, nel 1961. Anni dopo potei sposare la vedova, con la quale ebbi un tenerissimo rapporto, coltivando la stessa visione della vita… Lei, poi, la persi, dopo tanto soffrire, dieci anni dopo, nel 1972.

La ripresa postbellica: 1945

Dicevo che ripresi di gran lena il lavoro, già fra 1944 e 1945, anno in cui potei presentare alcuni nuovi pezzi credo di buon valore. E mi piacque anche, in quel tempo, dare qualche lezione di scultura a dei ragazzi che, in un modo o nell’altro, erano entrati nel giro delle amicizie familiari. Il pensiero mi va adesso al giovanissimo Vittorio Congia, iglesiente… doveva avere allora, quindici o sedici anni, seguì qualche lezione di pittura da Dino Fantini – colui che un giorno mi avrebbe ritratto… avrebbe ritratto un ritrattista! – e seguì qualche lezione pratica da me, Vittorio, che poi si sarebbe allargato ad altre discipline artistiche, dalla musica del violoncello alla cinematografia, diventando l’attore di teatro e di cinema che tutti conoscono…

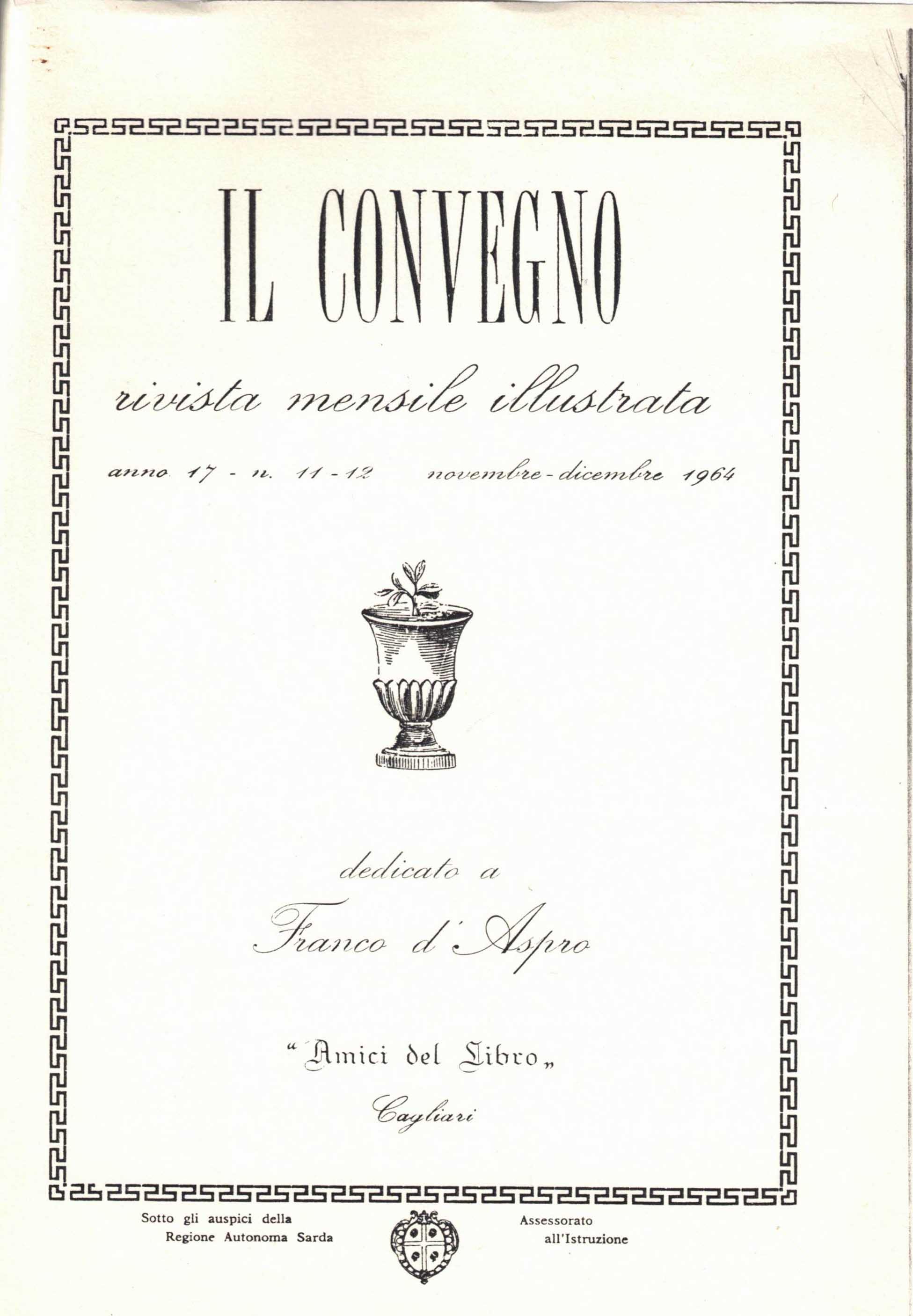

Proprio alla ripresa della vita ordinaria e ordinata, per quanto possibile fra quei cumuli impressionanti di macerie che erano diffusi per la città intera e i quartieri antichi soprattutto, ripresero anche le manifestazioni artistiche insieme con quelle culturali promosse soprattutto dagli Amici del Libro del professor Valle. Al Convitto di via Manno, ma anche in negozi di qualche qualità e direi raffinatezza – com’era quello Della Maria anch’esso nella via Manno – le mostre d’arte si susseguirono l’una all’altra: Cavallazzi, Galleppini, Rossino e Corriga e altri ancora animarono quella stagione di risveglio.

Debbo aggiungere che nell’ottobre 1945, alla Galleria comunale d’arte, ai Giardini pubblici che si trovano alla fine del viale Terrapieno e sotto il vecchio arsenale riconvertito a cittadella dei Musei, fu allestita una grande collettiva cui partecipai anch’io. All’inaugurazione, nella mattina domenicale dell’ultimo giorno di settembre, eravamo in molte, molte decine. C’era l’alto commissario che governava civili e militari dell’intera Sardegna in quegli anni che precedono la fondazione dell’ente Regione, c’era il sindaco Cesare Pintus, c’era il comandante la divisione “Calabria”, c’era il tenente colonnello Brighton comandante del 63° Gruppo della RAF, la comandante femminile dell’UNRRA che era l’organismo internazionale che assisteva le nazioni in grave crisi economica e sociale alla fine della guerra… Sembrava un gran battesimo di rinascita: 57 artisti e 350 lavori, la direzione di tutto era stata affidata a Guido Cavallo. Tre le sezioni fondamentali: pittura, scultura e architettura.

………….

Un articolo di Marcello Serra dopo il successo milanese

Mi permetto qui di inserire qualche riga, a proposito della mia presenza a Milano, di Marcello Serra nell’articolo del 19 ottobre uscito su L’Unione Sarda: « La milanese Galleria Salvetti, in via Broletto, una delle più rinomate d’Italia, ha ospitato dal 1° al 15 ottobre le opere più recenti di Franco d’Aspro. Egli si è presentato a questa “personale” con 40 sculture e 20 pastelli, che hanno riscosso un consenso unanime, come si deve desumere dalla straordinaria affluenza di pubblico, dall’intonazione favorevolissima della critica, e dal successo di vendita. Alcune di queste opere erano già note al pubblico cagliaritano, che in precedenti mostre aveva ammirato la grazia infantile di “Luisella”, il grottesco meditato di “Allegria di naufraghe”, la trecentesca ed armoniosa soavità della “Madonna della Neve”, la forza ribelle della “Springata”, la ipnotica fissità dell’“Ossessa”, il ritratto vivo, quest’ultima, di una demente che da vent’anni è chiusa nel suo muto cerchio di follia. Ma altre opere di singolare impegno e assolutamente nuove erano presenti in questa mostra e fra queste ci piace segnalarne due, che segnano nell’evoluzione artistica di Franco d’Aspro una conquista risolutiva. “La Madre adolescente”, risolta con una felice e sciolta cadenza, che fornisce la misura compiuta di quest’artista geniale, “Autunno ellenico”, una giovinetta assopita, modellata con una grazia istintiva e raccolta, che suggerisce immagini di classica serenità.

« La positiva affermazione milanese costituisce così una valida conferma ed una testimonianza di quella genuina forza espressiva e di quella persuasiva efficacia artistica che caratterizzano la scultura di Franco d’Aspro, che con quest’ultima mostra viene ad inserirsi legittimamente su un piano assai rilevato, rispetto a molti scultori contemporanei » . Così Marcello Serra, che forse da allora fu mio caro amico.

Alla prima di Iglesias, ancora nel 1947

Ritorno per un attimo a Papò, che si riferiva alle produzioni del 1947: « Si è appena chiusa l’esposizione milanese, in cui il successo rimane dichiarato da rilievi critici di attenti esaminatori nella stampa quotidiana (F. Dacquati, G.B. Zaccaria, G. Rasi), che il d’Aspro partecipa con sei opere alla Prima Mostra Comunale di Iglesias (18-31 ottobre 1947) che assurge a valore di regionale: una “Testa di bimbo” in bronzo è di nuova fattura. […] ».

……………………………

Il bacolo pastorale di monsignor Paolo Botto

Ma, dicevo, l’impegno più gravoso, dati anche i tempi brevi impostimi dalle circostanze, fu alla fine del 1949 la confezione del bacolo pastorale in argento massiccio che la arciconfraternita dei Genovesi di Cagliari intendeva donare al nuovo arcivescovo che veniva proprio da Chiavari-Genova.

Mi si chiese un pezzo prezioso non soltanto dal punto di vista materiale, ma soprattutto da quello religioso. Doveva replicare il modello del pastorale di San Gregorio Magno. L’Unione Sarda pubblicò la fotografia dell’opera, con un focus sul ricurvo, con una bella descrizione, e lo fece dopo aver rettificato una prima notizia che dava il merito della fusione a una qualche officina milanese. No, il pezzo l’avevo fuso io stesso nella mia fonderia di Villamassargia, e infatti quasi subito arrivò la rettifica.

La didascalia, dunque: «Delicato fiore d’arte, sbocciato su uno stelo d’argento – si legge nell’articolo del 19 ottobre – ecco il pastorale donato all’Arcivescovo cagliaritano. Unico nel suo genere, un miracolo di nobile, pacata armonia: un miracolo di perfezione tecnica, se si pensa che è frutto di soli ventiquattro giorni di lavoro di artisti e artigiani sardi. Nessun laboratorio della penisola si è ritenuto in grado di completare il lavoro in così breve spazio di tempo. Ore d’ansia febbrile sono trascorse nella fonderia di Villamassargia dove Franco d’Aspro ha realizzato la fusione, con la perizia e la sicurezza che gli è solita.

«Finalmente, liquefatta la cera, apparvero sotto l’involucro di creta le quattro figure del gruppo incorniciato dal ricurvo: S. Giorgio, la Vergine, il Bambino Gesù e S. Caterina.

«Il soggetto della composizione è stato tratto, come si sa, da una seicentesca pala d’altare della Chiesa di S. Caterina, su suggerimento di un fine intenditore d’arte, l’orefice Palladino che collaborò attivamente ad ogni fase della realizzazione».

Debbo dire che anche in altre occasioni, successivamente, sarei stato richiesto di lavorare sui bastoni pastorali: così per monsignor Tiddia alla fine del 1974, così anche per monsignor Piseddu nell’estate del 1981.

Circa questa avventura artistica del 1949 e la commissione dell’Arciconfraternita vorrei fare una chiosa piuttosto dolorosa per la città. La chiesa cinquecentesca intitolata a Santa Caterina alessandrina, nella via Manno, a brevissima distanza sia dalla Galleria Palladino che dal Convitto Nazionale, cioè dai luoghi in cui m’era capitato di esporre, era allora ridotta a macerie, essendo stata bombardata dagli alleati nel 1943. Era bellissima, preziosa, molto ben curata. Sarebbe risorta vent’anni dopo, moderna, ma non lì: ai piedi di Monte Urpinu invece, in una zona di nuova urbanizzazione.

«Luminare dell’arte», nientemeno. Su” S’Ischiglia”

Per completare, pur in velocità, la rassegna del 1949 non posso evitare di citare l’articolo che mi dedicò, proprio in apertura del suo numero di ottobre, il direttore di S’Ischiglia – ischiglia vuol dire sonaglio – “rivista di poesia letteratura e arte di Sardegna”, che era il professor Michele Contu. Azzardò quell’occhiello “Luminari dell’arte” con titolo semplice semplice, “Franco d’Aspro” e corredo della mia statuina “Luisella”, mia figlia Lilli.

Eccolo qui il testo, troppo, troppo lodativo: «Intorno a uomini, vacui come campane pneumatiche, ed opere inconsistenti come nebbie montane (io credo non vi sia stata mai sulla terra una malaria tanto trista per l’arte come ai tempi nostri) svettano artisti veri, che tramandano la lampada inestinguibile della pura “Arte” alle future generazioni.

«A fianco di tante deficienze ammiriamo anche oggi esempi di serie, intelligenti, preziose produzioni, come le “Pleiadi” dello scultore Franco d’Aspro. […]».

……………..

1952, a Milis

L’amicizia con Papò e i buoni rapporti con Cicito Vacca, un milese che era allora ispettore ai monumenti, propiziò il dono che, con grande piacere, volli fare nei primi mesi del 1952 al Comune di Milis, nell’Oristanese: una “Pietà” in bronzo da collocare nel cimitero di guerra.

Per interessamento del comandante militare della Sardegna, che allora era il generale Alfredo D’Andrea, fu preparato un basamento abbastanza elegante, di pietra basaltica prelevata dalle miniere di Fordongianus, e sopra quello sistemata la mia opera.

Un altro monumento in ricordo sempre dei caduti in guerra lo avrei realizzato per il Comune di Carbonia. Fu nel 1954, e dunque seguendo questa trafila di date… ne parlerò quando arriveremo all’agenda di quell’anno.

I disegni magnificati, la monografia fiorentina di Alessandrini

È di questo stesso periodo, del 1953, anche raccolta di miei disegni che fu stampata dalle edizioni Ofiria di Firenze. La prefazione fu di Garibaldo Alessandrini, un’autorità in materia, e i miei disegni – nudi femminili – furono 22. Qualche titolo: “Le amiche”, “Al bagno”, “Cavalli”, “Caduta”, “Cacciatrice”, “Ritmo di danza”, “Modella”, “Nello studio”, “Il Giardino”, “Narcisismo”, e ancora “Coro”, “Riflessi”, “Il cappellino”, ecc. Alcuni soggetti li rappresentai in una successione diversa di pose… La cosa piacque.

Dalle righe introduttive di Alessandrini – un poeta toscano versiliese e critico d’arte, titolare di un laboratorio in provincia di Lucca, precisamente a Madonnina dei Pagliai, che riproduceva in marmo e pietra le opere di scultura sia sacra che funeraria oltreché, naturalmente classica –, ecco dalle premesse di Alessandrini estrapolo qualche cosa, dopo la definizione che aveva dato di me come un rifugiato «nelle solitudini crucciose della Sardegna»: «Franco d’Aspro è e resterà sempre un impressionista, ma non tanto perché in lui confluiscano certe audacie caricaturali nella sagoma, e certe tripudianti vibrazioni nella superficie d’un Troubetskoy – o del Medardo Rosso… – e nemmeno perché in certi suoi bellissimi ritratti… la struttura forte, l’incastro dei piani sicuro, la densità del volume lottino per così dire con il lampeggiare delle ditate nervose che ne han modellata la superficie – per qualche cosa anzi di più profondo, sostanziale, essenziale e quindi rivelatore della natura stessa dell’artista: per la felicità cioè, con cui egli afferra ciò che è più vibratile e fugace: l’espressione nella fisionomia e il movimento nello slancio delle figure entro lo spazio…».

È un lungo saggio, questo di Alessandrini, molto argomentato e teso a valorizzare, naturalmente, i disegni più che le sculture. Li descrive, per il dritto e il rovescio, i miei disegni e conclude così, saldando in tal modo le due aree creative: «Io vorrei che Franco d’Aspro desse molto più del suo tempo e della sua forza a disegni di questo valore: non sarebbero soltanto preparazione alle sue sculture, ma… pesca miracolosa: un gettare cioè le reti nel profondo della sua anima e della sua sensibilità, là dove la vita insinua le prime impressioni e solleva i primi riflessi; e tirarle su cariche di forme fresche, guizzanti, sapide della loro sostanza primigenia».

Certo mi colpisce questa insistenza, pur se gli accenti erano obiettivamente diversi, sul mio impressionismo o tardo impressionismo. Mi sono interrogato da solo su questo punto, all’inizio della carriera, e alla metà e alla fine, per così dire… Ma se mi si facesse la domanda nuda e cruda io direi di sentirmi a mezza strada fra l’impressionismo e il figurativo moderno. Io credo ed ho sempre creduto che un buono scultore deve saper disegnare, e infatti sono qualche centinaio i pastelli o i carboncini che ho firmato negli anni… Però bisogna conoscere bene, approfonditamente, l’anatomia: questo vale per gli umani come per gli animali, penso ai miei cavalli. Bene l’anatomia maschile e quella femminile, e non mi disturba, non penso a irriverenze se adesso associo i miei nudi, soprattutto quelli femminili, ai soggetti sacri taluni rappresentati nella crudezza della sofferenza…

Il pittore come lo scultore non è un fotografo, mi pare di averlo già fatto questo discorso: non deve rappresentare il vero, deve interpretare il vero con la sua soggettività che è – dico anche quella dell’artista – unica e irripetibile. Proprio per questo, e naturalmente senza voler offendere nessuno, né i critici né i miei colleghi, ho risolto tutto dichiarando, tutto maiuscolo, che io “appartengo soltanto a me stesso”.

Nuovamente all’Angelicum milanese

Certamente di tutt’altra natura fu quanto esposi, fra aprile e maggio 1953 – per un mese e mezzo –, all’Angelicum milanese, dove tornai tre anni dopo la prima esposizione collettiva. Cosa potrei dirne? Intanto che il titolo vero e proprio di quella manifestazione fu “prima mostra biennale italiana di arte sacra per la casa”. Incredibile l’afflusso dei visitatori.

Dirò che in quel tempo era superiore dell’Angelicum un sardo, o di origini sarde, il vulcanico padre Enrico Zucca o.f.m. Nel 1939 egli s’inventò un ente culturale plurianime come proiezione della chiesa e del convento: dico ente culturale plurianime perché di promozione ed accoglienza a 360 gradi, dalla musica (o dalla musica classica, concertistica, valorizzando anche elementi femminili e promuovendo, ad un certo punto, perfino una discografia autonoma, e rilanciando anche il gregoriano millenario) al teatro e in genere alla drammaturgia, ai repertori classici e poi anche d’avanguardia, dalla cinematografia anche in lingua originale al dibattito letterario, a concorsi come per i presepi artigianali ed a manifestazioni di cultura specialistica ora medica ora giuridica ora scientifica, ecc. In questo quadro un bello spazio ebbero allora le settimane degli incontri internazionali, ed ebbero spazio anche le mostre di arte, e in specie di arte sacra pensata in ambienti privati e domestici.

Questo il miracolo dell’Angelicum di padre Zucca. Nel 1953 al suo invito rispondemmo in svariate centinaia. Ho l’appunto: fra pittori e scultori si era i 536, mentre le opere di vario genere furono 893.

Dovendo dire di me, nella sezione “scultura”, ricordo che io portai un bronzo: “Calvario”, che ebbe molti apprezzamenti un po’ da tutti. Fu una bella esperienza per me.

Il professor Carlo Maxia e un colloquio con Cozzani

Andiamo avanti. Nello stesso 1953 realizzai il ritratto bronzeo del professor Carlo Maxia, celebre anatomista, antropologo e medico, professore della nostra Università in cui, proprio nel 1953 fondò l’istituto di antropologia ed anche, a seguire, il museo sardo di antropologia ed etnografia. Senz’altro una delle intelligenze migliori della Sardegna di quel tempo lì. Del mio lavoro scrisse allora, a luglio, su La vita del Mezzogiorno, Pietro Giuseppe Visconti, redattore napoletano della rivista. Un lungo servizio, anche il suo, pubblicato con il corredo della fotografia dell’opera.

…………….

Per Giovanni Tommaso Porcell, quattrocento anni dopo

Il 2 maggio 1955, di mezza mattina, scoprimmo nell’atrio dell’Istituto di anatomia umana – vicino a dove si svolgevano le autopsie dei cadaveri per Medicina legale – il busto in bronzo di Giovanni Tommaso Porcell, un anatomo patologo cagliaritano del ‘500, del tempo spagnolo, che proprio in Spagna si era reso benemerito nella lotta contro la pestilenza dilagante per il continente con migliaia di morti in particolare nella regione di Saragozza.

Il professor Carlo Maxia, che ho prima ricordato, ripassò la biografia di questo grande medico e indicò nel professor Luigi Castaldi – allora direttore dell’Istituto – colui che aveva avuto il merito di risvegliare la memoria del Porcell rivendicando la sua origine sarda e cagliaritana. Questo lo aveva fatto, il professor Castaldi, già nel 1939, in un convegno che in città era stato organizzato dalla Società fra i cultori delle Scienze Mediche e Naturali.

A Porcell il Comune – essendo sindaco ancora il dottor Pietro Leo – aveva allora intitolato la strada che dall’Ospedale civile e dalla Clinica pediatrica sale verso il Castello, mentre l’Università aveva voluto patrocinare un busto in bronzo, appunto quello che realizzai io.

Un busto per Angelo Garau

Pochi mesi dopo, all’inizio di agosto precisamente, un nuovo episodio mi vide ancora in un’area sanitaria, celebrativa di un altro grande – ma questo moderno – della medicina sarda: Angelo Garau, meravigliosa creatura mossa da un sentimento sociale enorme. Come il suo collega, chirurgo del Civile anche lui, Alfonso Ligas. E infatti Garau e Ligas sono effigiati all’ingresso del vecchio Ospedale civile, uno alla destra e l’altro alla sinistra del monumento marmoreo dedicato dal Sartorio all’architetto Cima. Sono entrambi miei i due bronzi di Garau e di Ligas.

Garau era stato un medico impegnatissimo nella professione, era stato anche ufficiale medico al tempo della grande guerra, e, come politico, era stato anche consigliere comunale nella maggioranza di Bacaredda dal 1911 al 1914. Un mazziniano di ferro, repubblicano e massone, anche lui un medico dei poveri come don Mondino De Magistris sul fronte cattolico. E antifascista: quando venne a Cagliari Mussolini e tutti si presentarono con la camicia nera, lui ostentò il camice bianco. Morì nel 1954 di malattia – lui che le malattie degli altri le aveva affrontate con i ferri del chirurgo – e dopo una lunga agonia. Non s’era certamente arricchito nei quarant’anni di lavoro, e la vedova ebbe infatti difficoltà a pagare la lunga degenza – allora si pagava il ricovero – e l’amministrazione ospedaliera decise di sostenere lei le spese. Fu un modo per ringraziarlo del servizio reso alla sanità pubblica lungo tanti decenni.

……………

Per un busto della Deledda sulle pendici di Monte Urpinu

Dicevo della mia Deledda portata a Nuoro e giudicata dal professor Mario Ciusa. E dirò adesso di una mia Deledda che invece non arrivò là dove s’era deciso di collocarla: a Monte Urpinu cioè.

La cosa fu questa: si era, nel 1956, al ventesimo della morte della grande scrittrice che, come si sa, aveva vissuto a Cagliari qualche mese prima di sposarsi col Madesani e trasferirsi a Roma. Era stato negli ultimi mesi del 1899, e la scrittrice abitò ospite della maestra Maria Manca, sua ammiratrice e direttrice di una rivista femminile di buon pregio, in una casa al primo piano della via San Lucifero all’angolo con la via Sonnino – che allora si chiamava Nuova –, per un lato affacciata all’attuale piazza Gramsci e per un altro, il principale, davanti all’allora mattatoio. Dalle sue finestre vedeva il mare del porto e l’altura di Monte Urpinu, le case erano basse e lo sguardo poteva allungarsi fino in lontananza. Erano panoramiche che la affascinavano e di cui scrisse, senza poi dire di quanto scrisse delle passeggiate che allora, lei ancora giovane, neppure trentenne, si permetteva con una certa frequenza esplorando tutta Cagliari, il Terrapieno, il Castello e il viale Buoncammino, i quartieri bassi e naturalmente l’area del porto e della stazione ferroviaria come quella del Partenone nel Largo, puntuale alla messa nella chiesa di Santa Caterina, quella dei genovesi in via Manno. Di questo abbiamo il documento sia nel romanzo postumo Cosima – Cosima era la giovane Deledda – che nella corrispondenza privata ed in varie composizioni poetiche dedicate alla città. E, appunto, anche a Monte Urpinu.

Proprio nel 1956 cominciò a prospettarsi il rischio dell’abbattimento di quella casa di via San Lucifero per costruire invece, su quell’area, un palazzone, come poi fu. Lo stesso Francesco Alziator denunciò il rischio, nel 1957, in un bellissimo e… disperato articolo su L’Unione Sarda. Comunque, nell’aprile 1956 la giunta comunale che stava per dimettersi perché si doveva rinnovare il Consiglio comunale, e che ancora era presieduta da Pietro Leo, dispose che il busto in bronzo da me donato al Comune fosse collocato sul colle alberato. E invece non se ne fece niente. Il busto sarebbe rimasto in municipio e sul colle si sarebbe posta, ma anni dopo, nel 1972 (a conclusione dell’anno centenario della nascita della scrittrice), una targa bronzea con i versi de “La Pineta” che la Deledda aveva dedicato appunto a Monte Urpinu: «Una pineta ci seduce. / O adorabile luogo, il tuo padrone / mai t’ebbe come noi t’abbiamo, e come / ti penseremo mai ti penserà… / […]». Collocata non la statua ma la targa.

Peccato. Eppure s’erano decisi anche i particolari. La mia opera doveva poggiare su un dado in granito scuro lucido (lavorato con bocciarda fina) sormontante un basamento in granito invece chiaro (lavorato a punta fina) ed elevantesi a gradinata. Una lastra di pietra (in granito rosa lucido) avrebbe dovuto sostenere una targa di pietra di Trani lucidata con incisi i versi poetici. Dunque si era al dettaglio e posso anche spiegare meglio: il bilancio comunale del 1956 aveva un fondo di 5 milioni di lire per la sistemazione generale di Monte Urpinu. La spesa complessiva comunale stanziata per il monumento alla Deledda ammontava a un milione, e precisamente a 700mila per la licitazione privata relativa ai basamenti e alla targa incisa e 300mila relativa alla sistemazione della zona affidata al personale della Sezione Strade. E va bene… un dono non valorizzato.

Ma a proposito di doni: in più riprese mi sentii di donare al Comune ed ai suoi enti alcune mie opere, e purtroppo quasi sempre sbagliai. Sarà stata la burocrazia saranno state le bassezze degli uomini, ma i miei doni finirono quasi sempre in nulla… Donai una volta alla Galleria d’arte diversi miei pezzi – precisamente tre bronzetti e tre nudi di donna –, ma mi hanno detto che sono scomparsi… e la “Cavalcata delle Valchirie” che avevo offerto – parlo adesso degli anni ’80 – al nuovo Teatro lirico, anche quest’opera è rimasta nelle sospensioni… Peccato, lo ripeto: peccato. Comunque oggi le mie Valchirie sono visibili al bel museo di Sinnai… e la Deledda, invece che a Monte Urpinu, è rimasta chiusa in un corridoio del municipio.

…….

1959, il primo premio alla Mostra Regionale Sarda

Fra aprile e maggio 1959 si svolse nella basilica di San Saturno (o Saturnino) la prima mostra regionale delle arti figurative in Sardegna curata dal nostro liceo artistico sotto gli auspici dell’assessorato alla Rinascita della Regione sarda. Insieme con il sindaco Palomba e con il provveditore agli studi e diverse altre autorità, venne ad inaugurarla il presidente Efisio Corrias, ed a lui fu il collega Foiso Fois che illustrò quanto di prezioso eravamo riusciti a riunire – opere d’una settantina di autori, fra quadri e sculture. L’architetto Guido Vascellari, il preside del liceo, aveva piazzato una intelaiatura di tubi d’acciaio veramente chilometrica lungo le pareti e nel mezzo della basilica, come appoggio delle opere. Una pensilina luminosa correva lungo la pannellatura, risolvendo così il problema della illuminazione.

Manco a dirlo, la partecipazione della gente fu notevolissima. Forse anche il protagonismo del liceo artistico che era allora quasi al suo esordio sulla scena scolastica cittadina, e il sostegno datoci dalla stampa furono gli elementi che spinsero tanti a venire a trovarci. Il posto, dico la basilica antica di millecinquecento anni, aggiungeva di suo un fascino spettacolare.

In quell’occasione io intervenni con tre lavori, tre bronzi per la precisione: “Il Pastore”, un “Crocifisso” e il bozzetto del portale che avevo preparato, se ben ricordo nel 1955, per la chiesa del Carmine governata dai carmelitani dell’antica osservanza. Una foto di quest’ultimo lavoro, in gesso patinato bronzeo, fu pubblicata nel depliant illustrativo della manifestazione che era presentato da uno storico dell’arte di primissima classe quale era Sabino Jusco, che anni dopo sarebbe stato il mio Venerabile nella loggia Hiram alla quale avevo aderito nel 1965 fra o giustinianei.

Anticipo la conclusione: fui premiato dalla commissione giudicatrice formata da Vascellari, Jusco, Masala e Fiori, che mi scelse insieme con Costantino Nivola… Dirò questo in sintesi: erano in palio diversi premi finanziati dall’assessorato alla Rinascita, ed i concorrenti eravamo numerosi, fra pittori e scultori forse una cinquantina, e tutti o quasi di buon nome, ottimo nome anzi. La gara, a vederla da un certo punto di vista, fu impietosa e ingiusta. Come si a premiare uno e non un altro, quale il criterio oggettivo? Però così andò e mi dispiacque e mi dispiace per i non premiati.

Dicevo del favore della stampa. A quel tempo L’Unione Sarda poteva contare sulla collaborazione stabile di diversi critici d’arte molto competenti, come i professori Ciusa Romagna e Masala. E fu appunto Francesco Masala a pubblicare ben quattro articoli – eccoli qui, li ho in mano – in cui egli entrò dentro e rivelò le personalità di quella settantina di autori partecipanti e che volle classificare per “generazioni”. […].

Di me trattò approfonditamente nel terzo di questa serie. Prendo lo stralcio dall’articolo del 23 aprile: «Franco d’Aspro è uno scultore teso alla sintesi e all’urlo caratteristico dell’espressionismo nei confronti della figura umana. Espone un drammatico “Crocefisso” in bronzo, estremamente disossato e macerato, dalle mani spalancate in un lamento di dolore e di morte, un “elì elì, lamma, sabactani” intenso e allusivo, simile a certe immagini cadaveriche di prigionieri di guerra dei campi di concentramento tedeschi; espone inoltre “Il Pastore”, una grande statua risolta in termini di più parnassiana impostazione; e il bozzetto in bronzo per la porta del Carmine, in cinque fasce, opera di notevole impegno, di buona fattura stilistica e tecnica con figure rese con scarna e scabra essenzialità, a sé stanti più che in una narrazione continua».

Un pensiero al Carmine e a padre Vincenzo

Queste parole di Francesco Masala mi portano a dire qualcosa di quel portale – già presentato alla mostra del 1957 di Sassari – purtroppo mai consegnato infine alla chiesa di viale Trieste, e di come lo plasmai con dieci scene che dovevano valorizzare la presenza mariana nella tradizione e nella dottrina della Chiesa, naturalmente con le sottolineature della storia carmelitana che è una storia antica e affascinante iniziata nel medioevo e sviluppatasi particolarmente nella controriforma con Santa Teresa d’Avila. Preciso meglio: le scene andavano secondo le suggestioni dell’antico e del nuovo testamento per arrivare alla storia anche recente del cattolicesimo. Esse erano, se ben ricordo, descrittive della visione di Elia sul monte Oreb, del rapimento del profeta Elia sul carro di fuoco, del concilio di Efeso (che stabilì l’unicità della persona Gesù il Cristo nella doppia natura umana e divina), dell’approvazione dell’ordine carmelitano, della miracolosa ricezione da parte dell’inglese San Simone Stock priore generale duecentesco dello scapolare mariano, della esibizione di quello scapolare da parte di San Simone ai suoi confratelli religiosi, il ritorno dei frati carmelitani ad Oxford, la proclamazione dell’anno santo 1950 (tutto mariano), i vari generali dell’ordine nei due bracci scalzo e calzato. Era un’opera articolata su cinque livelli – in verticale cinque in ogni portale – e naturalmente di grande formato, addirittura di 6 metri d’altezza per 3 di larghezza. Mi fu commissionato da padre Vincenzo Antenozio, rettore della chiesa di viale Trieste che sarebbe diventata più tardi, nel 1968, parrocchia autonoma, scorporandosi, con il territorio di Stampace basso e l’area che va verso Sant’Avendrace, da Sant’Anna. E che, lo voglio ricordare, si sarebbe impreziosita negli anni ’60 dei mosaici di Aligi Sassu.

Dopo l’abbattimento delle sue strutture, come di quelle del convento attiguo, per i bombardamenti del 1943, la chiesa era risorta con un nuovo cantiere durato quattro anni pieni e finalmente consacrata da monsignor Botto alla fine del 1953. La comunità poteva contare su un pugno di religiosi e laici, nonché su una ventina di studenti aspiranti sacerdoti, guidati da padre Daniele Pennesi, più tardi trasferito a Roma. Vennero poi padre Antonio Martino e padre Agostino Picchi, negli anni in cui ebbi rapporti frequenti con il Carmine. Ricordo padre Vincenzo che era l’anima di tutto, perché fu lui, come detto, a commissionarmi questo gran lavoro che non potei mai completare con la fusione del bronzo: i nuovi rettori, forse per difetto di cassa, non poterono confermare la commessa. Per il Carmine potei comunque realizzare la grande statua della Madonna che svetta – lei alta tre metri – sulla cuspide del campanile alto 50. Ma su questo tornerò. Qui dico soltanto che, andando a memoria, il modello in gesso di quella statua dovrebbe essere dei primi anni ’50, quando la nuova chiesa era ancora cantiere ma già si attrezzava con un solenne campanile a cuspide.

Lo debbo questo pensiero speciale a padre Vincenzo il priore, un religioso già quasi anziano quando lo conobbi ed a lui mi strinsi in amicizia personale per lungo tempo. Era un marchigiano di Fabriano tutto idee e progetti e capacità di realizzarli, e socievole alla massima potenza. Mi raccontava che, lui discreto pianista esperto dell’armonium liturgico, aveva promosso una schola cantorum inserendovi diversi giovani avieri della caserma Trieste vicina alla chiesa (in quell’area dell’ex stallaggio Meloni dove aveva esordito la squadra di calcio del Cagliari negli anni ’20…). S’era valso dell’assistenza musicale della signora Tanda Sini, poi vedova di Tarquinio Sini, che era un ottimo soprano. Tante cose, canto e teatro e anche… agricoltura, al Carmine prima dei brutti bombardamenti che avrebbero poi devastato la chiesa antica e bellissima. Sempre pensando positivo, aveva rimesso su, nel mezzo delle macerie, una cappella nel 1944 e quella cappella divenne presto il nucleo della ricostruzione. Morì nel 1968, lo stesso anno in cui il Carmine divenne parrocchia autonoma… Pensava sempre agli abbellimenti con l’arte, padre Vincenzo: per questo aveva coinvolto, per la parte musiva, Aligi Sassu ed ero stato coinvolto anche io, già alla fine degli anni ’40, per i bronzi sia del campanile che del portale…

……………

1963, Artigianato di Sardegna

Nell’estate del 1963, fra luglio e agosto e per quasi un mese, si tenne, presso la Galleria Bevilacqua La Masa di Venezia, una mostra dell’artigianato sardo, sostenuta dalla Regione sarda insieme con l’ISOLA, l’istituto – a comando anch’essa della Regione – per l’organizzazione del lavoro artigiano, che operava ormai da molti anni e aveva anche promosso le mostre del genere a partire da quella del 1957 a Sassari. Parte importante naturalmente ebbero anche l’Istituto veneto per il lavoro – bisogna tener presente che ancora non erano state istituite le regioni a statuto ordinario e dunque la Regione Veneto non esisteva – e l’ENPI di Roma.

Gli autori, o chiamali i creativi, furono elencati in un catalogo speciale, secondo le varie specializzazioni. Io fui inserito nella sezione “Oreficerie, argenterie e bronzetti”, insieme con gioiellieri e produttori di bellissime filigrane, appunto per i miei bronzetti. Gli altri settori – lo dico per dare una idea dell’assortimento – riguardarono arazzi, tappeti e tessuti, ceramiche e terrecotte, cestinerie, merletti e ricami, metalli e mobili, legni e sugheri e pupazzi e altro ancora.

Mi fa piacere ricordare che fra gli espositori vi fu, per i tappeti, una mia compaesana villamassargese, Anna Murru. Ubaldo Badas scrisse una bella nota di presentazione. Anche in quell’occasione facemmo un’ottima figura!

I crocifissi e la monografia di Bruno Rombi

Ma la maggiore soddisfazione, in quell’anno, fu il libro testo-fotografico di Bruno Rombi sui miei crocifissi. Originario di Calasetta, Rombi era allora giovanissimo ma già era conosciuto per qualche racconto e qualche poesia, insomma perché sul versante letterario aveva mostrato, pur in quell’età, un talento spiccatissimo. Nel tempo avrebbe poi fatto romanzi, raccolte di versi, saggi critici come uno su Sebastiano Satta e pitture, molte pitture. Scelse di vivere, nell’età più adulta, a Genova…

Quando mi avvicinò – d’altra parte fra Calasetta e Carloforte, dove la famiglia Fenu-Porcu aveva una bellissima casa sul mare, la distanza era minima – aveva compiuto da poco i trenta. Rimase affascinato soprattutto dai miei crocifissi, data anche la sua formazione religiosa e quindi la sua spiccata sensibilità spirituale. Pensò a una monografia tutta orientata su questi soggetti e io ne fui molto gratificato. L’editore Fossataro decise poi di stampare il lavoro.

In una cinquantina di pagine egli raccolse una bella introduzione, direi molto molto concettuosa, che richiede due o tre letture per cogliere tutta la profondità della riflessione, che intitolò “Studio per una interpretazione” ed il capitolo “Genesi dei Crocifissi” in cui accompagnò a ciascuno dei tredici pezzi, fotografati a tutta pagina, il suo commento. Seguì un ultimo capitolo dal titolo “Significato dei Crocifissi”: un testo poetico bellissimo: «Io sono il Cristo…»

……………..

1963, ancora il liceo e Cagliari nell’orizzonte

Dopo venticinque anni, giusto un quarto di secolo dacché arrivai per la prima volta al porto di Cagliari, e dopo quella lunga permanenza a Villamassargia, pensai esser venuto il momento di riportarmi stabilmente nel capoluogo: prendere casa nuova, anzi costruire una casa nuova con tanto di studio e di fonderia. In città avevo passato i miei primi anni sardi, alla vigilia della guerra e, in parte, anche durante, e poi l’insegnamento al liceo artistico di via Sant’Eulalia, negli anni a cavallo fra ’50 e ’60 mi aveva riportato tutti i giorni qui, viaggiando da Villamassargia…

Intanto, dopo la morte, nel 1961, dell’anziano dottor Pietro Fenu, avevo potuto sposare la sua vedova, Anita Porcu, alla quale mi unì sempre un grandissimo amore. Gli altri suoi figli erano ormai grandi ed autonomi, con noi era Lilli che intanto era entrata anche lei al liceo dell’architetto Vascellari ed aveva allacciato amicizia con i coetanei per lo più della città. Di Anita potrei parlare delle ore: mi lasciò, di malattia, nel 1972. Una volta, parlando con Alberto Dal Cerro, confidai e qui ripeto: «Prima di conoscerla ero scapestrato; poi l’ho incontrata. È stato offrendole un ciuffo di margherite che ho ritrovato me stesso. Con lei ho mosso i primi passi di danza: in tutto c’era e c’è ancora lei e rinasce ogni giorno attraverso i sentimenti in ogni mia opera». Dissi così a Del Cerro, doveva essere 1975 o press’a poco, pochi anni dopo la mia perdita. Lavoravo alla Via Crucis per la cattedrale commissionatami da monsignor Cesare Perra sinnaese, poi lui morì e l’opera rimase incompiuta, con tre sole stazioni delle quattordici…

Sicché, proprio valendomi della consulenza, determinante e competente, dell’architetto Vascellari proposi al Comune di Cagliari la costruzione di due fabbricati «ad uso di studio per scultore ed officina fusoria» al progressivo del Km. 5,5 della strada statale 130 Cagliari-Iglesias.

La commissione urbanistica presieduta dal sindaco Brotzu, però, ebbe a rilevare che l’area interessata ricadeva in zona industriale, secondo il Piano Regolatore Generale, e dunque contrastava con la norma relativa, soprattutto per le distanze dai confini ritenute troppo esigue.

Presentai dunque un nuovo progetto, sempre a firma dell’architetto Vascellari, per la costruzione di un fabbricato lungo la stradale per Elmas. Che fu approvato e mi consentì nell’arco di qualche mese di aprire il cantiere e finalmente avviare una nuova fase della mia vita sia personale-familiare che professionale, con la fonderia a cinque metri dalla casa e dallo studio, dentro il grande recinto metallico, credo piuttosto elegante, che colorai di rosso. Nerone, il mio cane fedele, è sempre lì pronto e di guardia…

Devi accedere per poter commentare.