Della memoria dettorina… Omaggio al preside Roberto Pianta (seconda parte)

di Gianfranco Murtas

Ancora per salutare il preside Roberto Pianta che, con questo anno scolastico 2020-2021 conclude felicemente, patrimonializzando nuove acquisizioni didattiche e funzionali per il Dettori, la sua onorata carriera di docente e dirigente del liceo-ginnasio cagliaritano.

Sulla scia di quanto offertoci dal brioso genio letterario di Francesco Alziator e dalla problematica ricerca (anche esistenziale) di Giuseppe Dessì al tempo ventenne e fissata nelle note diaristiche da lui forse destinate a morire in un cassetto segreto, presento in questo secondo “rilascio” alcune belle, bellissime pagine memorialistiche di altri autori che hanno vissuto, nella propria intimità adolescenziale, la storia della più prestigiosa scuola del capoluogo sardo: mi riferisco a Gustavo Piu, Franca Ferraris Cornaglia ed Antonio Romagnino.

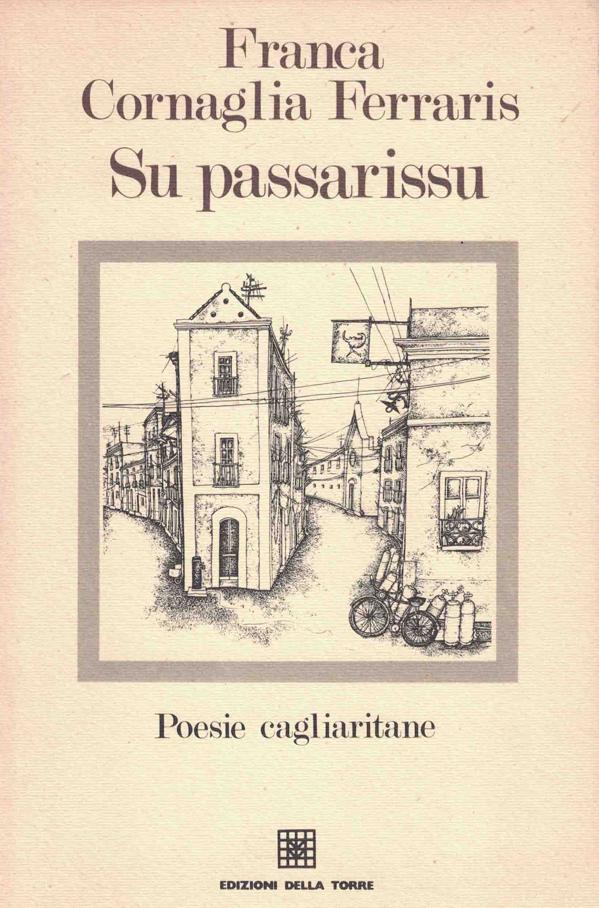

Il primo riporta la sua testimonianza nel volume Sardegna di ieri Nel racconto di un magistrato, pubblicato nel 1977 per i tipi della Editrice Sarda Fossataro, e particolarmente nel quinto capitolo, quanto mai piacevole e perfino divertente, come da ripresa sceneggiata, intitolato “Al liceo e all’università”, alle pp. 215-226; la Ferraris Cornaglia – già allieva-e-docente dettorina – affida invece ricordi, impressioni e sentimento al suo (e delle sorelle) Claudia, Franca e Paola raccontano…, uscito nel 2006: si tratta di annotazioni sparse, disperse nella cronaca di un viaggio nostalgico e tenero, discreto e insieme appassionato lungo molte stagioni di vita, tanto più quelle formative della personalità tra affetti domestici, studio scolastico, relazioni sociali ed esordi d’amore…, cui fanno da perfetto complemento i versi in sardo variante campidanese/cagliaritana raccolti in Su passarissu. Poesie cagliaritane, gustosissima silloge uscita per i tipi delle Edizioni della Torre nel 1985.

In ultimo, come a riepilogare e sintetizzare fasi precedenti ma ancora in parte presenti nella sua ultima stagione di vita – la registrazione rimonta alla fine del secolo scorso –, ecco poi il nostro indimenticato e amatissimo professor Antonio Romagnino. Del mondo che ha raccontato a me nella intervista che pubblicai in La città chantant, monarchica clericale e socialista, alle pp. 213-231 e sotto il titolo “Il Dettori della memoria e… molto altro” e ripubblicai nel sito Edere Repubblicane il 14 settembre 2012 (stavolta titolando “Antonio Romagnino, il Dettori, Alziator e Dessì…”) – ma più complessivamente come egli lo ha reso, nel lungo tempo, fissandolo sulla carta, una volta per l’Almanacco di Cagliari (così nel 1972: “… ma Gramsci ha studiato da noi”, con occhiello “Il Dettori ha più di cento anni” e sommario “Fondato nel 1859, il liceo è stato sempre considerato una scuola d’élite. In realtà, accanto ai rampolli delle più note famiglie cittadine, nel corso dei decenni, vi hanno conseguito la maturità allievi provenienti dalle più diverse classi sociali. E’ vero invece che buona parte degli ex studenti sono diventati delle personalità in campo politico, artistico, economico e delle professioni liberali”), altre volte per L’Unione Sarda, testata di cui fu illustre e prodigo collaboratore fin dal 1970 (e nel novero ecco due interventi: “Quei siciliani al Dettori” e “Interrogazione, non interrogatorio”, apparsi rispettivamente il 19 settembre 1997 ed il 2 febbraio 2001).

Proseguirà questa rassegna nei prossimi giorni con altri contributi, fra essi quello di Antonio Ballero e quello di Mario Pintor, colonne entrambi – ciascuno per la sua parte e per quaranta o cinquant’anni – de L’Unione Sarda, ed anche quello di Gian Paolo Caredda, che fu pure egli giornalista, ma all’Ufficio Stampa della Regione Sarda (dal primo impianto degli uffici alla lunga e complessa fase attuativa della legge di Rinascita), nonché poi corrispondente de Il Giornale d’Italia e sapido saggista; ma quindi ancora proseguirà con altre evocazioni forse singolari, curiose addirittura, e per questo sorprendenti. Mi riferisco al vescovo Luca Canepa – che fu presule a Nuoro dal 1903 al 1922 e fu un Canepa della bella dinastia di radici liguri chiavaresi trapiantata in Sardegna prima ancora dell’unità nazionale (attorno all’esordiente caffè Genovese e al suo gemello di s’arruga ’e is argiolas) – e al dotto parlamentare comunista Renzo Laconi (epigono del Gramsci dettorino), ma anche – di una generazione successiva – a Walter Piludu, del quale è nota, dopo che la vicenda politica (fu presidente della Provincia di Cagliari in avvicendamento con Francesco Floris, indimenticato e caro preside dettorino in due distinti anni scolastici), anche la drammatica sorte personale…

Non ho svolto una ricerca “a tappeto” ma, andando… rabdomaticamente per conoscenze o di persone o di studio, non mi è stato difficile aggiungere, alla rassegna, qualche altra perla…associata a nomi i più diversi, da Emilio Lussu a Egidio Pilia, da Giaime Pintor – per breve che sia stata la sua esperienza (come per Lussu stesso) all’avvocato villacidrese (imparentato con Dessì) Ignazio Cogotti, che fu anche apprezzato poeta vernacolare (in dialetto cagliaritano) ma iniziò a verseggiare in lingua italiana proprio nel 1888, che era l’anno del suo esame di maturità nell’antico stabilimento della Marina.

Concerto a molte voci – l’avevo anticipato dedicando tutto al preside Pianta – e che concluderò, in una ulteriore e finale rentrée, ripescando qualche mio scritto utile alla bisogna, con il ricordo del mitico professor Liborio Azzolina e del suo discorso per lo scoprimento del busto di Dante, nel luglio 1913, o dello sfortunato giovane professore Guido Algranati, che si dette la morte nel febbraio 1916 nel gabinetto di fisica del liceo, o ancora di Cesare Pintus e Silvio Mastio che incontrarono le idealità mazziniane, ad esse ispirando la loro vita e futura militanza civile e politica, nelle aule del Dettori giusto in quegli stessi drammatici anni di guerra… E così ancora e infine, guardando al panorama del sardismo “italianista” – quello cioè che ebbe alto sempre, dal 1921, il senso e il valore della patria italiana (nulla a che fare evidentemente né con i nazionalitari indipendentisti di ieri mattina né con i paraleghisti di oggi pomeriggio!) – direi di Titino Melis, deputato e molte altre cose oltreché direttore regionale del PSd’A, neppure dimenticando che suo fratello Pietro (a lungo consigliere ed assessore regionale) se opzionò il Siotto Pintor, vinse comunque la cattedra anche del Dettori alla fine degli anni ’30…

Terminando davvero con la presentazione di un cospicuo repertorio di rimandi pubblicistici da me costruito nel tempo in occasione di varie ricerche (materializzatesi in diversi libri e molte decine di articoli) sulla storia della città fra il secondo Ottocento e il secolo nuovo, partendo da Angelo Arboit il prete spretato e ri-tonacato e Francesco Stara il medico umanista e magari Floriano Del Zio il filosofo-parlamentare lucano, personalità di spicco del corpo docente incontrate nelle più particolari e complesse esplorazioni delle vicende della Libera Muratoria locale: esplorazioni che, unite dallo stesso filo dettorino ma sull’opposto fronte discente, hanno incluso anche Guido Laj ed Armando Corona, entrambi con un futuro nientemeno che di gran maestro (ed associati a loro, altresì, i futuri gran maestri onorari giustinianei, ed esponenti repubblicani con fecondi trascorsi sardisti di primo livello, Vincenzo Racugno e Bruno Fadda)...

E’ di tutta evidenza che mia intenzione non era di tracciare una storia del Dettori che altri hanno, più o meno approfonditamente, indagato e raccontato. Ma soltanto quella di accennare alla ricchezza di umanità che, tanto più nelle fasi più mature della vita, diversi studenti dettorini hanno rivelato, in una piena trasversalità delle esperienze e delle collocazioni sociali. Ogni comunità attraversata diacronicamente suscita emozioni e suggestioni che si fanno creative del nuovo, e stavolta pensando al Dettori nato nel 1859 nel cuore di Cagliari – prima dell’unità d’Italia, prima della dismissione della città dal rango delle piazzaforti militari e dunque dell’abbattimento di mura e porte fra quartiere e quartiere – la suggestione è stata quella di una voce che cantasse la bellezza morale del capoluogo e della Sardegna intera.

Piu, fra compagni e professori negli anni della grande guerra

Al liceo mi ritrovai con gran parte dei compagni del ginnasio «Siotto Pintor» ma i più bravi e i più studiosi provenivano dallo stesso istituto «ginnasio liceo Dettori», situato allora in fondo a una piazzetta dove si esauriva la via intestata allo stesso nome, dominata, a fianco del portone, dall'ombra di Dante, materializzata in una orrenda, statua, che di lui aveva solo, ma accentuato, il naso aquilino.

Ero stato destinato alla sez. A, che in teoria doveva raccogliete i migliori, scelti non so con quali criteri dal momento che io e tanti altri della mia forza eravamo stati preferiti a ragazzi del livello di Molino assegnati invece alla sezione C.

Presto nella classe si formarono il gruppo dei «Dettorini», degli «Scolopi» da cui originava il «Siotto Pintor» con affermate tradizioni rispetto ai metodi didattici, delle «Signorine» tutte concentrate in essa, e quello folto dei «Tempiesi», già giovanottini esigenti, rispetto agli altri ancora adolescenti, intelligenti ma svogliati, chiassosi, con la battuta spassosa sempre pronta, anche coi professori.

Ricordo in modo particolare Arturo Spano che divenne il mio compagno assiduo di studio e il suo amico inseparabile Chirico che erano i miei fornitori costanti di sigarette con cui barattavano i compiti e la trasfusione, così speravano, di un po' di predisposizione all'impegno scolastico. Ma invece le nostre lunghe serate nella camera di Arturo Spano si riempivano quasi esclusivamente di risate ininterrotte e di futili discorsi che ci distoglievano dalla… preparazione delle lezioni. Cosicché il giorno dopo correvo il rischio di prendere voti scadenti. Avevo notato che alcuni «Dettorini» nell'attesa della campana di chiamata, si scambiavano, passeggiando nella minuscola attigua piazzetta del Sepolcro, i risultati delle rispettive preparazioni.

Io mi affiancavo ad essi e in silenzio con la massima attenzione li ascoltavo. Qualcosa mi restava in testa, quel tanto almeno per strappare la sufficienza. Molti di costoro però erano soltanto sgobboni e violini e perciò il loro gruppo, capeggiato da Aldo Cruccu, ragazzo veramente intelligente, poté presto e con non eccessiva fatica essere separato dal nostro, capeggiato da Linghino Leo, forse meno preparato ma più deciso e più scaltro nella scelta dei suoi campioni. Le due squadre rivaleggiando per assicurarsi un maggior numero possibile di successi tenevano in definitiva alto il prestigio di tutta la scolaresca stimolando gli impulsi sopiti anche dei compagni più indolenti.

I personaggi più importanti erano il preside, al quale la malignità studentesca aveva appioppato il soprannome di «merdonedda» per la sua trasparenza corporea e per l'usura del peso e del volume, il prof. Azzolina, insegnante di italiano, il dominatore degli allievi e dei colleghi e, immediatamente dopo, i tre bidelli Scirè, Mundula, Ancis.

Seguivano gli altri insegnanti non in ordine di importanza professionale ma di ruolo macchiettistico loro imposto dalle precedenti generazioni studentesche: Zoroastro (prof Vergerio) di matematica, Zefferino (Amicucci) di latino e greco, Boffo (Falqui) di storia naturale e infine «avanti Beatrice» il prof. Zedda di fisica.

Il preside portava un paio di occhiali a stanghetta di metallo bianco senza dei quali non vedeva oltre i due metri, una capigliatura rara, che sebbene accuratamente distribuita con impeccabile scriminatura, lasciava scoperta qualche zona nuda del capo. Era severissimo e probabilmente il suo rigore risaltava di più per via della bonarietà del predecessore. Tuttavia le canaglie, sparse nelle varie classi, gli avevano preso egualmente il sopravvento. All'ingresso e all'uscita dovevamo procedere in silenzio, disciplinati e in ordine di sezione sotto il controllo di lui che dominava al centro della scala. Sovente il silenzio era rotto da una lacerante robusta interminabile pernacchia al grido di «o Merdonedda!». Furibondo correva, saltando ansimante scalini su scalini, nella stessa direzione di provenienza e allora da quella opposta rispondevano lo stesso rumore e lo stesso grido emessi con medesimo volume e con pari arte. Si chiamava Marchesa-Rossi. Venendo in Piemonte conobbi un suo nipote da quale appresi che ultranovantenne risiedeva a Torino. Gli mandai i saluti che commosso per il lontano affettuoso ricordo mi ricambiò, mortificato di non aver, in mezzo a tantissimi allievi succedutisi, precisa memoria di me.

Il prof. Azzolina, per la sua maniera di persuasione autoritaria, però sempre dolce anche se severa quando necessaria, era la colonna sulla quale, in misura preponderante anche per la simpatia che universalmente sapeva suscitare nel mondo bizzarro e irrequieto degli studenti, si reggeva il buon nome del liceo «Dettori». Aveva anch'egli spessi occhiali a stanghetta, d'oro e di modello ricercato. Portava una barbetta ancora nera con filature però grigie, a metà separata, in due punte sfoltite tenute sempre, quasi con civetteria, alla medesima linea. Era siciliano ma nelle molte peregrinazioni professionali ne aveva perduto l'accento; tuttavia la sua origine era egualmente tradita dal cognome e dal nome «Liborio». La permanenza più lunga era stata a Cagliari, dove aveva sposato, senza aver figli, una sua collega, sorella del mio compagno Pisaneddu e dove, tanti anni dopo la pensione, morì. La vedova, ultra ottantenne, arzilla, gira ancora per le strade della città, da sola, compiacendosi quando qualche allieva la ferma e la riverisce. Di recente riconobbe a distanza di tantissimi anni mia sorella Maria che l'ebbe per insegnante. Pretende di fermare lo scempio dell'età vestendosi ancora da ragazzina e imbrattandosi il viso di trucco, la qual cosa al contrario, oltre che renderla ridicola, pone maggiormente in evidenza le impietose tracce degli anni.

Nonostante questa parentela il prof. Azzolina mai ha commesso parzialità verso i cognati che in differenti corsi si sono susseguiti come suoi allievi. Aveva un metodo didattico efficacissimo. Nel primo mese studiava in profondità e in segreto, ostentando indifferenza, senza tradirsi, ogni allievo, rendendosi così conto del carattere, delle capacità e della predisposizione allo studio. Con l'ausilio di queste valutazioni si formava la base per il concetto complessivo di lui che poi manteneva immutabile anche negli anni posteriori. Nello scritto usava molto rigore; i primi compiti si facevano sotto la massima vigilanza in classe; poi per quelli successivi a chi non li finiva nell'unica ora assegnata, consentiva di continuarli in casa dopo però averli letti. Era pertanto vano copiare o farsi aiutare perché, sulla guida del giudizio originario, se ne accorgeva subito segnando in matita bleu i brani non genuini. Io mi aiutai moltissimo nei temi di fantasia, la qual cosa mi aveva assicurato la sua indulgenza in quelli filosofici o letterari, anche se scopiazzavo abbondantemente in quelli assegnati a casa che non dovevano affrontare il preventivo suo vaglio. Nell'orale non dava mai una lezione, anche semplice, senza prima averla minutamente spiegata, in modo piacevolissimo e accessibile anche ai più svogliati, suscitandone perciò l'interesse e l'attenzione. Le sue lezioni erano dotte conferenze, svolte alla buona, senza retorica epperò con risultato incisivo, nella forma di conversazioni amichevoli. Quando toccava argomenti scabrosi, già accennati precedentemente o risolvibili con la nostra intelligenza e con la nostra memoria, assaggiava il nostro livello chiedendo chi sapeva rispondere. Provocava in tal modo una proficua gara con lo stimolo all'orgoglio e all'emulazione. Offriva in premio punti di riserva fino a un massimo di tre che in favore di chi se la cavava soddisfacentemente segnava sul registro e che erano molto utili nel conteggio dei voti alla fine del trimestre. Il suo voto più alto era sette e il più basso tre ma era sempre generoso coi difettosi. In questo modo non solo invogliava allo studio con ricerche dettagliate ma si poneva in grado di avere costantemente il controllo della nostra preparazione senza frequenti interrogazioni. Quando ciò avveniva ne chiamava alla cattedra cinque, tre maschi e due signorine o viceversa, esasperando la gara anche tra i due sessi... Quando il primo, interrogato sbagliava o si fermava, invitava il secondo a continuare e così di seguito. I suoi schemi di letteratura e gli appunti sulla Divina Commedia, con le rispettive piante dei tre mondi danteschi e con l'illustrazione delle allegorie, li ho tuttora impressi nella memoria e quando devo, per necessità di aggiornamento, rinfrescarla ricorro ad essi. Quando, molto più tardi, fui pregato a Pinerolo di accettare l'incarico dell'insegnamento del diritto nell'istituto «Geometri-ragionieri», applicando questo metodo, ottenni risultati insperati anche fra allievi refrattari. La qual cosa conferma che l'intelligente opera dell'insegnante è l'elemento più importante nella proficua riuscita della scuola.

Lo rividi dopo tanti anni all'inizio della mia carriera. Mi fermò, mi chiese cos'ero diventato e quando l'apprese commentò, come un artefice soddisfatto della sua opera, «vi siete fatti tutti onore in quel corso...».

Scirè, bidello capo, era l'ombra onnipresente del preside al quale, colorendole, riferiva ogni nostra discolaggine. Dava il cambio delle lezioni affacciandosi nelle aule e ripetendo con voce solenne il rituale «finis».

Qualche brutto scherzo, ideato dalla fertile fantasia studentesca, aveva tuttavia mitigato le sue tendenze allo spionaggio, avendo, da scaltro, compreso che gli era pure utile non inimicarsi completamente gli studenti…

Mundula, non sardo come denuncerebbe il suo cognome, era addetto, nel piano superiore, ai servigi delle materie scientifiche nonché ai relativi gabinetti per gli esperimenti. Era a sua volta il portaordini e il referendario nei nostri riguardi di Scirè.

Alla portineria era preposto il Sig. Ancis, così lo chiamavamo per rispetto alla famiglia di appartenenza. Il fratello infatti era titolare d'una delle più note e lussuose sartorie della città mentre lui, meno fortunato, carico di famiglia, si era dovuto adattare a quell'umile lavoro che, tuttavia, esplicava egualmente con amore e senza pesanti inutili risentimenti. Sempre allegro, sempre pronto alla cortesia e alla facile risata, narratore di divertenti barzellette e di piccanti episodi ambientali, era sempre in favore degli studenti ponendosi talvolta, con grave rischio per lui, contro il rigore eccessivo del preside e del suo fedele subalterno. Se qualcuno arrivava in ritardo gli apriva, nonostante le contrarie tassative prescrizioni, il portone e alzando le braccia come per dire «Iddio me la mandi buona» raccontava in tono amichevole di fare in fretta e di non farsi vedere dai due. Quando nel periodo della patriottica impresa dannunziana su Fiume erano frequenti gli scioperi, appena sentiva approssimarsi gli studenti universitari schiamazzanti, anziché sbarrarlo spalancava immediatamente il portone. Era il vero amico nostro sul quale potevamo sempre contare… al punto che in occasione di compiti in classe impegnativi ricorrevamo alla sua generosa connivenza per lo scambio delle copie, naturalmente con la massima cautela per non essere scoperti. Li favoriva la circostanza che le ritirate con la palestra erano al piano terreno e affidate alla sua sorveglianza.

Le mance le riceveva col braccio teso e col pugno chiuso, in silenzio, tradito però da un malizioso risolino che scappandogli dai baffetti (da macchietta) gli illuminava il viso come per dire «Io avrei fatto, egualmente, anche senza...».

Il prof. Vergerio era insegnante di matematica e gli era stato appiccicato il nomignolo di «Zoroastro» forse per l'impenetrabilità della sua personalità e della sua materia, aggravata dal difetto di comunicativa, che la rendevano ostica e odiosa. Eppure insegnava anche all'università, ed era autore, apprezzato e consultato, di testi scolastici e di pubblicazioni interessanti. La sua lezione consisteva in una monotona successione di numeri e di formule scritte con accuratezza e rapidità sulla lavagna e da lui cattedraticamente pronunciate, che, almeno per me, avevano del misterioso inafferrabile.

Avevo per compagno di banco tal Peppino Palomba, collegiale del «Convitto Nazionale» divenuto celebre cardiologo, professore, stroncato tragicamente e come per paradosso da improvviso infarto a Torino. Non avrei mai pensato per lui a una carriera tanto brillante perché lo consideravo allora semplicemente sgobbone e chiuso per costituzione mentale a quanto non concernesse esclusivamente lo studio. Appresi di recente ch'era nativo di Alghero e che aveva per lungo tempo risieduto in Svizzera per frequentarvi centri di perfezionamento. Quando circa 20 anni orsono il suo arrivo all'Università di Torino fu preannunciato da lusinghiera presentazione da parte della stampa mi venne il dubbio che potesse essere lui. Avevo bisogno d'un controllo al cuore e gli telefonai, per la prenotazione d'una visita. Quando entrai nel suo studiò ci riconoscemmo immediatamente entrambi, sebbene non ci fossimo più visti dopo il liceo. Ci abbracciammo a lungo, poi mi sottopose ad accuratissima visita e infine concluse «hai un cuore di giovanotto come quando eri innamorato di Marisa Lobina. Ricordi...?». Io non ricordavo più... Era stata infatti la mia cotta di turno in quel periodo, come al solito non corrisposta, per la sorella minore, bellissima bionda, d'una nostra compagna di scuola.

Chi l'avrebbe detto che questo incontro sarebbe stato l'ultimo. Ci eravamo riservati di riallacciare la nostra amicizia al ritorno dalle vacanze: con la reciproca presentazione delle famiglie e invece a Settembre mi giunse la tristissima notizia dell'improvviso decesso!

Alle nostre spalle vi era il banco di mio cugino Salvatore Cara. Mentre il professore era rivolto alla lavagna intento a risolvere complicate operazioni, io con Salvatore intonavamo sottovoce, a ritmo di orchestrina, qualche motivo più in voga, con disgusto del nostro compagno. Il professore che non era sordo si girava di scatto e sorprendendomi rovesciato verso il banco seguente sospendeva di scrivere e col vocione voluminoso, rauco e stentoreo, esclamava con dispetto «bene, bene, sentiamo Piu se sa cantare con eguale bravura i logaritmi». Alla mia giustificazione che non ero pronto apriva il registro e senza scomporsi mi segnava un grosso zero che si aggiungeva agli altri accumulati durante l'anno. Cosicché immancabilmente a ottobre dovevo dare l'esame di matematica. Bastavano però per breve tempo le ripetizioni semplici e chiare dei miei cugini Platone, nati col bernoccolo della matematica, per rimettermi in sesto, persino suscitandomi per un po' di tempo l'interesse alle equazioni e alle radici quadrate.

Lo stesso professore Vergerio ne rimaneva all'esame meravigliato e compiaciuto bonariamente esclamava «ha visto che ho fatto bene!!!».

Dopo il liceo non l'avevo più rivisto. Ai primi anni della mia carriera, quando ero pretore di Olbia (allora Terranova Pausania, stazione marittima del postale che congiungeva a Civitavecchia l'isola col continente) lo incontrai, in mezzo a una enorme folla, che faceva coda nell'illusione di trovare ancora una cabina. Mi avvicinai, mi feci riconoscere mentre egli si compiacque della felice conclusione dei miei studi e ridendo commentò «penso che ora non le servano proprio più i logaritmi...». All'agenzia erano tutti miei amici; cosicché mi fu facile fargli assegnare una comoda cabina singola di 1.a classe.

A ricordo di questo nostro incontro mi mandò, in seguito, una sua pubblicazione che gli appassionati di matematica trovarono interessante, con una spiritosa e nel contempo affettuosa dedica nella quale chiedeva di essere perdonato di quei tanti zeri che, stimolandomi, pure avevano contribuito alla felice conclusione dei miei studi. Poi allontanatomi dalla Sardegna mai più ebbi sue notizie.

L'insegnante di latino e di greco si chiamava Amicucci. Sulla quarantina, aveva i baffi a spazzola fino ai margini del labbro superiore, era anch'esso miope al punto che non distingueva oltre pochi metri, era pettinato a riga laterale con un folto ciuffo cascante ribelle sulla fronte che frugava di continuo quando parlava o si concentrava. Aveva una voce flebile, timida, come implorante che usava a scatti, correggendosi di tanto in tanto gli occhiali sull'arco del naso. Pochissimo energico si lasciava dominare dagli allievi, specialmente se prepotenti. Io e Cruccu eravamo i migliori nelle sue materie, rispettivamente campioni degli «scolopi» e dei «dettorini».

L'aula era ad anfiteatro. Il mio posto era al centro tra mio cugino e Ninnico Serra, alle spalle delle signorine. Nei compiti in classe avevo preso l'abitudine, per aiutare i compagni che mi stavano vicini, di ripetere in dialetto, a voce bassa, fingendo dì parlare con me stesso o di sospirare, le frasi che man mano traducevo. Il professore quando se ne accorgeva si avvicinava e mi invitava in tono di preghiera a star zitto. Quando diffidava della mia giustificazione che non ero capace a concentrarmi senza parlare in sordina e imprecare in dialetto, mi cedeva il suo posto sulla cattedra. In tal caso pur continuando nella finzione per non insospettirlo comunicavo coi compagni che mi stavano di fronte, nei momenti di maggior distrazione del professore, con gesti o addirittura con l'alfabeto dei muti.

Per indispettirlo andavo a scuola, specialmente d'inverno, con scarponi chiodati coi quali facevo, un gran baccano pestando sul legno degli scalini dell'aula quando mi chiamava per interrogarmi. Si metteva le mani in testa in segno di disperazione e con la vocina stridula mi chiedeva «non potresti indossare un paio di scarpe più decenti e meno chiassose?». Al che io gli rispondevo, provocando la risata generale, che la famiglia non poteva in quanto faceva già un enorme sacrificio a mantenermi agli studi. Ero veramente la peste e talvolta gli facevo scherzi brutali che la sua stima in ordine al profitto generosamente perdonava.

Una volta indossai sotto il soprabito una veste di cerimonia di mio padre e mi procurai una barba con baffi. Entrando in aula gli chiesi di tenere il soprabito fingendomi ammalato. A metà lezione, abbassandomi sotto il banco coperto dalla spalliera di quello precedente, mi truccai, mi sfilai il soprabito e scivolai sull'andito laterale dell'impalcatura a galleria, nel massimo silenzio, quindi bussai alla porta. I compagni chiassosi, specialmente quelli che si erano accorti delle mie operazioni, gridarono: «professore c'è gente». Poiché mi attardavo sull'uscio egli mi venne incontro mentre io, approfittando della penombra e della sua forte miopia, alterando la voce e in tono austero mi qualificai per l'ispettore, atteso con trepidazione da tutti in quei giorni. Il pover'uomo impallidì e tremante, perplesso, mi invitò con la vocina più flebile del solito a entrare e a sedermi al suo posto. Senza tradirmi un attimo con perfetto sangue freddo, avanzando, gli chiesi se era l'insegnante di latino e greco e lo pregai di continuare la lezione. A un certo momento mi pregò di interrogare qualche allievo al che io, con largò gesto di sufficienza, lo pregai che provvedesse lui scegliendo però, sul registro qualche nome fra i più antipatici. Ma le smorfie di imbarazzo del professore e le divertite risate provenienti dai compagni che mi stavano di fronte ruppero la solennità dei personaggio con una schiamazzante ilarità presto contagiata totalmente a tutta la scolaresca. Il professore furibondo si alzò, molestò con rabbia il ciuffo, corresse con rapido gesto nervoso la posizione degli occhiali, quindi cercò di afferrarmi ma io più agile gli sfuggii e mi misi, rincorso da lui, a girare attorno alla cattedra mentre le code del «tight» ad ogni balzo, facevano dei larghi guizzi come due enormi pipistrelli.

Quando esausto mi fermai mi caricò di improperi e di minacce ma sentendosi incapace di riportare alla disciplina la scolaresca che era impazzita, ricorse all'autorità del professor Azzolina che chiamò dall'aula vicina.

Il preside e il professor Amicucci in una movimentata riunione del Consiglio dei professori proposero la sospensione da tutte le scuole del regno ma il professor Azzolina mi salvò convincendo gli altri che, pur di fronte a una tale grave bricconata, non era lecito rovinare definitivamente un ragazzo capace e studioso.

Fui punito perciò soltanto con la sospensione di 15 giorni. Mio padre invitato ad accompagnarmi mi diede davanti al preside una scarica di pesanti ceffoni. In quel trimestre riportai nella pagella 4 di condotta e dovetti per tutto il resto dell'anno impormi una calma assoluta, mal tollerata dalla mia naturale eccessiva vivacità. Anche nel profitto occorse maggior impegno. Tuttavia non riuscii egualmente a vincere, neppure con leali giustificazioni e con sincere promesse, il rancore del professore che rivelava in modo evidente persino nelle banali correzioni di qualche improprietà di linguaggio quando mi interrogava «ad es.: porto popolato di navi invece che carico di navi». E al primo di questi ritenuti errori mi rimandava al posto col solito ritornello «vedi, non sai una parola di latino e di greco e invece fai lo spiritoso». Con questa idea fissa mi mandò all'esame di entrambe le sue materie, coi più svogliati della classe e coi privatisti. In latino fu scelto un brano di Tacito e in greco uno difficilissimo di Platone di cui per mia fortuna fui unico a capire il senso. Bocciando me quindi si dovevano bocciare tutti gli altri.

Professor Falqui insegnava storia naturale, divisa nei tre corsi di geologia al primo anno, di mineralogia al secondo e di botanica al terzo. Era il decano del personale insegnante. Non so quale leva di studenti gli avesse scelto il soprannome di «Boffo» e per quale motivo. Aveva una voce di basso lenta, cadenzata. Una folta barba bianca gli occupava la parte esterna della bocca e il mento. Precorrendo le prescrizioni fasciste al riguardo, dava del «voi» a tutti, anche a noi. Abitava nello stesso palazzo di mio fratello Mario, al piano sottostante. Forse perciò mi chiamava Don Mario. Nonostante la sua età amava la galanteria, specialmente con le studentesse formose. Quando, circondato dopo la lezione dalla scolaresca per la rituale chiacchierata, si faceva spiritoso con le compagne, qualcuno mollava una robusta ritmata pernacchia o allungando la mano gli accarezzava il sedere. Egli senza scomporsi si girava di scatto, interrompeva il discorso ed esclamava tra l'irato e lo scherzoso «a mamma, non avete sorelle in casa!!!».

Una volta il suo pastrano e la sua bombetta furono posti addosso a uno scheletro umano che in piedi, come una sentinella, affiancava la cattedra. Uno scossone l'aveva fatto traballare scricchiolando, al ritmo del quale sembrava, così vestito, in atteggiamento di macabra danza. Tutti si girarono per rendersi contò e lui indifferente «sarà stato qualche mascalzone». Una volta, mentre era nella ritirata qualcuno ve lo chiuse a chiave di fuori. Per farsi aprire cominciò a gridare e a percuotere con forti pugni la porta ma la classe compatta fingeva di non sentire. Finalmente il preside, insospettito da quelle grida e dagli schiamazzi dell'aula, salì a vedere e fu sorpreso e furioso, liberando il prigioniero, di constatare ch'era il professore mentre questi con la sua flemma gliene dava la spiegazione, commentando «sono questi mascalzoni».

Alla fine del corso di mineralogia ci condusse a visitare le stalattiti delle grotte del Capo S. Elia. Ciascuno doveva portarsi la propria colazione durante l'ascensione alla vetta del promontorio mi chiamò e mi disse «Don Mario, sono vecchierello; prendete voi il mio cestino». Essendo rimasti in coda io con un altro compagno, ci vinse la curiosità di frugarvi dentro e alla vista di tanti manicaretti squisiti e appetitosi non sapemmo resistere e li divorammo rapidamente sostituendoli con grosse pietre avvolte nella loro carta untuosa. Ricomparendo in mezzo agli altri, pregai il professore di farmi dare il cambio perché ero stanco e questi, dandomi ragione, affidò l'onere ad un altro.

All’ora della colazione ciascuno scelse il gruppo e il luogo preferiti. Quando il professore aprì il cesto e si trovò davanti le grosse pietre al posto delle prelibate pietanze, andò su tutte le furie miagolando «brutto mascalzone me lo dovevo immaginare... e dire che Adalgisa (era la moglie) mi aveva preparato i cibi che più mi piacciono e persino le posate d'argento». Allora le ragazze per rabbonirlo lo invitarono alla loro mensa e in mezzo a tanta carne cotta e fresca... il vecchietto, ch'era ancora sensibile ai fascino delle belle giovani figliole, si ristorò e nell’euforia si lasciò andare nel bere e alzò il gomito. Vedendolo in quello stato di semiebbrezza noi, canaglie, ne approfittammo subito per fargli scherzi d'ogni genere e infine, prendendolo chi alle gambe e chi sospingendolo alle spalle, lo trascinammo seduto lungo il forte pendio, mentre altri gli pestavano la zucca, come su d'un tamburo, con teste di finocchio o con pomodori o coprendogliela con larghe foglie di lattuga alla guisa delle corone d'alloro dei grandi poeti "antichi''.

Il vecchietto ch’era vendicativo si ricordò della mia birichinata ai ripassi trimestrali cui dava la massima importanza assumendo quello per voto sulla pagella. Cosicché quell'anno mi mandò all'esame e in quella sede cercò di tormentarmi con domandine cavillose dopo avermi ironicamente chiesto, se ero quello che gli aveva mangiato il porchetto e le cosce di pollo. Io vedendo la mala parata gli spiegai che non avevo inteso mancargli di riguardo ma che era stata una bravata per far dello spirito e concludevo assicurandogli ch'era in programma un'altra bellissima gita alla fine degli esami, con l'intervento del gentil sesso al completo, festeggiata da ottima vernaccia e malvasia a spese dei promossi.

Egli allora che aveva un debole per la Buzenac, una compagna ben piantata sui 22 anni, mi chiese a bruciapelo «e la Buzenac viene?» ed io pronto di rimando «ma certo e vengono anche la Pirodda, la Esu, l'Aresu», che erano le più belle delle compagne.

La promessa fu mantenuta. Col pretesto di visitarvi le miniere, iniziativa pertinente visita la direzione della Monteponi ci offrì un grandioso banchetto. Allo scambio dei brindisi, allora rito irrinunciabile, io che, come tutti gli altri, avevo ecceduto nel bere, presi la parola a nome della classe e improvvisai un discorso di ringraziamento misto di parole latine, greche, sarde e persino francesi provocando il buonumore generale che da parte dei compagni si manifestò con un fitto lancio di quanto avevano a portata di mano e specialmente di ravanelli, tolti dall'attigua cucina.al corso appena ultimato di mineralogia, scegliemmo Iglesias, dove alla fine della

La fisica era insegnata da altra macchietta indimenticabile. Era un po' più alto dell'insegnante di storia naturale. Come lui aveva una barba patriarcale che gli dava l'aspetto d'un personaggio biblico.

Alle sue lezioni, consistenti nella lettura pedissequa del testo scolastico, nessuno prestava attenzione e preparava la materia successiva. Lui si accorgeva che il volume aperto sopra il banco non era il suo ma la Divina Commedia e alla prima occasione lo rinfacciava col suo intercalare preferito «avanti, avanti voi state dietro a Beatrice e trascurate la fisica...».

Di esperimenti non gliene riusciva uno ed allora ne attribuiva tutta la colpa al tempo. Se era giornata di sole si giustificava che occorreva umido e se pioveva viceversa. Mi sembra ancora di sentirla la sua voce robusta ripetere l'affermazione assiomatica «avanti, avanti l'esperimento non è riuscito perché ha bisogno di sole. Lo ripeteremo prossimamente» ma questo prossimamente non arrivava mai più.

Mi aveva preso a ben volere perché quando mi interrogava gli ripetevo la lezione assegnata parola per parola del testo, come poveruomo esigeva e come del resto era per me una necessità dal momento che quella materia, non spiegata dall'insegnante, era arabo completamente. Per premiare la mia diligenza quando si accorgeva che non avevo studiato, e man mano ciò diventava abitudine, parlava lui mentre io mi limitavo ogni tanto a ripetere qualche frase già detta dal professore.

Ero diventato il suo aiutante negli esperimenti, portavo dal laboratorio retrostante all'aula le ampolle, i coloranti e quanto occorreva e quando, a esperimento fallito, interveniva la solenne dichiarazione io, con grande sua soddisfazione, annuivo col capo e con largo gesto delle braccia.

Una volta un compagno, con tono scherzoso, mentre così assistevo il professore, mi chiese un bicchiere d'acqua. Per assecondare la burla presi un'ampolla, la riempii di acqua colorata in rosso introducendovi una cannuccia, mi legai un panno a guisa di grembiule e tenendo il vassoio con una mano porsi la finta bibita al richiedente, agitando la cannuccia, con la frase di stile «il signore è servito»…

La classe scoppio all’unisono in una schietta lunga fragorosa risata mentre il professore dapprima rimase muto e sconcertato fulminandomi con sguardo feroce, poi livido e stravolto dall'ira si mise a urlare che egli mi aveva fino allora creduto un sagrestano ed invece ero un demonio e che razza di demonio. Mi mandò immediatamente di mal garbo ai mio posto. In seguito, quando mi interrogava, non solo, quando ero in difficoltà, non parlava più ma mi torturava con domandine strambe e banali e così fioccavano le insufficienze. Io le un altro compagno divenuto poi preside di quel liceo dove recatomi per giustificare una scappatella d'una nipote di mia moglie ci riabbracciammo dopo tanti anni riconoscendoci immediatamente, fummo mandati, unici, all'esame. Impiegammo tutta intera una notte per ripassare rapidamente la materia riempiendoci la testa di formule e di definizioni. Nonostante le brutte intenzioni del professore e la stanchezza e il sonno arretrato, l'esame superò le mie previsioni e riportai sette, essendo 'l'onestà di lui prevalsa sui suoi propositi di vendetta.

Ricordo che costui che non brillava per spirito né per comprensione, mi tenne sotto tortura per alcuni giorni interrogando, arbitrariamente, prima tutti i privatisti e alle mie insistenze rispondeva con l'abituale flemma: «un po' di pazienza - un po' adesso, un po' a ottobre e un po' l'anno venturo... vi interrogherò tutti...». Quando capii che era irremovibile mi rivolsi al preside inventando che i genitori erano partiti e che non prevedendo tanto ritardo mi avevano lasciato solo e senza soldi per cui era urgentissimo raggiungerli. Anche per questo motivo aumentò durante l'interrogazione la sua pignoleria.

Il Professor Adamiano, insegnante di storia, era il più giovane ed essendo quindi il più vicino alla nostra mentalità sapeva comprenderla. Gli fu facile perciò diventare il nostro vero amico e confidente, sempre presente alle nostre feste e persino alle nostre scorribande, per la qual cosa il preside lo richiamò più d'una volta. Fu remoto precursore del metodo delle ricerche. Svolgeva il programma a capitoli, dopo i quali interrogava sulle dispense, che distribuiva come all'università, e per ogni ciclo ci consigliava le opere da leggere che ciascuno di noi, nei limiti del proprio incarico, doveva riepilogare a voce in classe. Ricordo che la trattazione della rivoluzione francese fu preceduta dalla minuta conoscenza di tutti i grandi illuministi, fissandoci nella memoria il quadro completo, esatto, incancellabile di quel grande movimento sociale. L'ultimo giorno di liceo, dopo gli esami, lo trascorremmo, dopo una festa in casa della compagna C. L., in stato di completa sbronza percorrendo, scamiciati e chiassosi, le strade della città. Anche in quella occasione, nonostante tutto, volle essere con noi.

Così trascorsi il liceo: senza onore e senza infamia.

Facendo ora il confronto fra la scuola di ieri e quella di oggi si può concludere, prescindendo dall'accentuata differenza del profitto, che le canagliate d'allora, anche se gravissime, non perdevano mai l'originaria naturalezza di ragazzate. Erano determinate non da rancore o da difetto di rispetto verso i professori ma unicamente da innocente desiderio di divertirsi e di far dello spirito che i professori, consapevoli, a loro volta tolleravano bonariamente contenendo il loro sdegno dentro la scuola. Oggi invece lo studente, strumentalizzato dalla politica e trasformato innanzi tempo da ragazzo spensierato e allegro in presuntuoso e acido riformatore, vede nel professore soltanto l'odiato antagonista e la causa dei propri insuccessi e delle proprie delusioni.

Ferraris Cornaglia: «Fra dolcezze familiari e tempeste di bombe, quella compagna perduta…»

... Gli zii con cui avevamo meno confidenza erano quelli di Roma. Zia Lina veniva ogni anno a settembre a riprendere i tre figli […]. Questa bizzarra zia Lina - dicevano babbo e mamma - era maestra elementare come zia Nanna, ma dopo la morte del padre nel 1922 si era messa in testa di frequentare l'Università, il che imponeva allora avere in tasca la licenza liceale. Una parola! E il latino e il greco? Sconosciuti per i magistralini. Quindi occorrevano lezioni private. Insegnava al "Dettori" un bravo professore di latino e greco, un continentale, il prof. Repetto, bravissimo avevano detto tutti.

E per una signorina per bene, il professore va a fare lezione a casa. Così è nato il loro amore e i nostri cugini Repetto… I cugini di Roma! Bravissimi sempre, portati per esempio a noi semiburricche, come veri campioni di buona volontà e di ottimi risultati. "Vedete i cugini di Roma - dicevano babbo e mamma - e voi? Burriccas!".

Paola non è mai stata toccata da questo confronto perché era bravissima quanto i cugini di Roma. Non Claudia e Franca però, autentiche burricche, rimandate a settembre continuamente, ed una volta "RESPINTA" c'era scritto a fianco al nome di Claudia. Benedetto ginnasio inferiore!

… Quando arriva il febbraio del 1943 le illusioni cadono tutte di colpo e viviamo una vera calamità. Tutta la famiglia come le altre del resto, ha il suo tran - tran, sia pure alterato dall'imposizione dell'essere in guerra: Claudia all'Università e Franca al "Dettori", Paola alla scuola media di via Collegio. Particolare interessante: Paola aveva cominciato a frequentare la scuola media unica (come si diceva allora), cioè non esisteva più il ginnasio inferiore, il tecnico inferiore ecc. ecc. Dopo le elementari si poteva frequentare la scuola media unica o l'avviamento al lavoro; per l'iscrizione alla scuola media si doveva superare il vecchio e persistente esame di ammissione, per l'avviamento bastava la licenza elementare. Grande e odiato discrimine sociale, quindi.

… L’anno scolastico '42 - '43 inizia regolarmente. L'androne dei "Dettori" viene puntellato in maniera massiccia. Sostegni di pali e travi erano chiamati anticrollo e se durante le lezioni ululavano le sirene d'allarme, tutte le classi venivano ammassate in questo androne (con quale prospettiva di sicurezza!). Questi momenti diventavano una grande ricreazione: era una gran cosa che si spezzasse la divisione maniacale bigotta maschi – femmine. Si era tutti insieme e si poteva parlare finalmente in libertà.

E Franca aveva cominciato a parlare d'amore. Quante volte si è sentita dire a casa da Claudia: "una mocciosa di 14 anni!". Ma quella mocciosa si era innamorata di un moccioso che si era innamorato di una mocciosa. Ingenui e innocenti balli venivano organizzati dalle ragazze o ragazzi che avevano la fortuna di avere un grammofono e dei bei dischi di "ballabili", si diceva allora.

… Franca ricorda un messaggio particolare, arrivato con un mezzo a dir poco singolare. Una mattina del '42 il Signor Asuni, mitico bidello del "Dettori", durante la ricreazione viene in classe con una bustina e dice: “questo è la merenda per Ferraris", tutti ci chiamavamo rigorosamente per cognome, anche tra compagne.

Nella parte superiore di un pacchetto di gallettine era stato sollevato senza strappare la carta con cura un lembo, era stato infilato un foglio piegato per bene e poi il lembo era stato nuovamente incollato a dovere. Franca non ricorda neanche una parola delle tante scritte su quel foglio infilato in cima al pacchetto di gallettine. Ricorda solo la grande emozione. Che beI pensiero, che bello, che bello.

… Il 17 febbraio, nel primo pomeriggio, una violenta e violentissima incursione aveva seminato molti morti in città, quasi esclusivamente nel quartiere di Stampace; era stato chiamato "spezzonamento" per via di particolari ordigni distruttivi chiamati spezzoni, diversi dalle bombe. Crediamo che venissero lanciati a bassa quota.

Tra i morti da noi conosciuti Tarquinio Sini, famoso pittore e amico di babbo (molti acquarelli gli erano stati regalati) […] e Ausonia Corda, compagna di classe di Franca.

Franca ha impresso il silenzio e la pena che salivano da quel banco vuoto in classe, scoperto l'indomani mattina a scuola: ci si passava la parola tra il pianto e lo spavento. "È morta Ausonia Corda, sì, nel bombardamento di ieri, anche la mamma, sì anche la mamma è morta".

E si era fatta lezione col silenzio più totale di tutti e pochissima voglia dei professori di parlare. Franca è sicura che il suo pacifismo radicale e il suo antimilitarismo e odio per la guerra e le armi siano nati quella mattina, in quella classe, con l'immagine della compagna negli occhi.

… [Al rientro dallo sfollamento a Samassi e poi in Ogliastra] Claudia riprende la frequenza delle sue lezioni universitarie del terzo anno di Farmacia. Franca si iscrive alla terza liceo "Dettori" che aveva riaperto i battenti nei locali dell'istituto Magistrale di via Lamarmora. Paola frequenta la terza media.

…Trascorre l'estate con preoccupazione e molta ansia. Franca, che aveva studiato come non mai per l'esame di licenza liceale, era stata rimandata a settembre in latino e greco. Le aveva detto babbo: "Questa volta non ti sgrido davvero, sei stata sfortunata, perché hai studiato proprio molto".

Filosofia e limoni

In sa carriera mia

de traballant"e iscola

appu connottu genti

curiosa cument'ita.

De unu in particolari

si ndi ollu contai

chi casi mai è dispostu

a arrexonai impari;

s'arrexoni è sa sua: no deppi' sfigurai!

Prenu de grandu scienzia, pren"e filosofia,

sa bona grazia, mah! no sci' mancu aundi sia'.

Sa storia è longa meda:

connottu d'appu a picciocca

spieghendemì Plotinu,

senza de movi pilu,

spieghendimì Platoni,

sempri a facc"e limoni.

Pàssanta medas annus.

Sa laurea, scola, fillus

e ancora sempri fillus

e ancora sempri scola po mei e po is fillus.

E po una filla... tappete...

chini m'agattu deu?

su bravu professori sempri prenu de scienzia,

sempri a facc"e limoni.

«Cument'è - di nau deu

custa picciocca mia?».

«Eh, càstidi, è scolembra, cara signora mia!».

«Ma ita deppeus fai, egregiu professori,

provid a da castiai cun d’unu pag"e amori!».

E issu cun sa facci sempri de unu limoni

mancu m'ad arrespustu,

ponendimì a sa porta

cumenti po mi nai:

«Ma casti' chi è una tonta».

Poi si nd'è andau in pensioni,

bivendi in cuss'aloni de scienzia e de cuscienzia

ma senza chi appa' prantu mancu su primu bancu.

Vida longa di donghidi su grandu Creatori,

a si gosai de longu sa bella sua pensioni!

Deu di pregu una cosa: a su mancu in beccesa

a s'accostai a sa genti cun cussa gentilesa

chi ndi pozza' bogai (lassendinci sa scienzia)

de custu professori, sa facc"e su limoni.

Chi ha passato una vita

tra i banchi della scuola

ha più di un personaggio

chiaro nella memoria.

Di uno in particolare

vi voglio raccontare

con cui è un po' difficile riuscire a ragionare;

sempre lui ha ragione,

non deve sfigurare.

Ricco di gran sapere e di filosofia,

il buon garbo però ignora dove sia.

La storia è molto lunga.

Lo incontro da ragazza;

mi rispiega Plotino

senza muovere un pelo;

mi rispiega Platone

sempre con una faccia, diciamo, di limone.

Passano molti anni,

La laurea, figli, scuola

e ancora sempre figli

e ancora sempre scuola

per me e per i figli.

Per una figlia... tappete...

chi mi ritrovo io?

il bravo professore

sempre pieno di scienza,

sempre come un limone.

«Com'è - chiedo ai colloqui -

questa ragazza mia?».

«Eh, guardi, è fuori squadra, cara signora mia!»

«Ma che dobbiamo fare, egregio professore,

provi un po' lei a guardarla con un poco d'amore».

E lui con quella faccia sempre come un limone

non mi ha manco risposto,

indicando la porta

proprio come per dire:

«Ma guardi che è una tonta!».

Ora è andato in pensione

vivendo in quell’alone di scienza e di coscienza

ma senza che abbia pianto neanche il primo banco.

Vita lunga gli dia il grande Creatore,

possa godere a lungo la sua bella pensione!

Io gli auguro questo: che almeno ora in vecchiaia

si avvicini alla gente con quella gentilezza

che possa cancellare (lasciandoci la scienza)

da questo professore, quell’acre del limone.

Filosofia e politica

Pizzettu accuzzu,

ogus alluttus,

cappottu grigiu

chi no è de moda,

sorriri sempri

de spezia bona.

E unu prexeri a ci chistionai,

è sempri bellu a du saludai:

deu seu cuntenta,

issu a su propriu,

cun dus fueddus

si naraus tottu.

Tant'annus faidi s'ad imparau

chi dogna omini ha arrexonau,

chi è obbligatoriu s'arrexonai,

tott'inutili, sinò, a studiai.

Femus piccioccas friscas e bellas,

intelligentis e tontazzeddas.

A cussas tontas issu naràda

cun sa manera de su signori:

«Ma signorinas, cumenti mai

è aicci grai liggi e pensai?»

E bolia' nai su professori:

«Viva sa vida e s'allirghia

senz"e cumprendi filosofia!

Ge no eis a bivi in d-un arrenconi

si no scieis chin'è Platoni».

E c'è una cosa in custu signori

chi è cos"e spantu in dì de oi:

no s'è guastau in sa Regioni,

no s'è imbruttau, no s'è arriccau

mancai in politica si sia' ghettau.

O professori, giai corant'annus funti passaus

chi a liggi Kant s'ad imparau!

Sa vida currid e abbruxa' tottu

salvu s'esempiu e s'arregordu.

Pizzetto a punta,

occhi pungenti,

mai con cappotto

che sia alla moda,

sorride sempre

con aria buona.

Parlarci e salutarlo

è sempre un gran piacere;

io son così contenta!

lui, mi pare, altrettanto;

bastano due parole

e c'intendiamo d'incanto.

È lui che a scuola ce l'ha insegnato

che ogni uomo ha ragionato,

che è obbligatorio il ragionare,

che è proprio inutile, senò, studiare.

Eravamo ragazzine

tutte fresche certamente

ma non tutte svelte di mente.

Con quel garbo da signore

ci diceva il professore:

«State allegre, gente mia.

Non piangete,

fra non molto lo saprete:

non vi butteranno via

se non capirete mai

che cos'è filosofia».

Ed in più in questo signore

c'è una cosa che dirò miracolosa:

mai s'è guastato lassù in Regione

non s'è arricchito, non s'è sporcato

e di politica ne ha sempre fatto.

O professore, lei ce li ha aperti gli occhi sul mondo

e quel ricordo per noi è stupendo.

La vita vola e brucia tutto

ma quell'esempio non è distrutto.

Romagnino: «Riassumendo tutto, atmosfere e protagonisti»

«II Dettori della mia adolescenza sfuma in quelle stesse memorie di ragazzi che abbiamo letto in molte pagine di Alziator e Dessì. Entro in quelle aule del ginnasio quando loro escono da quelle del liceo, press’a poco, nella seconda metà degli anni ‘20.

«Aveva, il Dettori, già la sua vita, allora, anzi l’aveva forse già più forte di altre stagioni. Essendo stato creato, come regio liceo-ginnasio, nel 1859, esso aveva la bellezza di cinquant’anni di vita quando nel 1909 nacquero Alziator e Dessì, e fra sessanta e settanta quando lo frequentarono. Vi si erano formati tutti i professionisti e i protagonisti della vita politica ed intellettuale della città. Anche perché non c’erano allora scuole medie superiori in qualche modo competitive, rivali, come ci sarebbero state successivamente: istituti tecnici e più ancora liceo scientifico. Direi che ora si sono invertite le parti: adesso il liceo scientifico nella borghesia cagliaritana richiama più giovani di quanto non ne richiamava il liceo classico nel periodo al quale ci riferiamo. Oggi esso ha una funzione diversa. Si trovano dei giovani che non hanno ancora scelto: non è detto che io faccia legge, non è detto che io faccia lettere... Questo, negli anni ai quali ci riferiamo, credo non venisse detto dai ragazzi che lo frequentavano. E anche quando la professione abbracciata li staccava di più, era però sempre centrale e come “blasonato” il fondo umanistico, era considerato formativo sia nella scelta scientifica sia nella scelta propriamente umanistica.

«Anche andando più in là nel tempo, si potrebbe ricordare che Cagliari ha avuto fra i suoi più noti ingegneri, ex allievi del liceo classico. E allora era ancora più difficile che questo avvenisse. Perché Cagliari non aveva facoltà di ingegneria – avrebbe avuto, più tardi, soltanto il biennio di ingegneria –, e quindi erano maggiori le difficoltà da affrontare, per quanto riguardava il disegno, le materie più tecniche... Invece, il liceo classico era formativo anche di questi uomini di scienze, di questi professionisti tecnici, questa è sicuramente una funzione che il liceo Dettori ha esercitato».

Negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, il “capitolo” è, diciamo così, Gramsci...

«Antonio Gramsci, dopo aver fatto scuole difficili, private e pubbliche, nell’Oristanese, deve a questa sua frequentazione del liceo Dettori il suo affacciarsi alla pubblicistica. Ebbe la fortuna di avere fra i suoi insegnanti Raffa Garzia, il quale scoprì la vena di Gramsci. E quando quel giovane gli chiese di scrivere qualcosa per L’Unione Sarda, di cui Garzia era il direttore (e suo padre ne era il comproprietario in quegli anni), lui liceale negli anni 1908-11 ebbe subito una corrispondenza.

«Il primo scritto di Gramsci che si conosca è, in un certo qual modo, “dettorino”. Perché nato da questa frequentazione che poi assomiglia a quell’altra, più tarda, che fa accettare il Dettori da Giuseppe Dessì prima sempre scontento, e s’identifica in Delio Cantimori. Basterà leggere i Diari di Dessì per vedere quanto è stata tormentosa, ripugnante e fastidiosa la stagione al Dettori. Sono giudizi severissimi nei confronti di insegnanti che noi, invece, abbiano amato».

E’ la stagione dei professori Parolisi, Nucciotti, Fresco, soprattutto Azzolina, insomma, nomi presenti nella vita civile, non soltanto culturale, della Cagliari che passa dal giolittismo al fascismo...

«Sì, c’è l’esperienza personale di un professore che, fra l’altro, ha il suo busto di benemerito sostenitore nell’ospedale civile di Cagliari, Francesco Parolisi, che fu docente amicissimo dei suoi studenti per le sue invenzioni, le sue lezioni creative. Era professore di latino e greco, ma io lo ricordo anche per... la battaglia di Waterloo, perché prendeva gli spunti più disparati e più lontani per fare lezione. Invece la stagione dettorina di Dessì fu drammatica. Peraltro ce ne erano state altre di esperienze negative, anche all’Istituto industriale.

«In sostanza, tutti gli studi liceali sono da Dessì malamente condotti, lo salvò Delio Cantimori che valse per lui quello che era valso Raffa Garzia per Antonio Gramsci. Cantimori corrispondeva a quel Dessì segreto, sommerso, che aveva scoperto nella casa villacidrese del nonno la biblioteca nascosta, che gli aveva fatto leggere libri filosofici che non potevano essere letti da un adolescente e che gli avevano reso ancor più ostica la scuola che frequentava. Lui già si librava, andava lontano...

«Lo stesso Angelo Nucciotti, professore conosciutissimo, trattato male. In questi appunti di Dessì, Francesco Parolisi è chiamato – vado a memoria – ignorante, birbante..., insomma se ne esprime un giudizio fortemente negativo, il che è però la rivelazione di un carattere molto difficile, il carattere di Giuseppe Dessì, che poi continua anche quando lui farà lo stesso mestiere che ha accusato. Si racconta che Dessì avesse, dopo la laurea tarda, una supplenza. Laureato alla facoltà di lettere di Pisa – mentre Claudio Varese, il suo futuro mentore, si è laureato alla Normale, cui si accedeva con più difficoltà –, Dessì ha una supplenza al Dettori. Scoppia una cagnara ed egli lascia l’aula gridando: ho gettato perle ai porci... Pare che non abbia più insegnato al Dettori e che il preside di allora – negli anni ’30 –, il preside Alessandro Ferrari, noto come “Raspino”, diede ragione a quell’opinione che ci si era fatti di Dessì. Era un uomo molto brusco Giuseppe Dessì. Lo sarà ancora negli anni avvenire, nel tempo della sua maturità, che però conosco meno. Adesso è uscito un secondo volume della Jouvence, sempre curato da Franca Linari, però il primo è proprio quello, diciamo così, pensoso della creazione, ma tormentato molto dall’esistenza, sempre incapace di collegarsi e di vivere con gli altri».

Gli anni “dettorini” di Dessì – come di Alziator – sono quelli immediatamente post-bellici e che arrivano al primo fascismo. Ma, come lei ha accennato, il liceo-ginnasio che si era impiantato nell’antico convento gesuitico della Marina, già vantava mezzo secolo di storia. E qualificante di quella storia, mi pare, era stato anche lo spirito interventista che aveva preso docenti e ragazzi nell’imminenza della prima guerra mondiale. Concorda?

«E’ vero. Il Dettori fu anche culla di un certo patriottismo interventista. I giovani del Dettori si distinguevano nelle manifestazioni che, fra l’altro, avevano una meta vicina: mi pare di ricordare che il consolato austriaco stesse in via Manno, e ad imbrattarlo di inchiostro, a farlo bersaglio di calamai erano gruppi del Dettori, e si imbrattava anche il monumento a Dante, che era vicino alla scuola, alla sinistra del portone d’ingresso nella piazzetta. Avevano una tecnica particolare, da specialisti... I “dettorini” espressero il loro interventismo, con gli stessi calamai con cui avevano coperto d’inchiostro il busto dell’Alighieri, fin dalla sua erezione, nel 1913».

Come lo spiega?

«Per capire questo si deve vedere soprattutto il pensiero ed il sentimento dell’epoca, sul versante della borghesia. Questa Cagliari che si è appena fatta – d’altra parte non sono passati molti anni dal capovolgimento che provoca l’abbattimento della città murata, la fine della città piazzaforte militare –, questa città borghese si fa sentire anche nelle scelte scolastiche, nelle scelte amministrative con l’età bacareddiana... Poiché stiamo percorrendo l’età bacareddiana, che si spense nell’immediato primo dopoguerra, nel 1921, questa età si deve vederla come età patriottica, solidale con gli irredenti di Trento e Trieste, interventista nel blocco democratico dell’Intesa anglo-francese, contro la Triplice alleanza. In fondo Cagliari era preparata a ricevere il fascismo da questa esasperazione bellicista-patriottica che lo precede. Essa, si aggiunga, assorbe il primo interventismo, ma se vogliamo poi mettere insieme interventismo e sardismo, Cagliari non c’è pienamente, ed invece c’è piuttosto Monserrato...».

Ma intanto arrivano e si affermano le squadre fasciste, e poi il governo fascista, il Regime…

«Gli anni dell’affermarsi del Regime non segnano una vera e propria soluzione di continuità con quelli precedenti. Lo stesso clima di prima della guerra era vissuto, ancora, lungo gli anni ‘20. C’era tenace, per esempio, la memoria di un liceo Dettori che aveva formato intere generazioni, in una città che non conosceva mutamenti, viveva un tempo lento. I personaggi di allora diventavano anche personaggi del dopo. Per esempio Liborio Azzolina, professore di italiano, ed Ulisse Fresco, docente della stessa materia, sono personaggi che li hanno conosciuti, e fatti “propri”, un po’ tutti, anche se i loro insegnanti non sono stati precisamente né Liborio Azzolina né Ulisse Fresco».

Lei è uno di questi?

«Sì. Non ho avuto né l’uno né l’altro. Io ho avuto Nicola Valle nei due anni in cui ho fatto il liceo, perché il terzo anno l’ho saltato. Nicola Valle era un giovane intellettuale fresco di laurea..., però gli altri due – che erano poi fra loro diversissimi (qualcuno dice che il più ricco di un approfondito sapere fosse Fresco) – erano docenti “condivisi”. Indubbiamente il cattedratico più affascinante era Liborio Azzolina, il dantista era Liborio Azzolina, il conferenziere era Liborio Azzolina, e se ne ha una appendice negli anni immediatamente posteriori alla seconda guerra mondiale, quando Nicola Valle gli fa inaugurare il ciclo delle letture di Dante, che saranno portate a termine entro i dieci anni successivi. Tutti i cento canti saranno letti. Il primo commentatore chiamato portava il nome illustre di Liborio Azzolina, nell’aula magna dell’Università di Cagliari.

«Allora Cagliari appena riprendeva a vivere, dopo gli anni dello sfollamento, che erano stati quelli in cui Nicola Valle, a Isili, aveva fondato l’associazione degli “Amici del libro”. Valle era un consigliere nazionale della Dante Alighieri, era anche un dantista, e tra le sue cose più importanti certamente ci fu questa lettura complessiva della Commedia, che fu fatta sì da docenti locali, ma anche da intellettuali che Valle aveva la possibilità di chiamare appunto perché consigliere della Dante Alighieri. Voglio dire che negli anni che intercorrono fra la prima e la seconda guerra mondiale c’è come un’eredità di quelle atmosfere anche culturali del primo ’900.

«Azzolina siciliano – aggiungo – rimane a Cagliari, è sepolto al monumentale di Bonaria. Aveva sposato una professoressa di scienze, una Pisano, imparentata con la famiglia dell’attuale rettore dell’Università... Egli ha ancora nella memoria questa immagine dinamica, intraprendente, di conferenziere chiamato qua e là... Fresco era un po’ più restio a pubbliche espressioni, a pubbliche manifestazioni, ed ha lasciato di sé un’immagine forse più sbiadita, ma certamente è stato anche lui uno dei maggiori protagonisti della vita del Dettori, fra gli anni 1910-20 e 1930-40».

Lei come ricorda di aver vissuto, già nella sua pre-adolescenza, e poi dopo, l’esperienza “dettorina”?

«Io sono entrato al Dettori – se vogliamo vedere nel Dettori anche il ginnasio inferiore – nel 1927, a dieci anni. Ho continuato, dopo il triennio, col biennio del ginnasio superiore – fra il 1930 ed il 1932 –, e sono infine approdato al liceo che ho frequentato fino al 1934, interrompendo il triennio ai primi due anni, anticipando cioè di un anno la maturità classica. La mia era la sezione G. Alla selezione imposta dal tempo, non tutti i licei hanno resistito in Italia. A Cagliari funzionava, press’a poco dagli stessi anni del Dettori, il ginnasio Siotto, che aveva sede in Castello e che, in sostanza, si curava dello studio dei cinque anni: ginnasio inferiore e ginnasio superiore, senza liceo. Invece il Dettori fu liceo-ginnasio, o ginnasio-liceo, fin dalla sua origine. Ora non saprei se precisamente dal 1859, ma nella memoria nostra il Dettori è stato ginnasio-liceo sempre.

«Fino a molto dopo la seconda guerra mondiale, il Siotto è stato soltanto ginnasio. Accoglieva soprattutto seminaristi, ed io ci metterei questa vicinanza del clero che, come dire?, aveva interesse al fatto di essere nel cuore di Castello, a caratterizzarlo, a distinguerlo dal Dettori. Le sue aule erano alle spalle della chiesa di San Giuseppe, dove in epoca relativamente recente sarebbe andato l’Artistico. In antico c’erano state le Corti d’appello. Insomma, l’area che è stata vissuta, abitata, fin dal 1600, dagli scolopi che officiavano a San Giuseppe. Forse anche questo ne ha differenziato la storia ed il carattere dal nostro Dettori».

Lei aveva casa a Castello?

«Io sono nato in via Lamarmora e in quel tempo, quanto meno per una ragione pratica, avrei dovuto iscrivermi al Siotto: avrei fatto cento metri, sarei sceso in due minuti in piazzetta San Giuseppe... Non l’ho fatto perché, evidentemente, i genitori, che erano quelli che imponevano l’orientamento scolastico, avevano scelto diversamente. C’era come una graduatoria in quel tempo, in sostanza: io devo mettere i miei studi in quella coscienza più o meno consapevole, più e meno lucida, che gli studi avrebbero dovuto assicurare il decollo sociale. Essi volevano dire miglioramento della propria vita, affermazione professionale e civile, ecc. ecc. Quello che non si fermava alle elementari, aveva la possibilità, o credeva di averla, affrontando gli studi superiori, di salire nella scala sociale, anche se soltanto di una piccola città di provincia.

«Il Siotto, penso che ai miei e ad altri – cioè ai genitori dei ragazzi miei coetanei residenti a Castello ma frequentanti il Dettori – abbia dato come un’idea di ristrettezza, una specie di chiusura, anche se poi assicurava lo stesso titolo dopo i cinque anni ginnasiali, fra inferiore e superiore. Perché questo? Perché anche noi respiravamo la “corsa al mare”, il desiderio di uscire dal Castello, che era come uscire da un’area sociale che aveva visto il dominio, magari forse buono, chissà, di una aristocrazia, intanto decaduta gravemente, che non contava più nulla, mentre cresceva una borghesia che per affermarsi, per arricchirsi, aveva bisogno di sciogliersi e liberarsi... e allora il Dettori può aver esercitato anche questo fascino, rispetto o a dispetto del Siotto. Il quale, peraltro, ha continuato anche ad essere frequentato magari da chi veniva da Marina o da Stampace o da Villanova, cioè in salita, non in discesa...

«Ma noi – dico noi perché questa frequenza del Dettori la vedo allargata, e potrei sciorinare i nomi dei “dettorini” nati in Castello e che il ginnasio non hanno pensato lontanamente di farlo appena fuori dell’uscio di casa –, noi il Dettori lo vedevamo già un passo avanti, anche se nel concreto non lo era. Era un ginnasio come gli altri, non credo che avesse neanche superiorità didattica rispetto al Siotto, ma rappresentava un di più, rispetto al Siotto, proprio in quella gestione sentimentale della cosa che ai genitori dei ragazzi faceva prefigurare un accresciuto decollo sociale».

Invece, voi ragazzi, alla fin fine i diretti interessati, non avevate voce in capitolo?

«Certo che, ripensando a queste dinamiche dei rapporti dell’andare e del venire fra Castello e gli altri quartieri, Santa Caterina rappresentava il contrario esatto del Dettori. Perché quello che noi col ginnasio abbiamo cercato fuori del quartiere dove abitavamo, proprio perché lo potevamo cercare, alle elementari erano quelli di fuori della cinta del Castello che dovevano venire a cercarlo nella città più intima. Dovevano salire fino a Castello per frequentare le elementari al Santa Caterina. Non c’era ancora il Riva, allora, pur essendone stati deliberati la costruzione ed il finanziamento da una qualche giunta guidata dal sindaco Bacaredda. Ma quando Bacaredda muore, il Riva non c’è ancora. Perciò tutti quelli che abitavano in Villanova, che abitavano in viale Diaz, fecero le elementari a Santa Caterina. Vittorio Tramer, dell’offelleria notissima, abitava in piazza Martiri, che non è Castello, Gianni Agus, anche lui, abitava in piazza Costituzione, che non è Castello, Angelo Dessì, che è stato un medico molto noto, abitava in viale Diaz... Santa Caterina, allora come oggi, aveva due ali: una si affacciava sul Terrapieno, nella via Fossario – e lì era l’ingresso nostro, dei maschi –, l’altra era quella di via Canelles, da dove entravano le bambine, separate sempre da noi altri. Non esistevano le classi miste.

«Anche Alziator, otto anni prima di me, ha studiato lì. Chissà, forse anche Giuseppe Dessì. La sua età corrispondente agli anni delle scuole elementari coincide col tempo di guerra. Suo padre era al fronte, ed è probabile che sua madre se ne fosse tornata più stabilmente a Villacidro, nella casa di famiglia».

L’inesistenza delle classi miste conferma la vigenza di un modulo didattico antico...

«E’ così. Dicevo prima della netta demarcazione fra classi maschili e classi femminili, nelle scuole, tanto alle elementari quanto al ginnasio. Non ricordo se quando io mi sono maturato questo ancora durasse, certo è che l’introduzione delle classi miste si è progressivamente esteso, si è fatto più diffuso soprattutto nel secondo dopoguerra. Nel Dettori ricordo benissimo che la sezione B del liceo era femminile, era quella sezione che aveva dato forse il maggior numero di studenti alla facoltà di lettere, un numero maggiore rispetto a quello dei “dettorini” maschi, dal 1927 al secondo dopoguerra. E’ un gruppo molto folto nella mia immaginazione, e in esso inquadro Dolores Ghiani».

Ecco, torniamo al Dettori di quegli anni, i primissimi anni ‘30, anni già di Regime…

«Vivevo nella scuola gli umori che aveva vissuto Alziator. Non c’erano stati mutamenti importanti fra gli anni della sua frequenza e quelli della mia, ad iniziare dal personale docente. Gli italianisti famosi erano quelli, i professori di latino e greco gli stessi... Al più potremmo aggiungerne due, ugualmente noti: uno più giovane, ma diventato poi più famoso dell’altro, e cioè Luigi Pitzalis, ogliastrino, mentre l’altro, di origine sassarese, Pittalis – il padre di Paola Pittalis, che ha scritto di recente una Storia della Letteratura di Sardegna –, anche lui professore di latino e greco di grande forza. Era di un livello molto vicino a quello di Francesco Parolisi, il sacerdote che abitava in Marina e diceva messa alle Cappuccine. Ecco si potrebbe dire che la stagione che sfocia nella seconda guerra mondiale è quella stessa degli anni immediatamente successivi alla fine della prima: una stagione che esprime una certa quale compattezza di idee. Ricordiamo che il Dettori, anche nella sua materialità, è quella lapide ai piedi della quale si accende una lampada che porta l’elenco dei caduti nella prima guerra mondiale, poi trasferita dalla vecchia sede alla nuova nel 1953…

«La lapide fu dettata da Liborio Azzolina, lo stesso che aveva dettato o almeno avuto l’idea del monumento a Dante nel 1913. E c’è una continuità anche in questi episodi: ci sono il dantismo, il patriottismo, anche un pizzico di nazionalismo poi raccolto ed esasperato da altri, ma che aveva, se la vogliamo dire tutta, un’origine risorgimentale.

«In fondo, le generazioni che hanno ripetuto le idee e le parole come patria e nazione, si riconoscevano eredi più o meno meritatamente della vicenda risorgimentale. E d’altronde si vedeva la continuità ideale oltre che generazionale con i Riva Villasanta. Alberto Riva Villasanta divenne un mito, era l’ultimo dei caduti della grande guerra. Mi pare di ricordare che anche lui avesse studiato al Dettori, lì comunque sorse il suo culto, che ancora resisteva negli anni ’30, magari strumentalizzato a fini nazionalistici.

«I professori portavano la camicia nera, ma va detto che qualche volta essi erano ricordati per qualche motto che fa la differenza. Mi ricordo, per esempio, di Fresco che venne nella nostra sezione per una lezione di filosofia e storia, perché il professore incaricato mancava, e ad un certo punto accadde qualcosa che può anche spiegare quello che dice: ma questa è diventata ormai una caserma! Noi vi leggemmo vagamente una sua riserva. Condannava, evidentemente, una turbolenza, diceva “no” a una di queste manifestazioni irreggimentate e, che so, all’ingresso sempre più frequente della divisa nella scuola…

«Lo scatto del professore si spiega con la sua formazione che era di un’altra epoca. Era già vecchio Ulisse Fresco e, insofferente, condannava questo irreggimentare. Non era difficile fare una sorta di sommessa critica, una sommessa opposizione a un certo andare delle cose».

Come si insegnava la storia in quel tempo?

«La storia non l’ho imparata, al Dettori. Tolto qualcuno, i docenti titolari della mia sezione non erano i migliori, e comunque c’era un tale alternarsi che mi è mancata qualsiasi continuità didattica. Diciamo che i professori che ho avuto più a lungo, ripensarli oggi a distanza di più di settant’anni, sono stati Valle e, poiché Francesco Parolisi era andato in pensione quell’anno o quasi, e dunque non l’ho avuto, Luigi Pitzalis, docente di latino e greco... La storia l’ho avuta insegnata da Ulisse Fresco, che però era supplente nel corso, titolare di italiano ma supplente di storia... Veramente credo di aver imparato pochissimo, la cosa non è entrata, sennò ricorderei meglio, ed è come avessi cancellato dalla memoria».

E la filosofia?

«Ecco, leggevamo invece opere molto importanti di filosofia. Non leggevamo soltanto Platone, ma leggevamo anche Giordano Bruno. Erano approfondimenti da collocare nel secondo anno del liceo, quando si studia il Rinascimento, e in quell’età che combatté l’oscurantismo medievale Giordano Bruno c’entrava. E questa presenza del ribelle, dell’odore del ribelle, in un tempo in cui il Regime fascista e la Chiesa si avvicinavano, suona, a distanza di tempo, come un gesto coraggioso. Arrivo a dire che negli anni successivi questo sarebbe stato impensabile. Nell’imminenza della seconda guerra mondiale, o alla fine del fascismo, credo non fosse facile adottare il libro di un ribelle. Ma è quasi incredibile mettere questo libro nell’epoca della Conciliazione o subito dopo, diciamo negli anni 1930-35, che è poi l’epoca in cui si fanno gli amori più smaccati, in cui si tiene a far funzionare il Concordato, a crederci cioè in termini quasi di “nuova civiltà”, non solo in termini di fredda diplomazia. Sono gli anni, cioè, in cui si riesce a trovare nel fascismo un’interpretazione del cristianesimo, e forse l’inverso, e nasce la famosa apologia di Francesco d’Assisi, “il più santo degli italiani ed il più italiano dei santi”, come lo definì il Regime.

«Siamo proprio alla metà degli anni ’30. Francesco d’Assisi entra nella scuola, ce lo porta là il Concordato fra la Chiesa e lo Stato fascista. Giordano Bruno è un azzardo, l’azzardo di un professore...».

E l’ora di religione in classe?

«L’insegnamento della religione a scuola era quanto di più noioso si possa immaginare. Intanto non era assolutamente immaginabile che potesse esserne affidato l’insegnamento, come è avvenuto molto tempo dopo, ai laici, e laici due volte: e perché non vestivano il saio o la veste talare, e perché presentavano la religione come cultura. Questo non è avvenuto. Perciò abbiamo avuto insegnamenti di religione insopportabili, catechistici, così come era la vita religiosa del tempo. Allora, questo orrore che adesso ho risvegliato io lo lego a un orrore simile maturato, postumo – si capisce –, che è la preparazione catechistica alla prima comunione. Io allora militavo nella Congregazione mariana. Anche questa militanza deve essere vista in quella vocazione borghese a ritrovarsi in tutte le sedi e in tutte le circostanze, e dunque anche nella Congregazione mariana».

Che allora era la Congregazione, se non sbaglio, dei De Magistris, degli Aymerich, ecc.

«Sì, e che si era da poco trasferita dalla sua sede più antica, nel Seminario tridentino di via Università, dove occupava una stanzetta al piano terra, alla chiesa dei gesuiti di San Michele, nel luogo alto verso la cupola, dove s’apriva questo locale in cui veniva ammesso per la preparazione chi doveva fare la prima comunione, fatta di un insopportabile rigorismo, con rigida la domanda e rigida la risposta. Nella mia vita, se c’è stata una vicenda educativa, formativa insensata, che non ha lasciato tracce profonde e positive, questa è stata la preparazione catechistica alla prima comunione. Quella era le prassi diffusa allora: ti davano un libretto da imparare a memoria, con le domande e le risposte, che dovevano essere rigorosamente studiate a memoria. E così anche la cerimonia in chiesa aveva questo carattere ufficiale, corale, un po’ marziale».

Era allora arcivescovo di Cagliari monsignor Piovella. Come inquadra la personalità di questo prelato tutto religione nei rapporti col Regime?

«Monsignor Piovella era a Cagliari dal 1920, in Sardegna da tredici anni: era stato ad Alghero e poi ad Oristano. Ma il monsignor Pioverla che viene a Cagliari non è quello che appartiene alla storia della Chiesa. Nella storia della Chiesa Ernesto Maria Piovella è quello uscito dagli oblati di Rho, capace di una grande forza, di una grande energia, e mandato perciò in Romagna, cioè in terram infidelium. Quello invece che viene, come premio, mandato in Sardegna non è più lo stesso. O forse lo è all’inizio, anche la Sardegna è terra di missione. Non lo è però quello che viene a Cagliari, dopo l’episcopato di monsignor Rossi. Se è vero che l’antifascista è Giuseppe Cogoni – Peppineddu, su pirresu, vescovo a Nuoro, ma del clero di Cagliari –, però non si può dire che Piovella abbia accarezzato, almeno all’inizio, il Regime. E dunque, si deve arrivare alla fine degli anni ’20 – ecco, press’a poco all’epoca del Concordato dopo la crisi dei rapporti del fascismo con l’Azione cattolica, nel 1931 – per vedere questa figura paterna, affettuosa, quella da cui i cagliaritani, in fondo, vogliono essere accarezzati. Il prelato forte, battagliero, pugnace, che ti prende per il collo, credo che non piacesse, allora piaceva di più quel “cari figlioli...”, con cui Ernesto Maria Piovella sempre esordiva, parlando ai fedeli».

Monsignor Piovella come una “carezza”?

«Sì, poteva essere che compensasse un po’ la marzialità del Regime, ma era la sua parola, che aveva un tono paterno, ad accrescere e diffondere la notorietà di Ernesto Maria Piovella anche fra i lontani, e anche fra noi ragazzi che avevamo subito il rigorismo catechistico senza entusiasmo. La sua parola io ce l’ho nell’orecchio, era una carezza. Direi che la processione del Corpus Domini, che percorreva tutte le vie principali di Cagliari e che era accompagnata da una folla immensa, anche da una folla immensa alle finestre, e che approdava nello spiazzo del circolo “San Saturnino”, in via Fossario, ecco quella processione trovava un senso più profondo nella parola finale di Piovella. La devozione sarebbe stata annullata senza quella parola che i cagliaritani aspettavano, come una carezza.