Franco Cossu, com’è stato bello essere “un uomo giusto”. A due anni dalla morte, una presenza morale sempre feconda

di Gianfranco Murtas

Sono passati due anni dalla morte di Francesco Mario Cossu – Franco Cossu per chiunque lo abbia frequentato fuori dalle burocrazie – ed il rimpianto, il dolore anzi quando se ne evoca il talento e la missione di vita, è lì ancora a provare la prossimità perduta. Invero però niente mai e, tanto più, nessuna persona nella pienezza delle sue risorse sociali, morali ed intellettuali, delle sue virtù professionali ed affettive, potrebbe dirsi perduta: perduta sì all’ordinaria relazione del giorno, allo scambio pratico delle collaborazioni, al fare insieme le cose, al confronto delle idee sui temi grandi e su quelli minori, sui consuntivi per quanto già compiuto e sui progetti messi in campo per il futuro, perduta al dono reciproco delle attenzioni e delle tenerezze amicali e in famiglia… Non è perduta però, resta anzi come prova provata e tangibile, ancora tangibile, nella fecondità di un passaggio nel mondo e nel tempo, il suo mondo e il suo tempo: restano di ogni persona, singolari e irripetibili, i segni in chi di più le è stato associato, perfino in simbiosi, nella profondità dei sentimenti, restano i figli e magari i figli dei figli… Non è un’ombra a restare, né è una suggestione a restare e quasi ad imbrogliare in logica di pura consolazione: è la persona con la sua perfetta identità e compiutezza a restare, e va capita con mente grande e colta con sentimento positivo questa permanenza. Resta nell’arricchimento morale che essa ha portato al mondo quando le è stato dato di donarsi alla vita di tutti. E se di un medico si tratta – e di un medico qui si tratta – resta anche la gratitudine inesauribile di chi si è sentito accolto, curato, almeno curato se non sempre guarito, certamente sempre rispettato e anche amato secondo quella linea di cooperazione umana che accompagna, e sempre dovrebbe accompagnare, il malato al medico e il medico al malato.

Franco Cossu medico cagliaritano ha lasciato il fare, ma lui come tutti i virtuosi, nella presenza immateriale di cui soltanto i fortunati dal cuore intelligente sanno cogliere le tracce, è rimasto. E chi fin dall’adolescenza, nella comune età formativa, ne ha condiviso gli ideali civili e gli indirizzi di vita, chi ne ha sperimentato l’indole esemplare, nella coerenza stretta fra quel che maturava spontanea nel suo intimo e quel che appariva nell’esprimersi responsabile, in ogni campo del suo impegno – nella famiglia come nella professione, nell’associazionismo come nella politica – ed ispirato sempre dal magistero etico, o etico-civile di maestri certi seppure non da tutti (purtroppo) conosciuti o riconosciuti, ancora lo serba come mosso a compiere sempre e soltanto il giusto, non il conveniente, mai il conveniente perché tale: invece il giusto, il giusto come suo fine.

Il medico che scelse di fare il medico già nella sua prima adolescenza e vi riuscì con tanto studio e rinunciando alle protezioni o ai padrinati pur offertigli in logica di pura (venale) convenienza per una carriera tutta facile e in discesa, il medico che interrogando se stesso associava al gusto della scienza come ricerca quello della medicina come arte sociale, il medico che fin da ragazzo, per portato naturale, avvertiva come sì, proprio la medicina di servizio, clinica e chirurgica, doveva essere la sua missione e la sua realizzazione, sapeva che compiere il giusto, faticare per quel giusto, era la sua stella cometa. Passione nobile, molla ideale d’ogni giornata: il giusto come fine.

Nel reparto, negli ospedali cui ha consegnato nel tempo il suo servizio – dal SS. Trinità di Cagliari al Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, al San Francesco di Nuoro (curioso questo generalizzato e diffuso riferimento religioso nelle intitolazioni dei vari nosocomi, e la cosa meriterebbe una discreta, delicata riflessione per l’impatto che poteva avere sulla divisa laica dell’operatore in servizio) – e già negli ambulatori delle guardie mediche presidiate in gioventù, al tempo della specializzazione, tutto è stato sempre orientato alla qualità della prestazione da rendere al malato, al ragazzo, all’uomo e alla donna inchiodati da malesseri e paure nel letto d’un ospedale, al cittadino infermo e impaurito per il suo futuro. Anche la severità mostrata nella preservazione del decoro degli spazi, là nel reparto, nel rispetto della tempistica delle visite necessarie e ristoratrici delle fragilità più intime, tanto più nella efficiente disponibilità dell’équipe sanitaria pronta in ogni ora, insomma tutto quanto poteva attenere alla organizzazione “ordinaria” del servizio era finalizzato al giusto: si fa perché è giusto.

Tenere in cuore e nella mente questo principio morale è stata la cifra umana di Franco Cossu medico. Un principio mai algido o soltanto sciolto in una teoria: al contrario, un principio vitalizzato nell’esempio che avvertiva essere la sua prima responsabilità, un principio da condividere in una specie di pedagogia sanitaria da cui nessuno, tratto nella sua rete integra e proba, direi buona, poteva estraniarsi. Una rete fatta di quella bontà sociale che un filosofo come Norberto Bobbio giunto ai suoi novant’anni, e interrogato sui valori della vita visti da quell’apice anagrafico, definiva la qualità migliore degli uomini, più del genio e di ogni perizia applaudita.

Io ricordo il mio amico e fratello perduto e sempre presente qui adesso anticipando alcune battute che qualche mese fa raccolsi da un comune nostro sodale di gioventù, il quale con lui aveva condiviso, già nella primissima età, la vita di quartiere e quella di scuola, delle elementari, a Is Mirrionis, la borgata cagliaritana che si faceva ogni giorno di più, in quegli anni ’50 e primissimi ’60, bacino d’accoglienza di molti inurbati. Io vivevo fra Villanova e la Marina, nel centro storico cittadino, a mezza strada fra Castello e il porto, Franco Cossu con Pier Giorgio Cadeddu nel gran cantiere materiale e sociale che era divenuto allora Is Mirrionis, fra Sant’Avendrace e San Michele, in espansione progressiva verso Saint Tropez o il confine di via Cadello e sui rilievi di tufo – quelli che motivarono il toponimo (is “mirrionis” come i “morioni”, gli elmi dei soldati spagnoli) – attorno alla casermette militari che avevano ospitato al tempo della guerra e subito dopo, fra 1944 e 1945, le apparecchiature della stazione radio – quelle di Radio Sardegna – provenienti da Bortigali e già qualche primo reparto ospedaliero – quello degli infettivi fra essi – e poi tanti altri…

Si sono aggiunti, in questo tempo che ci separa dall’evento che tanti ha addolorato, numerosi messaggi di testimonianza che la famiglia intende riunire, appena possibile, in una speciale pubblicazione da condividere con gli amici. E dei numerosi mi permetto di fornire qui di seguito qualche rapido estratto, anticipando così, e soltanto simbolicamente, l’omaggio che è nel fervore delle intenzioni…

Scene d’infanzia ad Is Mirrionis, racconta Pier Giorgio Cadeddu

Noi Cadeddu venivamo da Siliqua, la famiglia di Franco da Orani, quella di un altro amico nostro comune, e carissimo e indimenticato, come Roberto Dessì, veniva da Laconi. Ma potrei continuare l’elenco… E trovammo casa nel quartiere di Is Mirrionis che allora era ancora in formazione… non c’era il traffico automobilistico che conosciamo, ovviamente, le strade, anche l’attuale via Is Mirrionis, erano sterrate e lateralmente erano una sequenza infinita di baracche di legno, non solo botteghe, anche abitazioni! Verso il colle, andando in direzione della piazza d’Armi, c’erano le ex-casermette militari, e c’erano le grotte – anche verso via Monte Grappa, dove abitavamo noi, nella congiunzione con Sant’Avendrace – abitate da famiglie, mi ricordo un ciabattino… Le grotte erano un’attrazione per noi bambini o ragazzini, frequentavamo anche Tuvixeddu, quegli scavi erano affollati ad ogni ora, e i ritrovamenti soprattutto di monete antiche erano continui, un bottino quotidiano!

I miei sono ricordi ancora vivi, ho una memoria visiva di quel mondo e di quel tempo. Nello scenario di quel tempo s’alzava il blocchettificio, s’alzava la cementeria. La rete fognaria era precaria, le opere di urbanizzazione avrebbero preso molti anni, sorgevano le scuole, sorgevano le parrocchie… Le palazzine nuove e i cantieri di quelle in costruzione si alternavano ai campi coltivati, alle vigne… Passavano anche le greggi delle pecore in certe zone. Il tram che veniva dal centro della città faceva capolinea in piazza San Michele e da lì molti proseguivano per il cimitero nuovo… era fanghiglia molto spesso d’inverno, e bisognava attraversare pozzanghere enormi. Diciamo che Is Mirrionis era ancora paese, sia verso la zona prossima di San Michele, sia più avanti, andando verso Monte Claro, la zona della Saint Tropez.

Sì, era press’a poco il periodo – 1958-1959 – in cui venimmo tutti a Cagliari, noi Cadeddu e la famiglia Cossu, e quella Dessì, e tante altre dei nostri amici, che erano compagni di scuola alle elementari.

Noi Cadeddu avevamo casa in via Monte Grappa, i Cossu e i Dessì erano più interni al quartiere, abitavano in palazzine INCIS cui avevano avuto diritto perché dipendenti pubblici o dell’Arma, non saprei. Il padre tanto di Franco quanto di Roberto erano carabinieri: erano stati trasferiti a Cagliari rispettivamente da Orani – dove Franco era nato nel 1953 – e da Laconi. Franco abitava in via Trincea dei Razzi – un altro di quei nomi, come Monte Grappa – che evocava le battaglie della grande guerra e della Brigata Sassari –, mentre Roberto in via Fontana Raminosa.

Io a scuola sono stato con Franco e Roberto dalla seconda alla quarta, invece la prima e la quinta l’ho frequentata in un’altra classe. Franco e Roberto invece hanno frequentato sempre insieme, dalla prima alla quinta. La direttrice didattica a cui la scuola era affidata si chiamava Maria Spano, che ricordo per il carattere un po’ autoritario, insomma… nel ruolo. La maestra che condivisi con Franco e Roberto era la signorina Bernardina Boi, che a noi bambini sembrava anziana, e chissà se lo era davvero: era gioviale, bravissima, apparteneva a quella generazione di maestre che avevano rinunciato perfino a farsi una loro famiglia e avevano dato tutto alla scuola vissuta come una missione.

Affollatissime, erano tutte di 35 o forse 40 alunni: addirittura avevamo quattro turni, due la mattina e due fra pomeriggio e sera, erano turni di 2 ore e mezza. D’altra parte Is Mirrionis in quel tempo era, sul piano demografico ed abitativo, davvero un quartiere in esplosione: le famiglie che prendevano casa – ché erano in corso molti piani di edilizia popolare allora – erano in buona parte piuttosto giovani, dunque avevano ciascuna un carico di bambini e quei bambini dovevano frequentare tutti la nostra scuola, in piazza San Michele. Avevamo anche le classi dei ripetenti, e direi che forse quelle classi, all’apparenza discriminate, erano invece il tentativo – secondo la mentalità del tempo – di recuperare dall’abbandono e dalla dispersione quei minori più in difficoltà. Un recupero sociale, una protezione sociale, o almeno un tentativo della scuola di combattere quel rischio. Le aule erano poverissime, eravamo a metà fra la campagna e la città. Una volta la scuola si allagò e vennero i pompieri a salvarci: ci portarono fuori con la barca!

Allora, nei primissimi anni ’60, la parrocchia poteva contare, come struttura fisica, su due stanzette che erano nella piazza press’a poco dove oggi è l’edicola dei giornali. Due stanze soltanto: una era utilizzata per le funzioni religiose, per le messe – e io bambino ho fatto il chierichetto, Franco (che aveva una madre molto religiosa) non saprei, però forse no, Roberto lo escludo per certo –, l’altra come ricreatorio, per il cinema per esempio, cui potevamo accedere gratuitamente se frequentanti le lezioni del catechismo, a pagamento – ma il biglietto era di poco prezzo comunque – se no. Funzionavano bene gli scout, così l’Azione Cattolica, così la Legio Mariae. In parrocchia, o in oratorio, potevamo vedere la televisione, la Tv dei ragazzi che apriva le trasmissioni del giorno verso le 17, ci godevamo la maschera di Scaramacai della Mondaini, le avventure della Nonna del corsaro nero… seguivano poi i programmi di Angelo Lombardi l’amico degli animali e del professor Cutolo. Era la televisione pedagogica che ha aiutato la mia generazione, negli anni dell’infanzia o della prima adolescenza, a conoscere le cose, ad allargare la mente…

I padri della Missione a scuola venivano per il catechismo, ma poi quei preti li vedevano ovunque. Padre Abbo era addirittura ubiquitario, era ovunque, lo si vedeva sempre sfrecciare qua e là, lui allampanato e brizzolato, con la sua immancabile cartellina sottobraccio. Visitava le case, non era sempre in chiesa. Così i suoi confratelli, fra cui ricordo soprattutto padre Taberna, che avrebbe poi diretto il collegio della Missione, di fianco a San Domenico, e padre Villotti, un altro prete di frontiera che ci aveva ispirato la rima “Villotti mangia biscotti, dà scappellotti”… Era ossuto e nasuto, sempre con la tonaca rimboccata, giocava a pallone con noi ragazzini nell’oratorio annesso alla chiesa. Una bella figura. Questi padri si dividevano le fatiche religiose con i colleghi della parrocchia, nuova anch’essa, di Sant’Eusebio, che inizialmente aveva anch’essa un sede piccolissima in uno scantinato della via Is Mirrionis di proprietà dell’INA Casa ex GESCAL…

Nel frattempo si alzava il cantiere della Medaglia Miracolosa, proprio negli anni in cui noi frequentavamo la scuola elementare: mi pare nel 1960 – eravamo in prima o in seconda, Franco, Roberto ed io –, la posa della prima pietra, circa due anni dopo aveva cominciato a funzionare quella che è diventata la cripta dopo che s’era inaugurata la nuova chiesa, la nuova e moderna e grande chiesa della Medaglia Miracolosa, alla fine degli anni ’60... Tempi eroici, tempi di distribuzione degli aiuti della POA, e certo non disturbava che dalla parrocchia venisse ogni giorno non tanto un “orate fratres” ma un “a-rate fratres”... Il quartiere era in trasformazione progressiva e accelerata in quei decennio, dalla piazza San Michele a Saint Tropez, superando i sottani di via Emilia, le baracche resistenti in via Is Mirrionis e fino alle pendici del colle dove, peraltro, era appena arrivato il seminario diocesano modernissimo. Press’a poco allora, o pochi anni dopo, arrivarono dall’Ausonia, dal Poetto cioè, un bel numero di famiglie cui erano state destinate le nuove case di via Podgora, e questo accentuò senz’altro quel colore popolare che il quartiere aveva avuto fin dall’inizio…

L’affettuoso ricordo di Antonio Maria Soru

Aveva doti non comuni: quelle dell’umiltà e della capacità di ascolto che giorno dopo giorno gli fecero conquistare la stima dei colleghi e di tutti gli operatori. Forse in alcuni di loro c’era un malcelato disappunto nei confronti del collega cagliaritano venuto a “comandare” in Barbagia. Ma Franco non si fece condizionare e con una convinta e autorevole Direzione non tardò a farsi interprete delle necessità e dei bisogni di tutti, indistintamente, senza tradire le aspettative dei pazienti. Le sue capacità professionali, unite al buon senso e all’esperienza maturata negli anni cagliaritani l’aiutarono a diventare ben presto un leader non solo nel suo reparto ma in tutto il Presidio Ospedaliero. Divenne così uno dei più apprezzati Direttori di U.O. formando con altri qualificati Direttori una equipe di riferimento per gli interventi chirurgici più complessi in tutto l’ambito regionale. Con l’avvento della chirurgia mininvasiva e poi robotica (la prima in Sardegna) si affermò come chirurgo eccelso e maestro di fatto delle nuove frontiere chirurgiche.

… e di Giuseppina Congiu

La sua professione la svolgeva applicando le evidenze scientifiche, documentando l’efficacia e la sicurezza degli interventi sanitari che svolgeva con accuratezza e precisione. Era un professionista illuminato, aveva capito l’importanza della collaborazione tra specialisti, promuovendo gli incontri settimanali multidisciplinari, rispettava la professione infermieristica riconoscendo le competenze degli infermieri e di tutti gli operatori in base al ruolo. Era chiaro nelle informazioni ai pazienti prima di ottenere il consenso alle cure, adattava il linguaggio in base a chi era seduto davanti a lui, aveva grandi capacità di comunicazione con tutti. Oggi penso che la sua figura andasse messa di più in risalto, avrebbe meritato più considerazione da parte dei vertici dell’azienda, specialmente negli ultimi anni o almeno nel momento della sua quiescenza.

… e di Giampaolo Cossu

Abbiamo trascorso intere giornate fianco a fianco, in sala operatoria così come in reparto, Lui sempre disponibile a trasmettere a me così come agli altri colleghi l’arte da lui parzialmente già acquisita durante il suo percorso alla Clinica Urologica di Cagliari prima e nella sua esperienza all’ospedale di San Gavino poi. Nonostante ciò la sua forte e complessa personalità non era sempre semplice da gestire; non posso non ricordare i battibecchi con il suo stimato aiuto durante la visita giornaliera ai malati; le frizioni, talvolta anche molto accese, erano comunque caratterizzate sempre dal rispetto reciproco e si concludevano sempre con un caffè... Usava rimarcare spesso, talvolta con parole molto dure, il privilegio ma anche la responsabilità del ruolo e lo faceva con determinazione tra chi, colleghi o altro personale sanitario, anteponeva il proprio bisogno a quello del paziente in primis, ma anche della stessa Azienda. Sì, Franco era un aziendalista convinto e amava trasmettere anche a noi questa mentalità, certo che solo da una vibrazione della stessa lunghezza d’onda tra dirigenza, comparto e Direzione Aziendale poteva originare quell’armonia generatrice di successi...

… e di Antonio Fancello e Nicola Corraine

«Una mattina – disse – vennero in reparto tre avvocati ed un medico. Era scomparso un loro familiare, che avevo operato di tumore, e che era sopravvissuto due anni all’intervento. I quattro cercavano il pelo nell’uovo e, se l’avessero trovato, erano decisi a denunciarmi e richiedere un risarcimento. Dal controllo delle cartelle cliniche, e non solo, capirono che il pelo non c’era e ripartirono con la coda tra le gambe. Erano legali dalla denuncia facile. E’ notorio che avevano trascinato in tribunale un noto collega e l’amministrazione ospedaliera di Nuoro cui era stato richiesto, in lire, un ristoro miliardario». «Mi colpì la loro ingratitudine», commentò Franco, incapace di sentimenti d’odio o di rancore.

… e di Giancarlo Caddeo

Franco aveva capito che ogni uomo dovrebbe esprimersi al massimo delle proprie sensibilità e capacità e che l’avvenire individuale e sociale non sia che la diretta rivelazione dalle proprie azioni e reazioni altrui. Per questo la sua più grande gratificazione era assistere alla progressione che segue ogni grande fatica, riconoscere quanto potesse ripagare un lavoro ben fatto, un tassello ben livellato. Non amava gli eccessi ma l’eleganza che nasce dalla semplicità, dall’essenziale. Sapeva che le sue radici, dolci colline del Barigadu, lidi cagliaritani e querce barbaricine solcate dal maestrale tenevano ben salda al terreno una mente sognatrice e visionaria e restituivano equilibrio e identità, il senso stesso dello stare al mondo, affinché tutto quanto fosse un unico organico progetto che contribuisse a renderci migliori.

… e di Antonello Mascia

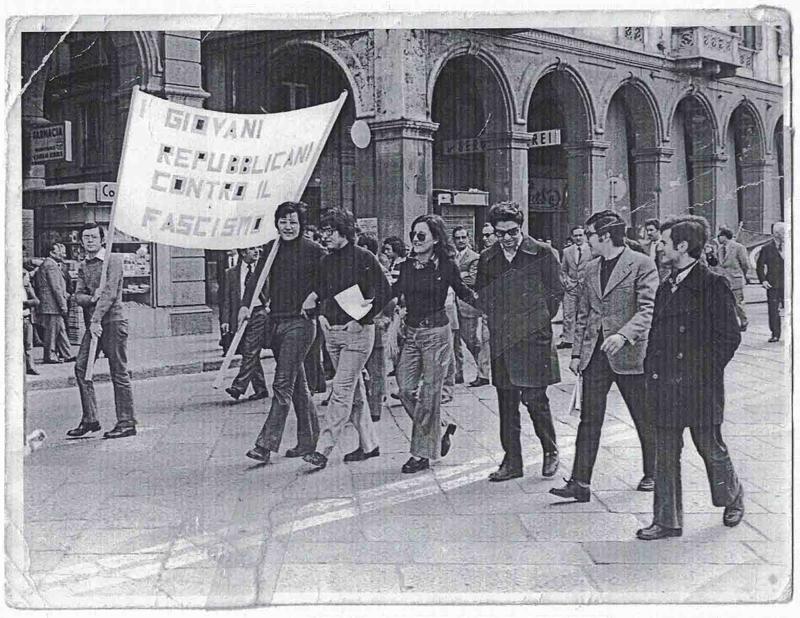

Avevo conosciuto Franco nel 1971, quando, deluso dall’immobilismo nel quale era paralizzato il Partito Liberale, avevo creduto che quei principi ai quali continuavo a sentirmi legato potessero essere meglio portati avanti nel nuovo Partito Repubblicano di Ugo La Malfa… Tra i giovani spiccava Franco, non perché le sue idee fossero diverse da quelle degli altri iscritti alla FGR, tutti uniti da profondi rapporti di amicizia e anche di vicinanza di quartiere; lui si segnalava per l’impegno che metteva nell’azione politica e per il rifuggire da inutili pose pseudo rivoluzionarie, badando invece alla sostanza dei problemi e cercando sempre il dialogo con chi partiva da posizioni diverse… Con commozione non posso non ricordare che l’ultimo atto politico di Franco, che può ben essere considerato il suo testamento, fu la sottoscrizione, insieme a me e ad Annico Pau, di un documento elaborato da Gianfranco, con il quale si richiamavano quanti si definivano repubblicani alla coerenza con le tradizioni di un movimento democratico e progressista.

Devi accedere per poter commentare.