Giovanni Bovio per la Repubblica e la Massoneria quale «naturale segretariato internazionale» dell’Umana Famiglia. Quando portai il suo busto antico a palazzo Sanjust, nel 2008...

di Gianfranco Murtas

Limoni calmanti, i più belli, dove Giovanni si ritira a scrivere perché pensa che la bellezza della mattinata e del pomeriggio qua si sente di più. Così quando chiude le palpebre questo giallo gli resta negli occhi al posto del buio. E anche se il giallo è il colore dello spavento a lui mette addosso un'energia costante e benigna. I passeri non beccano i limoni e si vedono solo rondini che sugli alberi non vanno. Qui Giovanni scrive di politica. Forse l'anno prossimo sarà un deputato al parlamento, dovrà andarsene lontano dal vulcano e dalla città, e magari le sue idee perderanno il profumo.

I limoni giganti gli tolgono preoccupazioni, le più leggere.

Un altro aprile... ma non è malinconia, anzi, Giovanni. È proprio contento che è ritornato aprile.

Vent'anni prima aveva costruito un muro intorno al giardino e l'aveva escluso dal quartiere. Da allora Giovanni Bovio respira limoni, e gli fanno bene.

Mastica una scorza e legge il giornale. Che bel cielo, pensa, nulla che spaventi, non arrivano punizioni da lì. Incomincia il caldo, bisognerà cambiare il vestito tra pochi giorni. E se ne potrà andare ogni sera al molo, un piede avanti all'altro col passo di chi non ha più freddo.

Da dentro casa sente: «Giovanni, Giovanni, è tornato il colera!»,

È un uomo puntiglioso e con la moglie ancora di più, e poi, cosa c'entra il colera adesso non lo capisce. Il fatto è che la moglie - è sempre così - gli vuole ricordare per forza qualcosa di brutto, proprio ora che lui respira l'aria del giardino e vuole stare da solo.

«Cosa significa? Dove è tornato il colera? Ce l'abbiamo in casa? Qua non entrano malattie anche se ci sei tu che le invochi»,

Lei non è più vulnerabile, lo era da ragazza, poi si è abituata: «C'è di nuovo il colera in città, voglio dire. Leggiti il giornale. Io non invoco nulla, Giovanni».

Lui inizia a leggere: «Fammi portare il caffelatte. Alle dieci devo essere all'Università».

«Il caffelatte e il limone ti legano la lingua».

«Non si lega così», Giovanni pensa che potrebbe darle molte risposte sulla sua lingua che non si lega mai, ma a stare zitto ci guadagna perché in questo modo è come se le avesse dato tutte le risposte.

Da casa esce una donna giovane però con due pieghe intorno alla bocca all'ingiù di chi non digerisce mai e prevede sempre malanni: «Ora ti portano la colazione».

«Fammi preparare anche una spremuta di limone. A me non fa male né all'intestino e neppure al carattere.»

E fa di nuovo silenzio. In consiglio è la stessa cosa, tutti parlano, parlano, invece, se lui rimane zitto, dice ancora di più.

Giovanni ha una faccia grande, d'importanza, e una barba che si muove anche quando è zitto perché la sua barba segue le sue idee.

D'improvviso un brutto pensiero gli dà una vertigine e un colpetto in mezzo alle scapole.

Un brutto pensiero. Tutta la città parla del colera appena l'aria si intiepidisce e arriva il vento da meridione. Perciò all'improvviso si è immaginato ammalato, dimagrito e verde: «All'ospedale degli Incurabili c'è un piano per i colerosi, un piano intero e io, invece, voglio restarmene qua... Perciò, mi raccomando, in casa, da noi, solo acqua bollita oppure acqua d'Antignano, mi raccomando, e che tutto sia ben cotto!»

In realtà Giovanni si è convinto - una cosa intima - che in quest'orto protetto non può arrivare nessuna malattia e che questi spicchi agri allontanano il malanno.

Però deve uscire, e fuori c'è tutto il resto, altri uomini e contaminazione.

Un castello, il fosso intorno e il ponte crollato, questo ci vuole.

Davanti agli occhi ha il giornale con i morti: «Guarda qua... nell'elenco di quelli andati all'altro mondo col colera c'è anche una ragazza... Restitùta... È la più giovane della lista. Io sono al mondo da trentotto anni e potrei andarmene in un giorno, in un attimo».

Con i brutti pensieri si ricorda del suo amico Efisio, il mummificatore che i morti li pietrifica.

Efisio, da un po' di tempo, si è messo in testa di indurire l'intestino di questi disgraziati rammollito dalla dissenteria usando gli stessi sali con i quali trasforma i morti in minerale: Non occhio di prete... occhio onesto, onesto che guarda le cose...

Che buon odore di limone.

Efisio, abituato ai limoni piccoli, rugosi e senza sugo della sua isola, si era stupito la prima volta che aveva visto questi frutti giganti.

Giovanni riapre il giornale e pensa ancora alla ragazza: solo il nome e la data della morte nel bollettino del colera.

Morti, morti... Perché Giovanni oggi inizia la giornata parlando, leggendo e pensando ai morti?

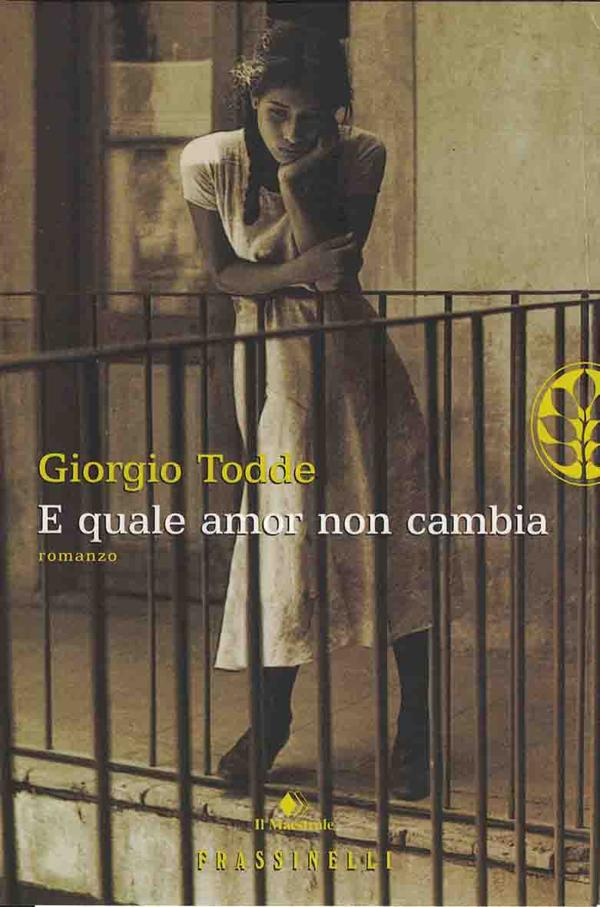

(Giorgio Todde, E quale amor non cambia, Edizione Frassinelli, 2005, pp. 3/6)

Giovanni Bovio comprenderà e perdonerà se arrivo a lui attraverso Efisio Marini, e attraverso la letteratura invece che la dottrina politica, o la storia del pensiero, o quella della Massoneria.

In E quale amor non cambia, quarto romanzo della fortunata saga mariniana fatta, finora, di cinque pezzi in tutto, e ora conosciuta dal pubblico d’Europa perché le traduzioni sono numerose (in Germania e in Francia, in Olanda e in Spagna, in Russia e in Brasile), la figura di Giovanni Bovio entra di prepotenza come coprotagonista in una ambientazione piuttosto eccentrica rispetto a quella degli altri romanzi: essa gioca infatti non tutta, come negli altri pezzi, in Sardegna o magari soltanto nel capoluogo, fra il promontorio di Sant’Elia, i palazzi di Castello, le case e le strade della Marina e le trattorie del porto, i viali di capperi dove amoreggiare con Carmina, ecc. – ma fra Napoli e Cagliari. Siamo nell’anno che è il 40° di età di Efisio («Oggi Efisio Marini, senza consolazione e senza lamenti, compie quarant’anni. La nostalgia è proprio un dolore…») ed il 38° di Giovanni Bovio, il 1875.

«Restringe pensieri grandi in epigrafi da incidere sulla pietra»

Todde restituisce una giovinezza e una attualità di presenza sulla scena – ancorché solamente nella finzione letteraria – a Giovanni Bovio, filosofo e drammaturgo, docente universitario e parlamentare – il regista del patto di Roma del 1890, e capo della sinistra radicale e repubblicana, prima che i socialisti, i repubblicani e i radicali si ritaglino ciascuno un proprio spazio e si organizzino in partito, per rappresentare valori e interessi e combattere tutta una sequenza di governi moderati e in qualche momento, come nel ’98 quando Bava Beccaris fa sparare sulla folla, anche illiberali e reazionari.

Questo e altro: anche gran dignitario e/o grande oratore del Grande Oriente d’Italia per molti anni, sotto le gran maestranze di Adriano Lemmi e di Ernesto Nathan, amato e venerato non meno dei gran maestri.

Passa all’Oriente Eterno, Giovanni Bovio, nel 1903 e Cagliari onorerà il rapporto con lui intrattenuto negli anni precedenti.

Nel centenario della morte la sua città natale – Trani – ne ha ridestato la grandezza umana, intellettuale e civile: basti vedere i siti "ad nomen" di internet.

Scrive di lui Todde nel suo romanzo: «…spesso gli vengono in testa frasi brevi che contengono molto. Lui restringe pensieri grandi in epigrafi da incidere sulla pietra…». Chiaro il riferimento all’arte delle sentenze morali che egli fa scolpire sulle lapidi. Anche quelle che custodiamo noi nei nostri cimiteri o nei nostri palazzi.

Mettiamola così. Bovio è un umanista, un massone allenato alla riflessione sul senso della esistenza umana, sul percorso della storia, sull’uomo che marca, con il suo genio e il suo lavoro, la storia collettiva. Ed è capace, secondo anche il gusto del tempo, di dettare sentenze tranchant, e dare i voti di merito ai trapassati. Epitaffi che riflettono anche il suo sentimento di solidarietà ideale o ideologica con alcuni figli della Sardegna del XIX secolo.

Il primo è Giovanni Battista Tuveri, forse l’intellettuale di maggior rango dell’Isola dell’Ottocento, il teorico del federalismo repubblicano, il deputato e sindaco di Forru/Collinas, il pubblicista ed il giornalista direttore di quotidiano – era il Corriere di Sardegna, che passava per organo della Massoneria cagliaritana ma anche nuorese e oristanese degli anni ’60 e ’70 dell’Ottocento.

«A Giovanni Battista Tuveri / che sdegnoso del presente / su cui si adagia / il dotto e ricco vulgo / presentì tempi di giustizia / e fu filosofo / nei pensieri e nella vita», è quel che Bovio detta allo scultore Emilio Atzeni che l’incide sul marmo, dentro la classica stella d’Italia circoscritta in una corona d’alloro le cui punte annunciano ciascuna un saggio del grande pensatore sardo. Opera di scalpello che sarà inaugurata, con intervento di bande musicali, sodalizi, rappresentanze scolastiche e parlamentari, la mattina del 5 febbraio 1888;

il secondo è Vincenzo Brusco Onnis – giornalista e letterato cagliaritano, responsabile di giornali democratici fin dagli anni in cui le costituzioni figlie della rivoluzione del 1848 (prima guerra d’indipendenza, le cinque giornate di Milano, ecc.) erano venute a segnare, come una cesura fra un prima e un poi, la storia d’Europa e dell’Italia ancora frammentata in staterelli: diresse Il Nazionale, diresse e fu columnist della Gazzetta Popolare prima della sua involuzione affaristica, ed a Milano de L’Unità d’Italia:

«A Vincenzo Brusco Onnis / con Saffi Quadrio Campanella / uno dei quattro / che più propalarono il pensiero di Mazzini. / Non gli ruppe mai fede / proclamandolo più che dottrina politica / religione civile / del rinnovamento umano». La firma è della giovanissima Associazione Repubblicana di Cagliari – sono studenti e operai soprattutto, poi c’è qualche artigiano e qualche professionista avvocato o medico –, ma la mano è ancora la sua, di Bovio. Il quale accompagna il testo con un biglietto autografo datato da Napoli il 30 ottobre 1896: «Cari amici, vi mando l’epigrafe per Brusco Onnis… La dottrina di Mazzini meglio particolareggiata in qualche punto e liberata in qualche altro di quel tanto di misticismo che raro abbandona le anime grandi, è la sola àncora che può negli intelletti infondere una certa luce che non li faccia brancolare fra la tirannide di qualunque forma e l’anarchismo». Sarà scoperta, la lapide, domenica 13 novembre 1896. E aggiungo che uno scritto di Bovio aprirà la lunga serie di testimonianze nel numero unico uscito nell’occasione del primo decennale della morte di Brusco, nel 1898;

il terzo è Efisio Marini, medico e scienziato naturale, ricercatore e sperimentatore di formule straordinarie per la conservazione dei corpi ora pietrificati ora allo stato naturale – con colorito ed elasticità – come accadde allo storico Pietro Martini nel 1866… Marini – quel Marini che i famosi Goccius de is framassonis del 1865, irridendo alle sue virtù di sperimentatore, avevano malignamente e beffardamente inserito nel piedilista della loggia Vittoria, ma Fratello confermato tale nei Bollettini del Grande Oriente della Massoneria Italiana,– , Marini si era trasferito a Napoli, deluso per l’inaccoglienza della sua città natale, e per la chiusura del mondo accademico ad ogni sua aspettativa di cattedra. A Napoli aveva incontrato Bovio, così come aveva incontrato Asproni infermo, che ne scrive nel suo Diario un mesetto prima della presa di Roma…

È del maggio 1902, in una lastra che sarà affissa in una parete dell’atrio universitario, oggi nel rettorato, che reca il bassorilievo bronzeo del pietrificatore (opera di Pippo Boero, il giovane massone allievo di Ettore Ferrari, che a Cagliari ha già realizzato l’erma di Giuseppe Verdi e fra tre anni realizzerà, in marmo, anche quella di Bovio stesso): «A Efisio Marini / che attenuando la forza corruttrice / placò la morte / non la fortuna / né l’ignavia dei vivi / che lasciarono spegnere tanta fiamma / senza alimento. / O Italiani / la Giustizia postuma è rimorso».

Bovio pensatore ed uomo politico in una indivisibile unità è, insieme con Carducci, Guerrazzi, Pisacane, ecc., tra i maggiori fornitori di motti catechistici che Il Dovere – il quindicinale repubblicano diretto a Cagliari, nel 1898, dallo studente (e prossimo medico psichiatra) Carlo Sirigo – propone al suo pubblico di “intimissimi”. Cagliari è, secondo anche la descrizione di Enrico Costa, una città spagnolesca, clericale e monarchica, moderata anche negli anni della sua modernizzazione, delle trasformazioni bacareddiane: e quindi i repubblicani sono una minoranza estrema.

Egli s’affaccia anche nei numeri unici che, in città come nell’altro capoluogo provinciale, i repubblicani stampano magari in onore di Garibaldi (è la “repubblica” sassarese del Fratello Soro Pirino e dei giovani che, come Enrico Berlinguer, fonderanno poi, nel nome della intransigenza ideologica, La Nuova Sardegna) …

Ci sono poi i telegrammi. È frequente che al termine di una manifestazione pubblica, di un congresso, o anche solo di un’assemblea di militanti con uno speciale tocco celebrativo, si decida di inviare un messaggio di confessione democratica ad uno dei leader di maggior luce nazionale. Per i repubblicani è proprio Bovio il destinatario preferito. «Cittadini riuniti commemorazione Cavallotti mandano Voi ossequio guarigione trionfo ideale democrazia», si scrive la sera del 6 marzo 1900 dalla grande sala della Società Operaia di via Barcellona angolo via Roma gremita di pubblico, presente anche il gen. Stefano Canzio, genero di Garibaldi.

Quando si svolge a Guspini la seconda assemblea regionale dell’Edera (di quell'Edera che era stata all’inizio il simbolo della Giovane Europa: Giovane Italia più Giovane Germania più Giovane Polonia, ecco le tre parti dell’Edera) – nell’ottobre 1903 –, Bovio è scomparso ormai da alcuni mesi. La sua figura ed il suo insegnamento campeggiano però nella corale esaltazione ideologica dei convenuti. Da lì parte un telegramma di saluto alla vedova: «Secondo congresso repubblicano sardo riunito Guspini invia sposa, figli venerato maestro reverente affettuoso saluto».

«Giovanni conosce la fame di questa città…»

È rimasto dietro i vetri sino a che Rosa è entrata dentro la bottega zuccherata. Poi si è seduto al suo tavolo e ha aperto la lettera arrivata questa mattina.

Quando Efisio ha visto la carta intestata del cavalier Tramontano ha sentito che stava iniziando qualcosa. Lo sanno tutti chi è Tramontano.

Chiude gli occhi. Ancora ricordi che oggi lo indeboliscono. Li caccia via con una mano, come si caccia via una mosca che però poi ritorna.

La legge lentamente la lettera di Alceste Tramontano:

Gentile dottor Marini,

quando il professor Mezzogiorno mi ha mostrato la mummia della ragazza di paese morta di colera ho pensato che il vostro talento è una disgrazia, come molti doni troppo grandi.

Vivete a contatto con l'aldilà e ne sentite ogni giorno l'odore che forse è migliore dell'odore che c'è di qua, almeno da queste parti.

Conoscete un segreto che vi isola, che vi isola come un artista. Lo so, lo so, me l'hanno detto che voi non tollerate d'essere considerato un artista e che ripetete sempre d'essere un artigiano. In effetti davanti alle vostre opere non si sente la vostra presenza ma, piuttosto, si riconosce l'essenza del defunto che non se ne vuole andare. Lasciare il corpo...

Scusate, faccio filosofia e io non sono un sapiente. Ma le vostre statue forzano a pensare anche il più indolente degli uomini.

Noi abbiamo un amico in comune che mi ha parlato di voi: Giovanni Bovio il quale, invece, è un artigiano dei vivi. Insomma, lui fa politica, lo sapete, e cerca di dare una forma onesta ai viventi.

Dottor Marini, desidero parlarvi.

La legge di nuovo.

Perché ha scritto “ragazza di paese”? Che importanza ha adesso da dove veniva quella ragazza mangiata dal colera? E poi perché quel “doni troppo grandi” che sono “una disgrazia”? Pietrificare i morti è un “dono troppo grande”? Però è abituato a sentire la gente riflettere - magari gente che non aveva riflettuto mai - davanti alle sue mummie di sasso. […]

Giovanni Bovio conosce la città, i luoghi, la gente e le azioni della gente. Vede nell'insieme - in un semplificato ma profondo insieme - il genere immenso dei poveri, quello più piccolo dei ricchi e quello ristretto e indebolito dei nobili che si è ammalato di vecchiaia. Giovanni usa il suo orto concluso come un astronomo che, anziché le stelle, osserva le persone nonostante il muro alto che lo separa. Invece di dividere il cielo in ottantotto parti lui divide la folla all'infinito e poi fa le somme, perciò fa politica. Non ama i cassetti asfittici di Tramontano, lui le azioni non le vuole ficcare a forza in un cassetto senz'aria. Crede che la politica degli eletti crei un ordine medio, porti qualche cattivo verso la statua di marmo dell'onestà e salvi qualche povero dagli ex voto senza speranza che gocciolano dolore. E perciò, spesso, gli vengono in testa frasi brevi che contengono molto. Lui restringe pensieri grandi in epigrafi da incidere sulla pietra, però deve parlare e parlare come tutti, come Efisio, per farsi comprendere. Dopo scriverà sulla pietra.

«Quindi, secondo te, Tramontano ti ha parlato di una giovane isolana morta di colera, ti ha fatto salvare un suo amico, questo Fiorentino che ora mangia filetto. E poi…».

«Giovanni, la ragazza non è morta di colera, non è morta di colera».

«.... Poi ti ha avvicinato alla famiglia del Restivo dove questa poveraccia lavorava come una schiava e da dove ti è arrivata una richiesta di mummificazione. È questo, in due parole?».

A Efisio non piace sentire tutto ridotto a poche parole: «Sì, è questo, è questo. Ha usato perfino la malattia di quel Fiorentino Matacena, un uomo simpatico, sono contento che ce l'ha fatta. Tramontano mi ha chiesto di curarlo per portarmi dentro questa storia, lo so... Ora Fiorentino è un malato guarito e non c'è uomo più fedele di un malato guarito, però resta un uomo di Tramontano. Fiorentino mi porta notizie che vengono da quei cassettini e a Tramontano porta notizie che provengono da me».

«Hai visto lo studio di Tramontano? Infila tutti gli avvenimenti dentro quei piccoli loculi. Ora su un foglietto ci sarà scritto “Efisio Marini” e chissà che compito, che direzione cerca di darti. Ti considera come un cassettino che contiene notizie».

Il giardino dei limoni è silenzioso.

Efisio non è più abituato al silenzio e neppure al profumo. In via Summonte è tutto una circolazione di gente e di odori. Ora, questo, gli sembra un silenzio fuori luogo, circondato dai rumori che qui non arrivano. Il giallo, oggi, gli mette agitazione addosso.

Tramontano lo vuole portare dentro una storia, contro qualcuno. Efisio lo sa.

Resta un po' zitto e respira. Il profumo dei limoni, dopo un po', calma anche lui, basta che non guardi questo giallo esagerato: «Non era lo stomaco di una ammalata, Giovanni, quello di Restitùta Serrale non era uno stomaco da malata…».

Giovanni non è un poeta: «Cosa vuole dire? Efisio, dovresti parlare come se io fossi uno che non sa nulla di nulla. Non farmi sforzare. Non parlarmi nella tua lingua da oracolo. Cosa c'entra lo stomaco di quella poveretta che hai pietrificato e poi rammollito?».

Efisio ha bisogno di essere ascoltato: «Insomma, voglio dire che se quello di Restitùta fosse stato lo stomaco di una malata di colera sui punto di trapassare non sarebbe stato come io l'ho trovato... Quello era uno stomaco da affamata e la fame, si sa, la provano i sani».

Giovanni la conosce la fame di questa città, che è come quella delle altre, ma è più grande, e sa di eternità: «Sì, la fame, da queste parti, è un sentimento. È una cosa tanto sentita che ispira, tocca la fantasia. È un pensiero dominante. Sì, alla fine hai ragione tu, chi pensa alla fame è gente sana. La fame è roba…».

«... roba che è lontana dalla morte, roba da vivi. Cibo e aldilà sono lontani se in testa hai l'idea di mangiare...»

Si ricorda di un villaggio della sua isola dove si portava da mangiare ai morti e il cibo restava lì. Così nel cimitero il ronzio delle mosche diventava tanto forte che la gente lo credeva il rumore dell'altro mondo: ma quello era proprio l'altro mondo. Uffa, pensa, sempre ricordi, ricordi... Allora a cosa è servito scappare?

«Lo so, lo so, Giovanni, che non importa a nessuno di questa Restitùta. Però se n'è occupato il cavalier Tramontano e se si è mosso lui... La ragazza è un granellino di una storia più grande... Fosse per Tramontano Restitùta sarebbe solo un corpo che non merita neppure il disturbo di darle un nome. Perché battezzare una come lei, cosa se ne fa di un nome? Il nome può servire solo per la sua folle cassettiera».

Giovanni non si perde in mezzo alle parole: «Ma stavi parlando dello stomaco di questa ragazza».

Efisio tira fuori dalla tasca un foglio, lo stira con cura sul tavolo: «Ricotta, pasta sfoglia, canditi, farina.., le prime cose che ho trovato dentro lo stomaco, quindi, le ultime arrivate... Mi spiego? Poi più in fondo...».

«Più in fondo?».

«Più in fondo significa più in là nel nostro tubo digerente, dove il cibo si mette in ordine come in una fila, come in una dogana. Una cosa dietro l'altra. Non si sbaglia».

«Ho capito, ho capito, Efisio...».

«Allora continuo, lo vedi che ho una lista. Più avanti, dicevo, ho trovato carne, pomodoro, capperi, prezzemolo, forse aglio. Più avanti ancora, quasi interi - li avevo pietrificati insieme a Restitùta - c'erano dei ravioli: doveva avere tanta fame che li ha buttati dentro senza masticarli. I moribondi nella mia città non mangiano come a un matrimonio. Una donna magra che mangia tanto... Una spiegazione ci sarà. Anzi, una spiegazione c'è! C'è un momento nel quale le donne mangiano di più».

Giovanni si allunga sulla sedia, chiude gli occhi: «E allora?»

Efisio guarda in alto: «É arrivata già morta all'ospedale degli Incurabili... L'hanno presa per colerosa, pallida, magra e, soprattutto, morta…».

«Da dove l'hanno portata?»

«Trovata, è stata trovata o fatta trovare in vicolo delle Anime. Chi l'ha portata agli Incurabili ripeteva “colera... colera... colera” e la suora dice che perciò ha scritto “co-le-ra”. Pallida, ma più pallida di un defunto. Bianca, candida come chi il sangue l'ha perso. E lei l’aveva perso tutto. Ma alla suora è bastato sentire colera: lei si è accontentata e, ma questo è molto peggio, mi sono accontentato anche io, io…

Si alza e cammina intorno a Giovanni. Gli sfugge l’indice verso il cielo: «Un'emorragia, Giovanni: tutto il sangue era scappato via dall'utero Perciò lei

sembrava di neve anche se era una donna mezzo berbera. La spiegazione della morte di Restitùta Serràle è nell'utero. Glielo hanno perforato. No, no, perforato è una parola troppo gentile. Glielo hanno lacerato, ecco la parola. Non riesco a immaginarmi un'offesa peggiore per un corpo che di offese ne riceveva ogni giorno, di continuo».

Giovanni capisce che Efisio gli sta descrivendo un orrore, ma non lo comprende tutto: «Perché? Dimmi il perché».

I giri intorno a Giovanni diventano più veloci e l'indice di Efisio è più alto che può: «Lo sai, lo hai sentito dire, lo hai visto da tua moglie, insomma, si sa... Si sa che il primo segno della gravidanza è l’appetito. Restitùta era gravida. Quando l'ho aperta e ho guardato nello scavo del suo addome ci ho trovato un utero ingrandito, rotondo, ancora gonfio. Restitùta era gravida».

(Giorgio Todde, E quale amor non cambia, Edizione Frassinelli, 2005, pp. 16/17, 51/56)

L’esperienza del colera napoletano (e cagliaritano)

Ne ha accennato la pagina del romanzo di Todde. Il colera napoletano. Nella trasposizione letteraria l’evento è collocato nove anni prima che effettivamente scoppiasse quella terribile epidemia che, arrivata dal sud della Francia e scesa poi per lo Stivale, fece fuori centinaia di campani, ma poi anche altri residenti nelle regioni meridionali, Sardegna e Cagliari incluse. Fu l’occasione per riconosciuti atti di amore sociale ai limiti dell’eroismo, perché a rischio continuo di contagio ai propri danni, di Bovio e Marini.

Marini se n’era andato da Cagliari, sperando in un insegnamento continuativo all’università di Napoli, dopo che nella sua città questo gli era stato precluso. Bisognava sempre barattare con la formula segreta della pietrificazione. Per questo, a 34 anni, aveva salutato e s’era sistemato nell’antica capitale del meridione continentale. Dove era entrato in grande confidenza con tutta una serie di napoletani doc o d’elezione: fra i primi Matilde Serao, quelli che un giorno fonderanno il quotidiano Il Mattino, Salvatore di Giacomo – il celebre poeta e autore di testi di canzoni a fine Ottocento –, e Giovanni Bovio, pugliese di origine.

Dunque si era saldata quella amicizia e rafforzata sempre più lungo un trentennio, e una delle esperienze più forti che essi condivisero fu proprio quella della lotta al colera e del soccorso alle vittime.

Soltanto nel mese di settembre del 1884 furono riscontrati oltre 3.300 casi, il 90 per cento fra i quartieri poveri e malsani. Allora Napoli contava 45mila vani e 54mila bassi. Così allignò il vibrione. Era un'epidemia che raccontava la miseria materiale e morale della città. White Mario, moglie inglese del Fratello massone Alberto Mario – uno dei grandi mazziniani di quel pezzo di Risorgimento – scrisse: «La prostituzione nelle infime classi è un mestiere come un altro… permette persino di essere una buona madre di famiglia… E come possedere idee di moralità? Vivono nelle stesse camere varie famiglie: dormono nello stesso letto padre, madre, fratelli, sorelle. Al teatro anatomico, ove si sezionano i cadaveri dei poveri… fra le ragazze dai quindici anni in su non si notò nessuna vergine».

Collaborarono come un sol uomo laici anticlericali e militanti dell’apostolato cattolico con in testa il cardinale arcivescovo Guglielmo Sanfelice… Tutti parteciparono al soccorso, le parrocchie e le logge, i repubblicani e socialisti ed i confratelli della Madonna o di San Gennaro, senza differenze e senza ambizioni di benemerenze fra i volontari… I massoni portavano le tre stellette sul petto e la croce verde sul braccio, nessuno si scandalizzò… Altroché!

Anche Andrea Costa, deputato socialista, si presentò volontario. Una storica (Lilla Lipparini) ha scritto in una biografia di Costa “rivoluzionario”: «Soltanto il 4 ottobre lasciò Napoli per tornare a Imola. Ma prima di partire Giovanni Bovio, Gran Maestro della Loggia napoletana, lo accolse nella setta. Quando egli lasciò Napoli, era il fratello Costa».

Marini riuscì a frenare le forme dissenteriche proprie del virus attraverso quell’acetato di alluminio che, fra gli altri composti, aveva utilizzato per i suoi bagni conservativi, anche se poi preferì puntare su altre sostanze con minori controindicazioni… Fu, Marini, un campione di carità civica, un santo autentico nella competenza e nel servizio alla causa dei malati, nel 1884, alla Sezione Mercato e Torre Annunziata!

Fissò sulla carta la sua testimonianza scientifica, trasmessa al commendatore Mariano Semmola, Ispettore sanitario della Croce Bianca. Una copia di quel libretto preziosissimo, firmato con dedica dall’autore, si trova nella nostra Biblioteca Universitaria. E nell’ottobre dello stesso 1884 ricevette, con altri medici e volontari, il diploma di benemerenza, di «valentissimo e solertissimo».

Pari riconoscimenti ebbe, sotto il profilo della organizzazione dei soccorsi, Giovanni Bovio.

E vediamo adesso una pur rapida scheda biografica di Bovio, prima di chiudere con il ripasso dell’amore che per lui nutrì Cagliari: quell’amore che portò la città a onorarlo all’indomani della morte, e poi, due anni dopo, a celebrarlo con il monumento in marmo bianco collocato nello square e volto verso la stazione, proprio ai bordi di quello che è il laghetto oggi di piazza Matteotti…

Un monumento che ebbe un duplicato in gesso pesante entrato da subito negli arredi d’arte patriottica della loggia massonica intitolata allora a Sigismondo Arquer, dal 1907 nella parte inferiore della via Barcellona. Un busto che troviamo documentato nell’inventario datato 1910 delle suppellettili nobili dei Passi Perduti della casa massonica. Un busto che, secondo una ricostruzione più che attendibile, fu fra il bottino del sequestro/saccheggio che i questurini fascisti compirono nel novembre 1925 anche nella loggia di Cagliari, e che finì per quasi mezzo secolo in un magazzino del Comune – e chissà cos’altro c’è di nostro, nei magazzini comunali…

Allora, era il 1970, esso fu recuperato dal compianto Fratello Luciano Marrazzi – attivo nella loggia Hiram –, che era anche un fedele mazziniano, e dal pure compianto segretario repubblicano Bruno Josto Anedda – giornalista di Radio Cagliari e collaboratore della facoltà di Scienze Politiche, colui che è stato il primo scopritore delle casse contenenti il monumentale Diario di Giorgio Asproni, poi pubblicato in sette volumi dalla stessa Facoltà.

Fu chiesto al sindaco del tempo, credo ancora Paolo De Magistris, che ha sempre avuto un fine senso della storia, di recuperarlo per la sezione repubblicana allora in via Sonnino, dove anche io iniziai la mia militanza nella Federazione Giovanile e dove lo trovai all’inizio del 1971: per me la scoperta, vis-a-vis, del risorgimento umano, non soltanto ideologico…

Giovanni Bovio, pugliese di Trani, visse 66 anni, dal 1837 al 1903. Nacque nel Regno delle due Sicilie, morì quando già il Regno d’Italia era consolidato.

I grandi eventi della storia nazionale lo videro, nel secolo, 11enne nell’anno delle rivoluzioni costituzionali (1848) e della prima guerra d’indipendenza; 22enne nell’anno della seconda guerra d’indipendenza che strappò la Lombardia all’Impero austro-ungarico; 24enne nell’anno dell’unità d’Italia, all’indomani dell’impresa dei Mille di Garibaldi; e dunque già uomo fatto – 29, 33enne – nel 1866 e nel 1870 quando il processo risorgimentale si concluse (salvo il nuovo tempo della grande guerra per Trento e Trieste) con la terza guerra d’indipendenza che portò il Veneto nella compagine territoriale della nazione, e con la famosa breccia di Porta Pia, che recò Roma e il Lazio a saldare nord e sud d’un paese finalmente unito almeno giuridicamente, non ancora economicamente né socialmente.

È in uno spazio di questa geografia temporale che egli venne iniziato alla Massoneria: accadde quando era 26enne, nel 1863; la loggia s’intitolava a Caprera ed era al suo Oriente nativo di Trani. Ne sarebbe stato prestissimo Oratore.

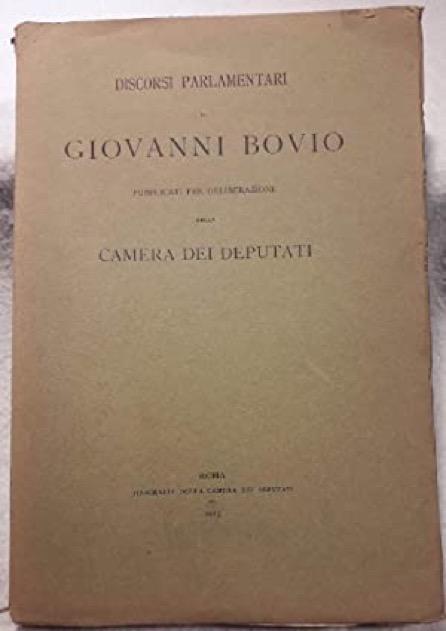

Nel volume edito dalla Camera dei deputati nel 1915 con i suoi discorsi, una lunga prefazione accenna a qualche suo passaggio biografico: nel 1866 concorre al posto di bibliotecario a Bari, e l’anno dopo alla cattedra di diritto penale. L’ambiente non è favorevole, gli consigliano di trasferirsi a Napoli: qui prende l’insegnamento di letteratura italiana all’Istituto Marotta e Del Vecchio, vince il concorso per l’insegnamento di letteratura italiana al liceo Principe Umberto, ma dirottato ad Avellino rinuncia; e comincia a pubblicare: nel 1872 il Saggio critico sul fondamento etico del diritto penale, nel 1873 i Discorsi politici (subito sequestrati dalla polizia); verranno poi il Sommario della Storia del Diritto, il Corso di Scienza del Diritto e la Filosofia del Diritto; dal 1875 copre all’università, come professore pareggiato, la cattedra di enciclopedia del diritto… Infine ogni suo discorso in parlamento ha lo spessore del saggio.

Gli è chiara la natura profonda del contrasto con l’Austria che è «uno Stato senza nazione, [mentre] l’Italia è uno Stato che deve compiere la nazione a spese dell’Austria. L’una è una espressione diplomatica; l’altra è una espressione geografica. Sono dunque i termini della più flagrante contraddizione innanzi al nuovo diritto pubblico… Il compimento dell’Italia che non sarà mai l’Italia con l’Austria in casa è una condanna di esilio dell’Austria… L’Austria trovasi a gran disagio tra l’impero tedesco, inteso a germanizzarsi, l’impero russo inteso a dilagarsi quanto la Slavia e il regno italico tirato verso le sue naturali frontiere. Ad essa gioverà sempre un buon colpo d’accetta sull’Italia donde mosse la scintilla. La scintilla, dico, cioè la missione dell’Italia, che oggi si concreta nel principio di nazionalità, il quale trasformando la carta d’Europa, è il verme roditore dell’Austria».

La sua carriera parlamentare – se di “carriera” può parlarsi per un uomo della sinistra mazziniana mai organico all’establishment anche quando la sinistra costituzionale andrà al governo – iniziò nel 1876. Sarebbe restato a Montecitorio fino alla morte, cioè alla XXI legislatura iniziata nel 1900 (quella stessa cui partecipò anche il nostro Ottone Bacaredda): un quarto di secolo e poco più.

Mi piace vederlo, sotto un certo profilo suggerito anche dal calendario, come la prosecuzione ideale di quel che fu Giorgio Asproni, alla Camera dal 1849, e che proprio nel 1876 cessò la sua militanza non solo parlamentare, ma nella vita.

Questa prolungata esperienza di deputato si intreccia con quella massonica: egli è fra i grandi nomi dei partecipanti all’anticoncilio di Napoli del 1869 – riunente i liberi pensatori d’Italia e d’Europa come contraltare del Concilio Vaticano I di Pio IX, che avrebbe definito il dogma della infallibilità pontificia; nel 1882 egli è eletto nel Grande Oriente (così si chiamava il corrispondente del Consiglio dell’Ordine) e nel 1887 presiede la Costituente di Roma (in sostanza la Gran Loggia, riunita nella modesta sede di via Campo Marzio, palazzo Poli). L’anno dopo viene affiliato alla loggia Losanna all’Oriente di Napoli, e l’anno dopo ancora – il 1889 – viene eletto per un quinquennio Grande Oratore del GOI.

L’elezione a Grande Oratore avviene nel giorno bruniano per eccellenza – il 17 febbraio –, quello che ricorda l’“abbruciamento”, nel 1600, a Campo de’ Fiori. Quel Campo de’ Fiori in Roma nel quale Bovio tiene l’orazione ufficiale in occasione della inaugurazione del solenne monumento opera di Ettore Ferrari, il 9 giugno 1889. Manifestazione cui partecipa anche una delegazione cagliaritana, che al ritorno in città tanto semina da suggerire la fondazione di un’officina intitolata a quel Sigismondo Arquer teologo e giurista cagliaritano che aveva anticipato di 29 anni – lui nell’autodafè di Toledo – l’abbruciamento di Giordano Bruno ad opera della Santa Inquisizione.

Dice Bovio, e sono parole che bene rappresentano la sua personalità intellettuale: «Qui fu arso, e le ceneri non placarono il dogma; qui risorge, e la religione del pensiero non chiede vendetta. Chiede la tolleranza di tutte le dottrine, di tutti i culti, e culto massimo la giustizia: in luogo della contemplazione il lavoro, della credulità l’esame, dell’obbedienza la discussione, della preghiera la rivendicazione e l’opera. Diventano articoli di questa religione le ricerche della scienza, gli equi patti internazionali, e le universali esposizioni del lavoro universale. Questa fede non ha profeti, ha pensatori: se cerca un tempio, trova l’universo; se cerca un asilo inviolato, trova la coscienza dell’uomo. Ebbe i suoi martiri: impone che da oggi le riparazioni non siano postume».

È del 1892 un suo solenne discorso, quale rappresentante straordinario del governo dell’Ordine, alla Massoneria napoletana. Accennando al recente congresso della pace tenutosi a Roma, ritorna a considerare la natura profonda della Libera Muratoria. Dice: «Il congresso indicò alcuni mezzi, che valgono ad affratellare i popoli, ma la somma dei mezzi è in potere dell’Istituzione massonica, che per origine, progressi, statuti, universalità, mira all’unità concreta e organica dell’umana famiglia. E tutte le discussioni tendenti all’universalità pratica restano accademiche, se la Massoneria non se ne impossessa. Questa istituzione è il naturale segretariato internazionale».

La qualità templare – la virtù morale degli Artieri del Tempio – è un suo assillo: «V’inculco silenzio, longanimità e fede. Le nostre deliberazioni non debbono essere note oltre quel termine: ciascuno deve informare l’ambizione sua ai comuni intenti; e dovete confidare più nel valore che nel numero. I nostri propositi non ci consentono indulgenza verso i manchevoli, e chi ha da essere mandato via, andrà!».

Nel 1896 – l’anno dell’assunzione del Supremo Maglietto da parte di Ernesto Nathan a palazzo Borghese, nuova sede massonica – Bovio è lui stesso nella terna (con Achille Ballori che diventerà più tardi Sovrano Gran Commendatore scozzese). Ed è singolare – ma non certo sorprendente – che nello stesso anno (l’8 giugno) egli depositi al tavolo del presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Di Rudinì una interpellanza circa taluni provvedimenti governativi riguardanti la cosiddette “società segrete”: «La Massoneria è istituzione universale quanto l’Umanità ed antica quanto la memoria. Essa ha le sue primavere periodiche, perché da una parte custodisce le tradizioni ed i riti che la legano ai secoli, dall’altra si mette all’avanguardia di ogni pensiero e cammina con la giovinezza del mondo». Sono le sue parole.

E basta anche soltanto scorrere le pagine dei maggiori massonologi italiani – da Rosario Esposito ad Aldo Alessandro Mola, da Ferdinando Cordova a Fulvio Conti – per trovare il suo nome citato forse più di tutti, alla pari dei gran maestri e dei sovrani gran commendatori.

Ad uno di questi maggiori autori, don Esposito, si debbono forse gli studi più approfonditi anche sull’opera scritta di Bovio. Richiamo, fra i molti altri saggi, il Giovanni Bovio tra l’Apostolo Paolo e S. Tommaso d’Aquino, offerto come «contributo alla storia della Chiesa e della Massoneria nel secolo XIX», da Bastogi Editore. Qui sono larghi richiami al dramma teatrale Cristo alla festa di Purim, rappresentato con grande successo di pubblico ma gran scandalo clericale nel 1894, al pari del San Paolo che, con non minore scandalo, sarebbe stato messo in scena nel 1895. Varrà ricordare che l’apostolo è presentato in dialogo con Seneca e Lucano e che, scavando nelle sue parole e arrivando al nocciolo del suo pensiero, pare emergere l’intenzione vera e profonda dell’apostolo: non la fede per la fede, ma la fede per la politica. Eresia. Scrive un giornale cattolico napoletano del tempo: «il suo pensiero oltrepassa la sua fede, egli simulando odio al pensiero, ha pensato. Ma a chi? Forse a Cristo? No, allo Stato. Nella parola che si porta, il suono è Cristo, lo spirito è la vendetta ebrea contro l’impero latino. Sminuire in Roma la religione dello Stato, proprio del genio latino, per introdurvi un Dio inerme che non è nato da noi; e seminare nella città una setta di uomini ai quali è voluttà la morte: ecco i mezzi».

«Giovanni, basta provocarti e tu... hai risposte per chiunque apra bocca»

«Dunque parti, Efisio? Hai deciso? Nostalgia?» «Certo che ho nostalgia... è una pena.»

«E Rosa?»

«Rosa è grande, sa come fare con Carmina. E poi può contare su di te. Ma non parto soltanto per vedere apparire dal mare il mio promontorio santo. Non è nostalgia e basta. A vedere casa mia ci vado senza bisogno che Tramontano mi stuzzichi».

«Lo so. Parti per capire cos'è successo a questa Restitùta Serrale... Per cercare l'origine delle cose... me l'hai spiegato. Ti sei fatto prendere nella tagliola da Tramontano. Questo lo capisci, no? Ti ha messo un'esca sotto il naso e l'esca ora ti porterà a vela e a vapore verso il tuo scoglio. Hai desiderio di un'isola? Ce n'è più vicine».

Efisio si tiene la fronte dove sente bruciore: «Voglio prendere la nave e tornare in città, e aspettare di vederla. Sto lontano da tanto tempo che mi sento come se la dovessi fondare io. Lo so che è una trappola, lo so che mi hanno provocato. Ma hanno indovinato tutto. Hanno indovinato che io non resisto».

Giovanni guarda la luce che si muove sulla faccia di Efisio. Il suo amico ha in testa un pensiero unico, ramificato ma unico: «Però tu sei più acuto di loro... È questo che pensi, vero? E sai pure che hanno intuito solo una parte di te e che la tua parte sotterranea non la sospettano neppure. Stai attento: Tramontano ti ha conosciuto più in fretta di me. È un uomo profondo, ricordatelo, profondo come un cratere... Lo so cosa ti spinge, Efisio... È anche il puntiglio».

«Tu, tu mi parli di puntiglio... Ma se qua lo sanno tutti, Giovanni, che basta provocarti e tu... Risposte per chiunque apra bocca, precisazioni, correzioni...».

«Reagisco, certo, come tutti. Ma io calcolo ed esercito l'arte canonica della discussione. Ho il mio giardino profumato e là calcolo, Efisio. E sinora non ho sbagliato. I limoni, lo sai, tengono puliti gli intestini e chi fa politica l'anima ce l'ha da quelle parti. Tu sei medico e l'anima chissà dove ce l'hai. E non hai un giardino di limoni dove riflettere. Però la testa, quella ce l'hai dove ce l'hanno tutti e sei convinto, nel fondo della testa, di essere superiore ai fatti, di riuscire comunque a dargli la direzione che vuoi tu. Attento, attento ché Tramontano è furbo e intelligente non solo di suo. Lui ha una tradizione lui, viene da una tradizione. Tu no, tu sei un inizio, e non si sa dove vai a finire».

Efisio si scarmiglia se qualcuno parla della sua solitudine, come se lui fosse uscito dal niente: «Lo so, tutto quello che arriva lì nel suo studio ci arriva da secoli. Il cavaliere è un piccolo pontefice eletto. Non lo ha scelto il caso». Si tiene più forte la fronte: «Ma non c'è nulla da fare, te l'ho detto, è una forza che mi arriva da chissà dove e io non resisto».

Giovanni diventa rosso però non alza la voce: «Ti esibisci... sei un vanitoso.., vuoi fargliela vedere ‘tu... Ecco, signori, questa è la mia testa e io la uso come voglio, poi succeda quello che le mie idee fanno succedere. Ai fatti l'indirizzo dove presentarsi glielo dò io... Questo ti passa nel cervello».

A Efisio ricordargli come è fatto non piace. Però si fida del profondo di sé dove conserva una forza che nessuno conosce salvo il suo padre scolopio del liceo che ora è polvere celeste. E poi non è vero che lui viene dal nulla, lui un suo principio faticoso lo ha avuto: «Giovanni, ho prenotato la cabina nel vapore. Dalle mie parti inizia la festa crudele del caldo. Se non torno da queste parti sarà perché un'anofele mi ha mandato nell'aldilà».

«È nato tutto da questa Restitùta Serràle, vero?».

«Non me la dimentico e non mi dimentico neppure l'errore di averla presa per una morta di colera. Era morta ammazzata. Io voglio capire e non finire come quelli della mia città addormentati dall'odore del pesce arrosto come se l'esistenza fosse un'unica, lunghissima digestione».

Efisio apre la sua borsa e ne tira fuori un quaderno nero: «Sai di chi è questo quaderno, Giovanni?».

«No».

«È un diario, il diario di Restitùta...».

«Quella ragazza sapeva scrivere?».

«Restitùta scriveva, sì... Ma questo foglio in mezzo al quaderno non è scrittura sua... Guarda».

Giovanni prende il quaderno e guarda il foglio: «Sì, sono scritture diverse e nel foglio ci sono dei versi... Lei ha conservato versi scritti da un altro».

Li legge e poi li legge di nuovo: «Questi sono versi di uno che magari si veste come un poeta, si muove come un poeta ma...».

«Scritti da uno che ha pennino, calamaio e tempo per cercare le rime. Restitùta li ha rubati».

«Chi ti ha dato il quaderno e il foglio? No, zitto... ho capito... Fa parte dell'esca per farti abboccare. È stato Tramontano a darti foglio e quaderno».

«Bravo Giovanni, vedi che è un'esca talmente viva che attira anche te? E ora, usa la fantasia e indovina chi ha scritto i versi. Dimmi a chi ti fanno pensare... da quale testa sono usciti. Su, leggi di nuovo».

E quale Amor non cambia E resta immutata forma... Una fiamma, un lampo, una freccia che mi brucia, ferisce e fa breccia nella cèrvice mia insanguinata... Ma quel nero è amor che non voglio, e quel sangue è tutto il mio doglio, è un Amor, un Amor che non cambia...».

«È interrotta a metà», la barba di Giovanni è ferma perché si sono fermati i pensieri. «Non so, Efisio, non so chi l'ha scritta. É brutta... Un cervello insanguinato che genera idee... Un amore nero... Brutta».

«E un amore che non cambia.., un amore che non cambia... Nervi malati».

Giovanni si dà una manata sulla fronte: «Antonino del Restivo! È lui l'autore dei versi, vero? É lui?».

«Sì, li ha scritti Antonino».

«Questa è molto di più di un'esca, Efisio. Tramontano ti ha consegnato veleno, un veleno molto amaro».

Efisio si attorciglia il ciuffo: «Parto, torno nella mia città».

(Giorgio Todde, E quale amor non cambia, Edizione Frassinelli, 2005, pp. 68/73)

Il pensiero di Bovio. Iniziamo dall’alto, o dall’Altissimo, e d’altra parte, trattandosi di un filosofo… Iniziamo dal suo l’ateismo religioso. Mazziniano ma non credente altro che nelle forze morali e materiali dell’uomo. Il teismo (più che il deismo) di Giuseppe Mazzini è cosa certa, e Bovio però, pur distante da quell’impostazione dell’Apostolo genovese, neppure la confina in una sorta di barocca emotività: «Il Dio di Mazzini non è un’esplosione sentimentale, un residuo di reminiscenza o un espediente politico, è tutto un risultato storico», scrive.

Profilo d’un gigante umile e morale

Anche il pensiero della sua prossima morte racconta della sua personalità d’acciaio. «Voglio essere portato al cimitero senza preti e senza seguito o pompa. Mi farai mettere sul carro comune, e deve bastare. Non voglio discorsi necrologici e se morrò questa mia volontà indicherai al presidente della Camera. Voglio una fossa comune né permetterai un’epigrafe o altro segno. Tu sai come sono vissuto e sai bene che il tuo dovere è di adempiere questa mia volontà», ha scritto al figlio Corso, il 29 gennaio 1896, sette anni prima del fatale evento.

All’indomani delle esequie, poi, così riferirà (il 17 aprile 1903) l’agenzia di stampa Stefani: «I funerali di Bovio, senza pompa…, furono imponenti per il larghissimo concorso dei cittadini. Il feretro era portato a spalla da studenti e amici. Si notò una sola corona della famiglia. Lo seguivano le autorità, vari senatori, numerosi deputati…, le associazioni, gran numero di cittadini d’ogni ceto e numerosi studenti. Il corteo percorse il rettifilo e la via Garibaldi, affollatissima, e si sciolse nella piazza Carlo III. Lungo il percorso i negozi erano chiusi. Piovve».

Aprile 1903. Scrive La Sardegna Cattolica, giornale clericale cagliaritano diretto dall’avvocato e conte palatino Enrico Sanjust di Teulada: colui che nel 1896, all’indomani della inaugurazione del nuovo Tempio massonico di Cagliari forse ancora nella via Gesù e Maria civico 18 (via Eleonora d’Arborea) ma più probabilmente a palazzo Vivanet appena inaugurato, ha scatenato, con il suo quotidiano nuovo fiammante (appunto La Sardegna Cattolica) l’ira antimassonica, in contemporanea con la celebrazione a Trento del primo congresso antimassonico internazionale: «A sessantadue anni, demolito per così dire brano per brano da crudele dolorosa malattia, scende nel sepolcro Giovanni Bovio.

«Noi fissiamo con profonda tristezza quel sepolcro, non confortato dal raggio della fede, non protetto dall'ombra della Croce, noi rivediamo, con memore melanconico ricordo, la severa figura del filosofo, che nella nostra gioventù vedemmo dall'alto di una cattedra brandire a una folla di giovani la incompresa e spesso incomprensibile parola di una scienza, nella quale cerca indarno riposo lo spirito avido di verità…

«Noi, nel silenzio e nella meditazione, imploriamo sull'estinto la misericordia di Dio, deploriamo che tanto tesoro d'ingegno, tanta naturale bontà, siano andate miseramente sciupati…».

Quando, sei mesi più tardi, la sezione repubblicana lancerà l'idea di un monumento "in onore" e di una pubblica sottoscrizione per sostenerne le spese, la Sardegnetta (26 ottobre 1903) non farà sconti, precisando: «Perché un monumento a Bovio? Perché, soprattutto, un monumento a Bovio, in Cagliari? Giovanni Bovio fu uomo onesto, uomo di carattere…; ma basta questo per mendicare l'onore del marmo? Come uomo politico non ebbe che qualità negative; come pensatore, come filosofo, come scrittore, il giudizio spetta ai posteri…

«Per la Sardegna poi e per Cagliari che non hanno trovato voglia e denari per monumentare tanti uomini veramente illustri italiani e sardi, quale significato potrebbe avere un monumento a Giovanni Bovio? Non altro che quello di una manifestazione repubblicana; vale a dire una manifestazione incosciente e non sincera».

Così i clericali. Diverso è per i socialisti. La Lega – organo della locale sezione – aveva già espresso, sincero, il dolore per quella dipartita scrivendo il 19 aprile: «Visse come un savio antico e morì, povero, nel silenzio della sua casa, sacra alla Virtù e alla Bellezza. Egli, che in tutta la vita esercitò il culto della Sapienza, nell'amore, in diretto contatto con le forze vive della sua terra e con le energie potenti della sua stirpe, è oggi accompagnato al riposo dal pianto e dalla riconoscenza di tutto il Popolo d'Italia che l'amava come fosse il figlio migliore...

«Gran parte della nostra anima giovanile cade con Lui, dal quale imparammo la parola della Bontà e del Sacrificio; gran parte dei ricordi della nostra vita passata svaniscono con lui che era per noi tutti, uomini di lotta, il simbolo più alto e più puro dell’Umanità Nuova».

Ora che, superate tutte le difficoltà frapposte dai molti chierichetti municipali, il monumento può essere, è ancora La Lega socialista (28 maggio 1905) a scrivere: «Giovanni Bovio fu, dopo Mazzini, il miglior genio italiano del secolo scorso: egli degli antichi Greci e Romani ebbe il diritto senso del dovere, di Dante la serena e austera grandezza dell'anima, di Giordano Bruno la ferma costanza del martirio. Tutto ciò che fu grande nel passato fu suo ammaestramento, tutto ciò che fu nobile nel presente fu suo comandamento.

«La sua prima gioventù accompagnò l'epico e glorioso periodo delle lotte per la libertà della Patria… restituire Roma – liberata dalla bieca ombra del Vaticano – all'antica grandezza e all'antica libertà della Repubblica; infondere nell'animo della Nazione il rigido senso del dovere e della libertà; compiere nei suoi limiti e nella sua naturale forma di governo la Patria; far trionfare nell'arte, nelle lettere e nella scienza il pensiero laico, nei santi nomi di Dante, Vico e Tacito…

«Possa la sua santa memoria, invocata nel cielo della vecchia e forte isola nostra, scuotere dall'oblio a nuova e operosa vita che ancora conserva nell'animo liberi sensi…».

E dopo i clericali, avversari, ed i socialisti, amici, ecco i liberali de L'Unione Sarda, rispettosi vicini: «L'uomo che, a Napoli, giace da più settimane nel suo letto di dolore – aveva scritto il 16 marzo 1903 – milita in un campo assai diverso dal nostro; ma non perciò si leva da queste colonne meno caldo e sincero il voto perché il vegliardo, che è decoro della tribuna parlamentare e della cattedra, lo scienziato insigne, il patriota intemerato, che fu modello di carattere e specchio di virtù civili, sia conservato alla vita».

E ancora: «Il Bovio è considerato non solo come il capo della parte democratica delle provincie meridionali... Egli… ebbe, come il grande Genovese, innato lo stesso sentimento del dovere e considerò come lui la vita una missione, come lui ebbe culto supremo per l'onestà; e in questi giorni, pure tra le sofferenze della sua infermità, Egli si compiaceva delle disposizioni del ministro Nasi per l'adozione del libro di Mazzini nelle scuole».

E quindi, il 16 aprile: «È morto. Egli voleva che le sue teorie avessero trionfato non per impeto di violenza, ma per forza di convinzione. È così che la sua parola, nelle bufere della Camera, s'elevava alta e impersonale, calma e serena, e di fronte a lui, come dinanzi a un candido patriarca, di fronte al suo gesto ampio e solenne, le ire tacevano e gli animi immantinente s'acquietavano».

Ora, L’Unione Sarda appoggia l'iniziativa del monumento. Lo fa anzi da quando la sezione repubblicana ha lanciato l'idea, riferendone a più riprese e raccomandando calma e pazienza a coloro che lamentano il boicottaggio da parte dei troppi esponenti conservatori del Municipio.

Commemorato dal Fratello Luigi Rinonapoli-Volpe, direttore della Scuola tecnica di via Collegio («senza disturbare il corso delle lezioni»), Bovio è stato pianto, in città, in quell’aprile 1903, naturalmente anche dalla Massoneria. Due telegrammi sono partiti dall'Ufficio centrale delle Poste di via Baylle:

«Signora Bovio – Napoli. La loggia massonica "Sigismondo Arquer" immersa nel più profondo dolore per lutto che colpisce la Famiglia massonica, la Scienza, la Patria, Vi prega gradire, nell'ora triste, attestazione proprio cordoglio, simpatia per voi fedele compagna dell'illustre fratello»;

«Venerabile loggia "Losanna" – Napoli. Vi sarò grato se vorrete rappresentare loggia "Sigismondo Arquer" alle onoranze funebri che Napoli tributerà all'illustre fratello Bovio. Il Venerabile».

Alla vigilia della inaugurazione del monumento, giù il cappello anche da parte dei redattori del quotidiano radicale di Umberto Cao, l’antibacareddiano numero uno, Il Paese. Il 27 maggio 1905, giusto quando sta per essere scoperto quel marmo tanto disputato: «È anche con l'azione psicologica che un monumento può esercitare sulle masse, che si educa il popolo e lo si eleva alla consapevolezza degli ideali più liberi e più puri».

E poi ancora, riferendo i dati biografici essenziali di Bovio: «Nacque a Trani, cittadina in provincia di Bari: fu un uomo politico di fede repubblicana temperata, oratore poderoso, filosofo profondo, drammaturgo geniale. Nacque da genitori poveri, da solo provvide alla propria istruzione; è noto che egli non ebbe mai alcun diploma ufficiale nel corso dei suoi studi e che si affermò nel campo scientifico solamente colla forza del suo ingegno.

«Fu in intima corrispondenza con Garibaldi, con Aurelio Saffi, con Mazzini. Tra Bovio e Mazzini però ci fu una linea di divisione: dio. Il filosofo e patriota genovese non vide l'attuazione dei destini della Patria nell'umanità che con dio. Bovio invece non fu deista. La natura e la storia per lui sono il risultato di un processo di formazione autonoma e la sua dottrina, nutrita dalle teorie scientifiche moderne e fondata su una coscienza positivista, prese le linee di un naturalismo matematico. La filosofia di Bovio riafferma l'enunciato del Vico che la storia è l'opera degli uomini».

Infine i repubblicani. Era stato allora il giovane avv. Enrico Nonnoi – prossimo Fratello della Sigismondo Arquer anche lui – a dire degli stati d'animo dei compagni di fede del leader agonizzante in un lungo articolo ospitato (il 15 marzo 1903) con un gran risalto da L'Unione Sarda: «La bontà! questa la sua arma più forte, a cui nessuno ha potuto mai resistere, come allo sguardo ammaliante di Cristo. Di lui si dirà che fu grande, ma chi lo conobbe un istante solo, chi lo ebbe maestro od amico dirà che fu un Buono. Perché mai un uomo in vita sua fu tanto amato, né mai nome meritò tanto amore».

E ancora: «Qual vuoto immenso dopo di lui! Resteranno eterne le opere e la memoria, è vero sì, ma ai discepoli nella fede mancherà il maestro adorato, lo sposo alla sua donna, ai figli il babbo affettuoso, al popolo il suo vecchio educatore… Non chinò mai il collo dinanzi ai potenti, che piuttosto a costoro spezzar seppe talvolta dolcemente la boriosa altezza…».

Si parla sempre bene, o quasi, dei morti. Ma Giovanni Bovio fa eccezione. Ecco come, per restare alla nostra isola, L’Unione Sarda lo ha rappresentato da vivo, nel 1900 (l’8 gennaio) nella rubrica dei profili biografici di personaggi per la maggiore: «Fisicamente: …un viso grave austero, dalla fronte spaziosa, con sopracciglia foltissime, con un pizzo lungo e fluente leggermente brizzolato. L'hanno detto, dopo la morte di Aurelio Saffi, il "padre nobile" dell'Estrema; ed egli ne ha invero le physique du róle.

«Moralmente: un'esistenza intemerata, divisa tra le cure della cattedra e le battaglie in Parlamento, …specchio di ogni virtù civile e argomento di riverenza per gli stessi avversari; un sentimento inalterabile di serena equanimità nel giudicare uomini e avvenimenti; una mente innamorata dei più puri ideali di libertà; ed una parola affascinante, banditrice efficace di questi ideali, densa di pensieri e di antitesi, elevata sempre.

«I biografi lo battezzano filosofo, letterato e libero docente. E la cattedra di lui si onora, la scienza delle sue speculazioni si avvantaggia; e come letterato ha il magistero della forma insuperabile. I più però ignorano che il Bovio pervenne alla dignità accademica senza possedere i titoli fondamentali. Scrive di sé il Bovio: "Io non ho nessuna laurea, nessuna licenza, nemmeno la ginnasiale, perché proponendomi la scienza come fine a se stessa non volli mai fare esami, né sottomettere a giudizi ignoti i miei liberi pensieri. Due volte, stretto dalle necessità, dovetti violare questo mio proposito; e per non perdere la facoltà di privatamente insegnare, subire gli esami; fui approvato l'una e l'altra volta, non avrei approvato molto dei miei esaminatori. Come tortura sostenni quegli esami, nei quali non rinnegai nessuna delle mie idee, non accettai quelle dei miei giudici"».

Qualche mese più tardi, e precisamente il 9 agosto 1900, in occasione dell'assassinio di Umberto I per mano dell'anarchico Bresci, L'Unione Sarda riferisce il seguente scambio epistolare da cui chiaramente emerge la posizione del filosofo:

«Da Altamura fu telegrafato all'on. Bovio: "A voi che lottaste sempre per trionfo della libertà e moralità civile e politica, spetta la parola che stigmatizzi nefando assassinio. Noi vostri ammiratori ed elettori desideriamo che di qui parta e risuoni per tutta Italia il grido d'indignazione degli onesti d'ogni partito".

«Bovio rispose: "Nei miei scritti condannai il regicidio, confutando la dottrina dei gesuiti. A Mentana dimostrai che i popoli s'inspirano negli ossari de' loro martiri, non nel coltello dei carnefici e degli omicida. Oggi aggiungo con dolore che l'assassinio di Monza è una altra ferita alla civiltà. Scrivo, Bovio"».

«Giovanni vorrebbe vederlo il mondo che Efisio ha lasciato»

Da molto se ne stanno all'ombra dei limoni, il cielo è rosa e il vento è rispettoso nell'orto di Giovanni.

«I denari arrivavano da qui e sono finiti a due sorelle disgraziate che ora si credono nobili anche se non hanno nomi da signore, Pinuccia e Bonarina, si chiamano. Ce n'è una più furba che ha fatto tutto, il notaio e il resto. I soldi li avranno nascosti da qualche parte, magari dentro qualche pentola. Pazienza se la sorella se la vendevano, pazienza se l'hanno ammazzata...».

Si alliscia il ciuffo. «E lei, magari, le ha miracolate in qualche modo che non so. C'era persino una luce benedetta ché per un momento è entrata in casa mentre c'ero anch'io Le ha fulminate, ma è durato poco».

«E tu saresti andato sin lì per vedere quelle due donne».

«No, ho capito solo che questa storia è passata da lì. Una parte della storia è rimasta là e una parte sta qua, nei cassetti di Tramontano Questo non tollera il cavaliere, che gli abbiano spezzato in due una Storia che doveva stare tutta nel cassettino assegnato da lui, il quattrocentosette. Invece le cose si sono sparpagliate, se ne sono andate per un po' in un posto dove non cambia mai nulla e là si sono impigliate perché hanno perso il moto…».

Giovanni, quando riflette, si tiene il mento e chiude gli occhi, e se non capisce si dà una pacca sulle ginocchia, un segno di impazienza. «Efisio, io cerco di comprendere anche quello che non dici. Il mio mestiere è proprio capire quello che non mi dicono. È molto, molto difficile... Al diavolo la modestia... Io il saio dei modesti non lo indosso mai. Ma è così. Quello che vogliono dirmi lo capisco proprio da quello che non mi dicono».

Giovanni è contento di questo, ma poi si ricorda che non è in consiglio, al tempio, davanti al tappeto steso, e sa che Efisio diventa permaloso quando gli si spiegano la mente e le teste della gente perché lui, Efisio, non si ritiene gente.

«E quindi non ci credo, non ci credo proprio che tu non abbia nulla da raccontarmi oltre a questi omicidi. Si ammazza da tutte le parti».

«In ogni luogo si ammazza in modo diverso, Giovanni, si muore in un modo diverso... Non è la stessa cosa dappertutto... E la morte ha un valore diverso».

«E dove vale di più?»

Una certa acida ostilità: «Vale di meno tra i poveracci, Giovanni. Vale di meno in mezzo agli ignoranti. Tu lo sai che poveri e ignoranti sono un unico esercito che si trascina e non si tiene per mano e se qualcuno manca nessuno se ne accorge. Ma la tua domanda ci svia. E inutile che discutiamo di cose troppo grandi, tanto, quelle, vanno avanti da sole. Io parlavo di una sola, unica vicenda anche se mentre avveniva si è spezzata in due parti, in due città diverse. Da qua sono arrivati i soldi alle due sorelle Serràle, da qua. E i denari forse li aveva rubati Restitùta…».

Giovanni vorrebbe vederlo il mondo che Efisio ha lasciato. Anche lui ha abbandonato la sua città e il suo porto, calmo, ma non è fuggito: «Restitùta ladra? E di quali denari?».

«Domani andrò a controllare una mia mummia». […].

Il giardino dei limoni oggi è caldo e il profumo gocciola dai frutti giganti. Efisio e Giovanni sono all'ombra perché il sole di mezzogiorno è prepotente.

«Insomma, Giovanni, Antonino del Restivo ha fatto uccidere Restitùta Serràle e il suo feto».

«Efisio, Antonino è un folle che magari confesserebbe di essere stato il padrone di questa Restitùta, ridotta in schiavitù. Potrebbe ammettere di averle consigliato l'aborto. Oppure può darsi che lui negherebbe di essere il padre e allora chi vuoi che crederebbe alla storia di questa poverina che oltretutto è morta. Lui ne uscirebbe intatto».

«L'ha uccisa perché ha rubato. Però lei non ha rubato, si è presa quello che le spettava».

«Lei ha rubato i denari che ha mandato alle sorelle povere. La tua versione morale di questa storia si può capire, ma nessun avvocato si metterebbe dalla tua parte».

«Incinta, ammazzata per abortire, e quel malato di nervi si può riprendere i soldi?».

«Efisio, tu sei irascibile, ti fai preconcetti che chi te li toglie è bravo, ti metti una benda davanti agli occhi. Tu, proprio tu che credi solo nella realtà, tu dovresti sapere che con questi ragionamenti non li scalfisci neppure i del Restivo. Hai visto la casa? Sai cosa possiedono? Sai cosa può muovere quel mezzo debosciato di Antonino?»

L'indice di Efisio è basso: «Ho fame, una fame da persona che si deve consolare con il cibo. Andiamo da Pierino a mangiare. Fammi compagnia. Il mondo, Giovanni, è fatto per essere guardato come lo guardi tu, da un altare profano. Forse hai ragione: da lì si vede meglio. E invece da dove lo guardo io se ne vede una parte sola, la più incomprensibile.

Parlando parlando arrivano da Pierino, l'oste lindo del vicolo Fortibraccia. Si siedono a un tavolo dentro il giardinetto interno e un vino bianco allo zolfo li stordisce al primo sorso. Però sono all'ombra, distendono le gambe, chiudono gli occhi e masticano pane aspettando i polpi alla diavola. Così, col pane che inzuppa il vino nella pancia, riprendono la lucidità.

L'incontro con Betta. Non sa come parlarne a Giovanni, che vede tanti uomini ogni giorno e gli esseri umani li concepisce fatti solo in certo modo, con tre dimensioni, una certa temperatura della pelle e senza la data di morte. […].

Giovanni ha un bell'addome adatto al panciotto azzurro, ma la faccia, dopo che ha ascoltato Efisio stona col vestito e ha preso un colore biliare. Il raggio brillante che lui dirige nel suo angolo oggi è spento e Giovanni di colpo è stanco e desidera che le cose si fermino, che la smettano. La morte di Alceste Tramontano sembra una conclusione che è solo un altro incontrollabile principio.

«Efisio, dimentica tutto. Tramontano è morto».

«Non è soltanto morto, è molto di più. Si è ammazzato. Sai cosa significa, Giovanni...». […].

«Fiorentino Matacena possiamo proteggerlo. Il mio vice gli ha parlato. Lui garantisce che non cambierà nulla. Tramontano gli ha lasciato una lettera con istruzioni. Per noi è importante che la rete resti la stessa, ci basta conoscerli, sapere chi sono. Ah voi potete aiutarlo, Bovio, e potete aiutare noi».

Giovanni tira fuori dalla borsa alcuni fogli pieni della sua scrittura rotonda, onesta e considerata «Intendete dire, prefetto Allumini, che io devo portare in consiglio il problema della successione di Tramontano, che devo parlarne ai fratelli? Però senza parlarne... È così? Vorreste che parlassi di Tramontano senza nominare Tramontano? di Matacena senza nominare Matacena, che ricordassi vicende orribili senza parlare di fatti orribili».

«Un discorso politico vi chiedo.» .

«Che si capisca che la città e perfino le persone che obbedivano all'ordine stabilito da Tramontano, perfino la giustizia, tutti vogliamo che ogni cosa resi uguale. Questo desiderate, Allumini».

«Un discorso politico».

«Volete che domani sia una ripetizione di ieri».

Sì».

«Eccolo il mio discorso. È pronto Leggetevelo ora. Questa notte lo discuteremo. Domani devo pronunciarlo davanti ai fratelli: so chi ci sarà ad ascoltare e so a chi verrà riferito. Compirà il giro che deve compiere».

(Giorgio Todde, E quale amor non cambia, Edizione Frassinelli, 2005, pp. 123/125; 177/178; 206; 212)

Cagliari 1903, Cagliari 1905

Lunedì 19 ottobre 1903. L'assemblea degli iscritti alla sezione repubblicana delibera di farsi promotrice di un «ricordo marmoreo» di Giovanni Bovio. A tale scopo si costituisce in comitato, ripromettendosi di chiedere contributi a tutti. Elegge anche una commissione esecutiva, diffonde poi una circolare-appello: «noi vi invitiamo a contribuire col vostro obolo per un monumento che sorgerà in Cagliari… ci regge la fiducia che il popolo sardo non mancherà a questo patriottico appello».

Le offerte cominciano ad arrivare subito. Personalità e gruppi organizzati, molti bei nomi della Cagliari giolittiana, e di parte democratica e di parte moderata, e molti massoni di un versante e dell’altro partecipano: la loggia Sigismondo Arquer versa cento lire, contributi arrivano da Guspini ed Arbus (Municipio compreso), e da San Nicolo Gerrei e Carloforte, Sardara e San Gavino, Monserrato e Macomer, Serrenti e Ghilarza, Senorbì, Guasila e Santulussurgiu, e poi anche da Roma, Milano, Monza... Alla fine saranno raccolte £. 558,05.

Il Comitato studia progetto, fattura, altezza e materiale del monumento (dovrà essere «di marmo ordinario di prima qualità», dovrà essere «alto una volta e mezzo il naturale; tutto compreso, basamento e piedistallo, l'altezza sarà di m. 5»), programma e organizza – il 18 maggio 1904 – la commemorazione nel primo anniversario della morte, oratore l'avvocato e prossimo Fratello Enrico Nonnoi.

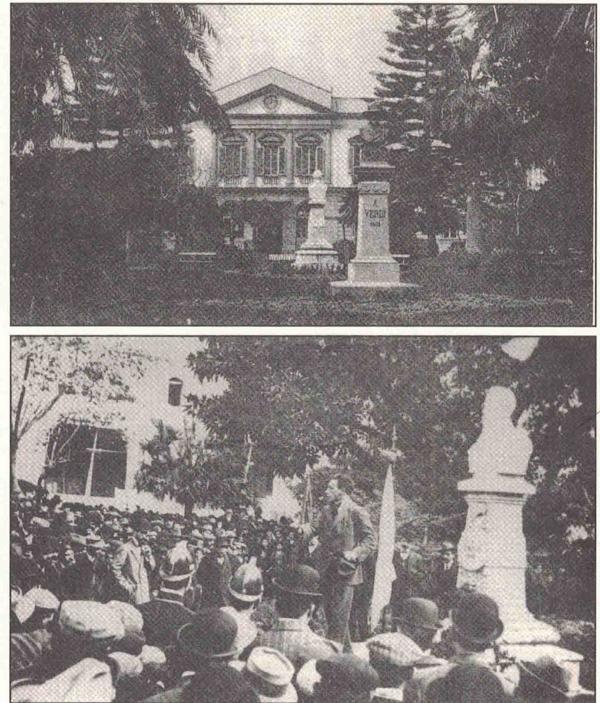

13 giugno 1904: l'artista prescelto è Pippo Boero, cagliaritano, 28 anni, già allievo nientemeno che di Ettore Ferrari, a Roma, e suo discepolo anche in loggia (ma dalla capitolina La Regola s'è trasferito ormai da più d'un anno, da quando cioè è tornato stabilmente in città, alla Sigismondo Arquer).

Lo scultore ha già lavorato la maschera che servirà di modello per il marmo. Entro il 15 settembre tutto dovrà essere pronto per lo scoprimento, «salvo circostanze imprevedibili». Che, appunto per essere imprevedibili, ci saranno naturalmente tutte.

Passa settembre, passa dicembre, passa il 1904. Ecco febbraio del nuovo anno. Il 17 – giorno dedicato alla memoria di Giordano Bruno – nel palazzo di Città, a Castello, si svolge una seduta del Consiglio comunale. Il verbale steso dai bravi segretari la dice lunga sugli umori: intervengono in molti, l’assessore Giovanni Marcello (prossimo sindaco) che propone l’ubicazione nella piazza Martiri (mentre il Consiglio d’arte ha suggerito il giardinetto davanti alla stazione), l’avv. Sanjust, il sindaco Picinelli, l’avv. Macis – un bacareddiano doc e Fratello della Sigismondo Arquer –, l’ing. e prof. Filippo Vivanet – altro Fratello dei tempi della Vittoria e dei famosi Goccius –, l’ing. Dionigi Scano e direttore alla Sovrintendenza, anche lui Fratello di loggia…

Ai voti la spunta Sanjust sulla linea minimalista («A Giovanni Bovio, i repubblicani di Cagliari», non «A Giovanni Bovio, la Sardegna»); circa l’ubicazione vince il Consiglio d'arte: nello square delle Reali. I promotori dichiarano di accettare l'ubicazione scelta, ma di rigettare il cambiamento della dedica, dicendosi perfino propensi a portare il monumento fuori Cagliari, e anche fuori dall'Isola, piuttosto che sottostare al diktat. E aggiungono di far appello «a tutti i partiti e le associazioni liberali, alla stampa e alla popolazione intera, perché protestino dignitosamente per il grande nome di Giovanni Bovio».

Protestano i repubblicani seniores e anche gli juniores del circolo Efisio Tola, e i socialisti, e anche gli studenti associati all'Unione universitaria anticlericale, nemici giurati del sindaco e della maggioranza politica.

Dopo tanto ribollimento critico, un compromesso è infine raggiunto: per l'ubicazione vale la proposta municipale, per la dedica si afferma una soluzione asettica: cadono entrambe le firme proposte o imposte – «la Sardegna», «i repubblicani di Cagliari» – e restano solo quella preposizione e quel nome: «A Giovanni Bovio», e l'anno: «1905».

Una opera d'arte pregevole questa di Pippo Boero. Per la base egli ha adoperato il calcare, il marmo bianco per il busto. Lo zoccolo di pietra, sobriamente squadrata, reca in bassorilievo una ghirlanda d'alloro. Questo limita il dado che sul fronte porta un fascio di verghe sormontato da un berretto frigio e una targa con la scritta convenuta: «A Giovanni Bovio, 1905».

Le dimensioni sono quelle previste: una volta e mezzo il naturale. Lo sguardo è efficacissimo nella sua austerità. Ci sta bene, nel verde già rigoglioso del giardino recintato, questa statua candida collocata esattamente alle spalle di un’altra erma, ma questa in bronzo scuro, che ritrae il grande Giuseppe Verdi.

Il Comitato dirama un suo manifesto: «Cittadini, onorare i grandi che al mondo lasciano il retaggio della virtù nell'esempio pratico, quotidiano della vita, nel pensiero educatore e propagatore di ogni onesta aspirazione, nella lotta incessante del divenire sociale del popolo chiedente il miglioramento civile ed economico, è dovere ed obbligo imperioso…

«Il popolo di Sardegna… vuol trarre l'auspicio dell'opera immensa del suo risveglio civile e del suo rinnovamento politico, dal nome di un uomo che fu la Bontà nell'azione della vita, la Luce nel pensiero profondo e glorioso dell'eterno ideale, la libertà e la giustizia…

«Cittadini! Partecipate oggi, concordemente, alle onoranze che la Sardegna vuole tributare al sommo filosofo…».

Ed ecco finalmente il gran giorno: domenica 28 maggio. Sono le cinque del pomeriggio. Da qualche ora è arrivato un buon numero di carabinieri e di guardie municipali, non si sa mai. Nel viale Terrapieno, proprio sotto i finestroni della nuova Passeggiata coperta e i balconcini in ferro battuto dell'altrettanto nuovo palazzo Valdès, si radunano i mille partecipanti a questa straordinaria processione laica: orfeonisti, iscritti al Partito repubblicano, soci di leghe di mestiere, studenti di tutti i gradi ed ordini…Rappresentanza dopo rappresentanza, ognuna con bandiera d'istituto o labaro, si percorre il tragitto convenuto: via Manno, Stampace di mezzo, municipio nuovo e finalmente lo square chiuso da un'alta ringhiera metallica: un'oasi serena, da sfruttare con moderazione.

Il tempo non è buono, però… «Le speranze dei preti di vedere la nostra festa andata a monte per la bruttissima giornata andarono completamente deluse. Il buon Dio del cielo fu più galantuomo dei suoi rappresentanti terreni, tanto che permise a noi di fare quanto la nostra anima repubblicana ci dettava», scriverà La Scure, il giornale repubblicano di Cagliari.

Precede la banda civica, che intona, scontato ma sempre esaltante, l'Inno di Garibaldi. Segue, rossa e grande, grandissima, la corona della Federazione sarda del PRI, portata a braccia da due giovani della sezione, e poi ecco tutti quanti i militanti, cinquanta o sessanta almeno, con tanto di vessillo e di corona-bis (più modesta), e quindi i militanti di Guspini e quelli di Iglesias, poi ragazzi dell’Efisio Tola, pure essi con la loro corona floreale ed un vessillo rosso fiamma... Di seguito ecco ancora i delegati della Cooperativa scalpellini con bandiera, i rappresentanti della Corda Fratres, dell'Università, del Circolo universitario e dell'Unione universitaria anticlericale.

Nuovo stacco: altra corona di fiori e, ancora con bandiera, le rappresentanze delle scuole secondarie (liceo e ginnasio Dettori, ginnasio Siotto-Pintor, Scuola tecnica, istituto Martini) delle società ginniche (Amsicora ed Arborea), della Società operaia, della Società pedagogica, del Convitto nazionale, della Sezione socialista (con il suo drappo rosso rivoluzionario), del Touring club.

Nell'ora circa del tragitto, si susseguono le musiche patriottiche, arie che riportano il clima e il sentimento del Risorgimento. La folla osserva ai bordi della strada. Piazza Martiri, via Manno – inchino collettivo davanti alla lapide a Cavallotti affissa a casa Onnis e, in quei pressi, esecuzione del Canto degli Italiani, l'inno di Goffredo Mameli – piazza Yenne, corso Vittorio Emanuele, via Sassari, lo square infine.

Un telone bianco copre ancora il marmo. Sono già state deposti verso sinistra, due omaggi floreali: uno del Municipio, con i nastri recanti i colori della città, il rosso e il blu, e l'altro della loggia massonica. C'è già anche il sindaco commendator Picinelli, quando arriva il corteo.

Il Comune aveva pensato di ammettere dentro il recinto qualche delegazione soltanto, ma invece ecco che i curiosi irrompono come di prepotenza e quasi impediscono a rappresentanze ed associazioni con tanto di vessilli e bandiere di raggiungere i pressi del monumento.

Finalmente si fa silenzio e veramente alte squillano le note dell'Inno di Garibaldi, in ennesimo replay: «Si scopron le tombe, si levano i morti, / i martiri nostri sono tutti risorti!…». Un applauso, qualche acclamazione doverosa ma non per questo meno sentita. Giù il telone. Evviva.

Parla l'avv. Salvatore Diaz: «L'avvenire sarà opera dei giovani; ed i giovani sardi porteranno in esso tutto il contributo delle loro energie; ne è prova l'attività di Pippo Boero, il quale intuendo magnificamente il pensiero e l'anima di Giovanni Bovio ne ha reso con profonda efficacia le sembianze».

Poi parla il sindaco. Legge i telegrammi di adesione pervenutigli dai colleghi di Minervino Murgia, il collegio che mandò per tanti anni a Montecitorio Bovio, e di Jesi. Dà poi conto delle ragioni per le quali Cagliari – a suo dire – ha deciso di rendere omaggio «al sommo filosofo, artista, letterato, uomo politico che s'informò sempre alla scuola nazionale: Cagliari celebra in lui il cultore di Dante ed onora soprattutto l'uomo».

Qualche passaggio del breve discorso del sindaco è interrotto da grida di dissenso («… giù la chierica, ecco il prete. La finisca, la finisca!»). Picinelli, in verità, non era l'uomo più adatto alla bisogna. Protesteranno i socialisti per la consegna stessa del monumento al sindaco «che negò il sussidio per la sua erezione» (così La Lega il 4 giugno). Ne La Scure, lo stesso giorno dello scoprimento del monumento, il giovane Attilio Frongia anticipa la dose di sale: «E intanto corriamo a farne la consegna. A chi? Forse al sindaco della città? Costui, che non ha trovato neppure un soldo per darci qual sussidio, forse perché i denari che amministra sono tutti spariti in mance ai carrozzieri in una recente visita ministeriale, o in elargizioni alle congreghe religiose, costui che ha cercato in mille modi di far sì che la cerimonia d'oggi non riuscisse, non è degno di avere in consegna il monumento».

La parola è nuovamente a Salvatore Diaz, che legge gli altri messaggi pervenuti dal continente e dall'Isola. Hanno scritto il sindaco di Trani e quello di Pesaro, il Fratello e deputato milanese Pilade Mazza ed Ettore Ferrari il Gran Maestro della Massoneria, e un’infinità di altre personalità, non ultimi i presidenti della Società reduci delle patrie battaglie di Sassari, della Società scalpellini, della Federazione sarda tra gli insegnanti medi…

«Al Civico! al Civico!», urla qualcuno che vorrebbe sentire la solenne orazione recitata fra i velluti e gli stucchi e anche il tepore del più antico teatro cittadino. Ma l'Amministrazione non ne ha concesso, all'ultim'ora, la disponibilità. Montano le contestazioni contro il «Municipio reazionario». Picinelli tenta inutilmente di spiegare che lui non c'entra, è stata la Giunta a dire il "no".

Finalmente tocca all'oratore ufficiale, Matteo Spano. Che dice della dura lotta per la conquista delle libertà e dei mille martiri che l'hanno bagnata con il loro sangue ed il loro sudore; e contesta Governo e Monarchia, e quei «ministri sabaudi banchettanti in Cagliari».

Ed ecco infatti, prontissimo, il delegato di Pubblica Sicurezza che l’interrompe ammonendolo: «Gliene ho lasciate passare anche troppe, si regoli». La gente protesta contro le minacce, l'oratore riprende il suo discorso e ripete la frase, appena appena addolcita, e finisce inneggiando alla Repubblica. Il delegato non insiste, ma qualcuno aggiunge lo stesso: «Fuori le spie, alla porta le spie!».

Fine della cerimonia e ritorno in centro. Il corteo, riformatosi, s'incammina per il largo Carlo Felice, sale nella via Manno ed al suono della Marsigliese saluta l'anima di Cavallotti e rinnova la protesta antiasburgica sotto le finestre del consolato austriaco: s'abbassano allora le bandiere, i repubblicani gridano «viva Trento e Trieste italiane!»; i socialisti intonano l'Internazionale. Un poliziotto notifica, rapidissimo, la contravvenzione a qualcuno di loro, quasi che l'inno sia un delitto. «Viva la rivoluzione sociale», si grida allora; c'è un accenno di scontro: il delegato casca fra guardie e carabinieri, ma l'incidente è prontamente superato.

All'ingresso della sezione repubblicana di palazzo Valdès (via Sulis) il segretario congeda tutti i partecipanti. Verso le 21, un'appendice conviviale: Pippo Boero merita qualche discorsetto di ringraziamento e più d’un brindisi…